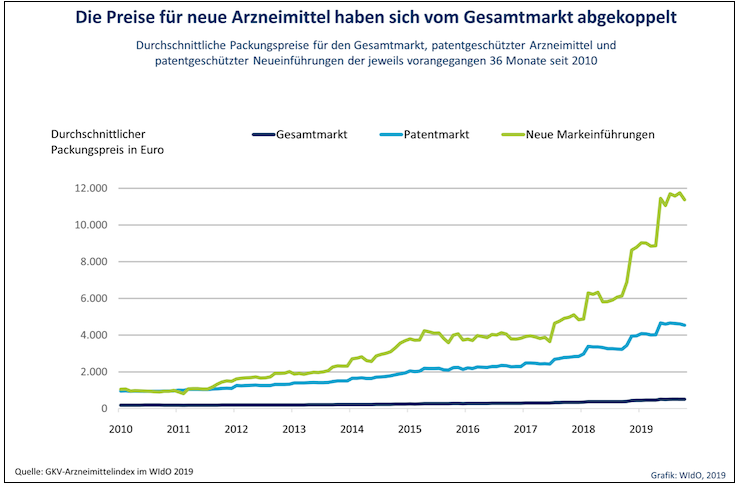

Millionen Menschen sind auf Medikamente angewiesen und darunter sind viele, die aufgrund chronischer Erkrankungen ihr verbleibendes Leben als Dauerkunden der Arzneimittelhersteller verbringen werden. Das kostet die Patienten und vor allem die Krankenkassen eine Menge Geld – so beliefen sich nur die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Jahr 2018 für Arzneimittel auf 41,2 Mrd. Euro. Dabei ist die Frage, was genau diese Ausgaben generiert, Stoff für ein ganzes Semester und ein dickes Buch. Aber es lassen sich preistreibende Auffälligkeiten beobachten, bezogen auf das Jahr 2018: Insgesamt wurde zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung ein Apothekenumsatz von 19,8 Milliarden Euro mit patentgeschützten Arzneimitteln erzielt. Das ist fast die Hälfte des gesamten Umsatzes in der Apotheke. Zugleich machen patentgeschützte Arzneimittel nur den vergleichsweise kleinen Anteil von 6,4 Prozent aller Arzneimittelpackungen aus. Das kann man dem Arzneiverordnungs-Report 2019 entnehmen, der vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) veröffentlicht wurde.

Kritisch sehen die Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports 2019 auch die Entwicklung der Jahrestherapiekosten bei den neu eingeführten Arzneimitteln. Denn neben Präparaten mit sehr hohen Jahrestherapiekosten von nahezu einer Million Euro können auch Mittel wie Erenumab (Aimovig) mit Jahrestherapiekosten von 12.000 Euro für die GKV zur Herausforderung werden, wenn sie für einen großen Kreis von Patienten zugelassen sind.

➔ Aimovig ist zur Migräneprophylaxe zugelassen und kommt laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses für 2,4 Millionen Patienten in Frage. Ulrich Schwabe: „Erenumab könnte daher unvorstellbare rechnerische GKV-Gesamtkosten von 30,3 Milliarden Euro verursachen. Dabei war ein Zusatznutzen nur für eine kleine Gruppe von 14.500 Patienten belegt, die auf keines der verfügbaren Migräneprophylaktika ansprechen.“

Die »Hochpreispolitik der pharmazeutischen Hersteller führt dazu, dass sich das Gros des patentgeschützten Umsatzes auf immer weniger Produkte und immer kleinere Patientengruppen verteilt. Mussten 2008 für die zehn Prozent der patentgeschützten Arzneimittel mit den kleinsten Verordnungsmengen noch 32 Prozent des Umsatzes aufgewendet werden, waren es 2018 schon 61 Prozent.«

Und es wird auf eine weitere lukrative Einnahmequelle der Pharma-Industrie hingewiesen: »Wirtschaftlich sehr lukrativ für pharmazeutische Unternehmer ist auch die Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln, also Wirkstoffen gegen seltene Erkrankungen, für die jährliche Wachstumsraten im Umsatz von etwa 12,3 Prozent für den Zeitraum von 2019 bis 2024 prognostiziert werden. Dadurch wird ihr Umsatzanteil am Gesamtarzneimittelmarkt von 8,9 Prozent im Jahr 2018 auf 20 Prozent im Jahr 2024 steigen.«

Das kann einen „doppelten Preis“ mit sich bringen: Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), kritisiert: „Die Zulassung von Orphan-Arzneimitteln basiert nicht selten auf unzureichender oder eher geringer Evidenz hinsichtlich ihres Nutzens sowie ihrer Risiken. Patienten sind hier mitunter erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt“.

Patienten (in Deutschland) sehen weniger bis gar nicht die Kosten, sondern sie fragen sich zunehmend, ob und wann sie überhaupt bestimmte Medikamente bekommen

Viele Patienten scheinen ein ganz anderes Problem zu haben – sie bekommen schlichtweg nicht oder längere Zeit nicht ihr Medikament. Weil es nicht lieferbar ist. Medikamente werden auch in Rheinland-Pfalz knapp, berichtete beispielsweise der SWR Ende November 2019: »Nach Angaben des Vorsitzenden des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz ist die Situation dramatisch. Einige Medikamente seien inzwischen gar nicht mehr erhältlich. Beispielsweise ein Mittel zur Blutstillung, das Augenärzte bei Operationen benötigen. Nach Auskunft einer Apothekerin am Pfalzklinikum Klingenmünster gibt es auch einen Lieferstopp für ein Mittel gegen Depressionen. Das sei sehr problematisch, denn es lasse sich nicht einfach durch ein anderes Mittel ersetzen.« Und das noch neue Jahr begann mit solchen Meldungen: Viele Medikamente rund um Koblenz immer knapper: »… die Situation verschärfe sich immer mehr – und ein Ende der Lieferengpässe sei nicht in Sicht. Diesen Eindruck bestätigt auch die Paradies-Apotheke in Andernach. Nach eigenen Angaben werde die Medikamentenknappheit immer schlimmer: Seit zwei Monaten fehlten etwa ein Mittel gegen Bluthochdruck und ein Antidepressivum, so eine Sprecherin … die Situation verschärfe sich immer mehr – und ein Ende der Lieferengpässe sei nicht in Sicht. Diesen Eindruck bestätigt auch die Paradies-Apotheke in Andernach. Nach eigenen Angaben werde die Medikamentenknappheit immer schlimmer: Seit zwei Monaten fehlten etwa ein Mittel gegen Bluthochdruck und ein Antidepressivum, so eine Sprecherin.«

Wobei es sich hier wahrlich nicht um ein erst kürzlich vom Himmel gefallenes Problem handelt. So wurde hier beispielsweise am 10. März 2017 dieser Beitrag veröffentlicht: Arzneimittelengpässe in deutschen Krankenhäusern? Über erneute Hinweise auf ein Mangel-Problem und eine Ursachensuche in der bestehenden Ökonomie der Arzneimittelproduktion. Und dort wurde auch versucht, die zunehmenden Engpässe einzuordnen: In der Branche der Arzneimittelhersteller gebe es einen Konzentrationsprozess und den Trend, dass einzelne Medikamente von immer weniger Herstellern produziert werden. Zudem seien die Produktionen ins preisgünstigere Ausland wie etwa nach China verlagert worden, wo nicht mehr so engmaschig wie in Europa kontrolliert werden könne.

Ein weiterer Aspekt sei, dass das europäische Ausland viele Medikamente in Deutschland aufkaufen, weil sie hier preiswerter seien, so zumindest der Apothekerverband.

Was ja bedeuten muss, dass die gleichen Medikamente in anderen Ländern deutlich teurer sein müssen, während die am Anfang des Beitrags zitierten kritischen Beobachter der Arzneimittelpreise in Deutschland nicht selten von „Mondpreisen“ sprechen, die hier auf Kosten der Solidargemeinschaft der gesetzlich Krankenversicherten rausgezogen werden (können). Und in einem offensichtlichen Widerspruch zu den Verbandsaussagen aus den Reihen der Apotheken scheinen dann solche Berichte zu stehen: Teure Pillen: In Deutschland zahlen Patienten die zweithöchsten Preise weltweit für Medikamente: »Im Vergleich zahlen die Deutschen rund 123 Prozent über dem Durchschnittspreis weltweit für die geprüften Arzneimittel.« Aber das muss durchaus kein Widerspruch sein zu den zitierten Aussagen vom Apothekerverband, denn der Bericht bezieht sich auf einen Vergleich Deutschlands mit einem Durchschnittspreis, dessen Basis der Durchschnittspreis für 13 weit verbreitete Arzneien in 50 Ländern darstellt. Und darunter sind viele Länder, denen es wirtschaftlich und hinsichtlich der Einkommenshöhe deutlicher schlechter geht, was natürlich auch Auswirkungen hat auf national differierende Preise bzw. daran orientierte Preisgestaltungen.

Man ahnt die Komplexität des Themas.

Das (Alb)Traumland der Medikamentenpreise: Die USA

Exorbitante Medikamentenpreise sind eines der Top-Themen in den USA. Jedenfalls für die normalen Bürger. »Zu wenig Wettbewerb und kaum vorhandene Transparenz haben dazu geführt, dass die Ausgaben der US-Bürger für verschreibungspflichtige Medikamente seit Beginn der 1990er Jahre von jährlich 50 Milliarden auf insgesamt rund 350 Milliarden Dollar gestiegen sind«, berichtet Moritz Wichmann in seinem Artikel Zaghaftes Preisdiktat.

➔ »Vor allem die Preise für das Diabetes-Medikament Insulin sind stark gestiegen. Der Preis hat sich binnen eines Jahrzehnts etwa verdreifacht. Während Diabetiker in den USA für ein Glasfläschen des lebensrettenden Medikament bis zu 300 Dollar ausgeben, sind es in Deutschland weniger als 10 Euro – weil hierzulande der Spitzenverband der Krankenkassen die Preise von Medikamenten mit Pharmafirmen verhandelt.«

In den USA gibt es ein solches System nicht. Die Industrie kann verlangen, was sie will – und tut es.

»Das sorgt für viel Wut: Neun von zehn Amerikanern wollen das die Politik der Gier der Pharmafirmen endlich ein Ende setzt. Die sonst relativ marktgläubigen Amerikaner – inklusive der Wähler der Republikaner – unterstützen dafür auch relativ radikale Maßnahmen, wie ein staatliches Preisdiktat.«

»Deswegen versprach auch US-Präsident Donald Trump bereits 2016 im Wahlkampf eine Senkung der Medikamentenpreise. Das Weiße Haus legte sogar ein Konzept dazu vor. Passiert ist trotzdem nichts.« An sich ein gefundenes Fressen für die Opposition, also die Demokraten. Aber auch die tun sich schwer.

Dazu Moritz Wichmann in seinem Artikel aus dem Dezember 2019: »Eigentlich wollten die US-Demokraten „HR3“ schon längst verabschiedet haben, doch seit Monaten verzögert ein innerparteiliches Tauziehen zwischen Parteilinken und Moderaten das Projekt. Mit dem Gesetz sollen die in den letzten Jahren stark gestiegenen Medikamentenpreise in den USA – für viele Menschen in den Vereinigten Staaten eine Überlebensfrage – gesenkt werden. Künftig soll das US-Gesundheitsministerium mit den Herstellern festgelegte Preise aushandeln, die sich an den durchschnittlichen Medikamentenpreisen in den anderen G7-Ländern orientieren sollen. Nach derzeitigem Stand soll der Preis der 25 meistgenutzten Medikamente, maximal jedoch bis zu 250 Arzneimittel, reguliert werden. Damit soll sicher gestellt werden, dass sich Durchschnittsverdiener seine Medikamente auch leisten kann. Unternehmen, die sich nicht an die Preise halten, werden in Zukunft mit einer Extra-Steuer von 95 Prozent auf ihre Brutto-Einnahmen besteuert.«

»Der Grund für die Verzögerung …: Ein monatelanges Tauziehen zwischen der Parteilinken um den Congressional Progressive Caucus (CPC) mit seinen 98 Mitgliedern und den wirtschaftsfreundlichen Moderaten und der Parteiführung um Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi.«

Natürlich, keine Überraschung – das hat auch was mit dem aggressiven und finanziell gut ausgestatteten Lobbying zu tun, der seitens der Hersteller betrieben wird (vgl. dazu beispielsweise den Artikel von Kathie Thomas, der am 3. Dezember 2019 in der New York Times veröffentlicht wurde: »A low-profile group, financed by the pharmaceutical industry, has hired former union officials to oppose drug-price proposals around the country.«

Wer die im Vergleich zu unserer Versorgung albtraumhafte Situation der Arzneimittelversorgung für den größten Teil der Menschen in den USA konkreter erfahren möchte, der kann sich die lesenswerte Reportage Der Überlebenswille ist eingepreist von Jörg Wilamasena zu Gemüte führen: »Die Pharmabranche ist kaum reguliert, die Patienten haben kaum eine Wahl: Wer in den USA Medikamente braucht, verzweifelt oft an den Rechnungen. Oder fährt nach Kanada.« Seinem Artikel kann man dieses Beispiel entnehmen:

»Wenn der Blutzucker in die Höhe schießt, fühle sich das an, als schleppe man Zement im eigenen Körper mit sich herum, sagt Desralynn Cole. „Alles verschwimmt vor deinen Augen, der Mund ist trocken. Dein Gehirn funktioniert nicht richtig und du kannst kaum noch Gedanken formulieren.“ Die 36-Jährige kennt dieses Gefühl gut. Cole leidet unter Diabetes Typ 1. Die Diagnose erfordert immer persönliche Einschränkungen, auch wenn die Therapiemöglichkeiten gut sind. Doch in den USA kann Diabetes für Betroffene den finanziellen Ruin bedeuten. Der Grund dafür sind die horrenden Medikamentenpreise, die ein Vielfaches höher sind als in allen anderen industrialisierten Ländern.

Desralynn Cole hat 2010 von ihrer Erkrankung erfahren. „Seitdem dreht sich mein Leben praktisch nur noch um die Frage, wie ich meine Medikamente finanzieren kann“, sagt sie. 500 Dollar pro Monat kosten die zwei Sorten Insulin und die Messinstrumente für den Blutzuckerspiegel, auf die sie angewiesen ist. Coles Versicherung zahlt davon fast nichts, weil ihr Selbstbehalt 4.000 Dollar pro Jahr beträgt und selbst oberhalb dieser Summe eine Zuzahlung fällig wird. Neben ihrer Stelle in der Stadtverwaltung von Minneapolis musste sie noch einen Nebenjob in einer Obdachlosenunterkunft annehmen, um ihre Medikamentenkosten zu decken.«

Natürlich muss man hier die Frage stellen, warum Insulin für die knapp 1,25 Millionen Typ-1-Diabetiker in den USA so teuer ist? Jörg Wilamasena erläutert: »Dafür gibt es mehrere Gründe. Während die meisten hoch entwickelten Staaten dem Gesundheitssektor strikte Vorgaben zu Arzneimittelpreisen machen, ist die Branche in den USA weitgehend unreguliert. Allein zwischen 2012 und 2016 haben die Pharmahersteller laut einer aktuellen Studie des Health Care Cost Instituts die Preise für Insulin verdoppelt. Auch für andere überlebenswichtige Arzneimittel, zum Beispiel zur Bekämpfung von Krebs, sind die Preise stark gestiegen. Die Profite nutzten die Unternehmen vor allem für Aktienrückkäufe zur Steigerung des Börsenkurses und für Dividendenauszahlungen an Aktionäre. Zudem verhindern Patente, dass andere Hersteller günstigere Versionen eines Medikaments anbieten. Wer ein neues Arzneimittel entwickelt hat, darf es laut US-Recht 20 Jahre exklusiv herstellen. Um auslaufende Patente noch länger zu schützen, melden die Unternehmen oft weitere Patente für dasselbe Medikament an. Statt echter Weiterentwicklungen wird häufig jedoch nur die Dosis oder die Darreichungsform leicht verändert.«

Und wie rechtfertigt die Pharmaindustrie die hohen Preise? Mit einer Argumentation, die auch bei uns wahrlich nicht unbekannt ist: »Die Konzerne argumentieren, dass Patente und die hohen Preise notwendig seien, um die teure Forschung und Entwicklung von Medikamenten zu finanzieren. In der Tat kostet die Entwicklung eines neuen Arzneimittels mitunter mehrere Milliarden Dollar.«

Das hört sich überzeugend an – ist es aber nicht, denn es gibt „keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Forschungs- sowie Entwicklungskosten und Preisen“, so das Ergebnis einer Studie von Aaron S. Kesselheim, Jerry Avorn, und Ameet Sarpatwari (The High Cost of Prescription Drugs in the United States. Origins and Prospects for Reform), die 2016 publiziert wurde. Die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente würden sich in erster Linie nach den Marktbedingungen richten.

Die Marktbedingungen ermöglichen exorbitant hohe Preise (wie in den USA) – oder aber das Gegenteil (wie derzeit in China)

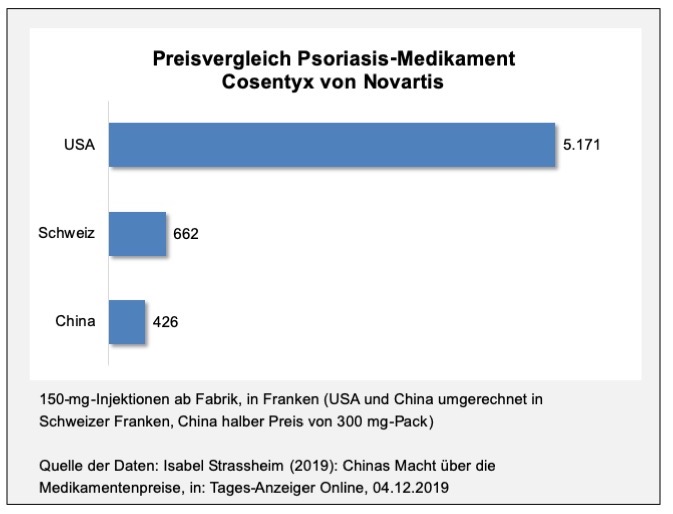

Dass die Marktbedingungen die Preise auch nach unten drücken können, kann man in China studieren. Dort werden neben Indien nicht nur heute schon viele Medikamente hergestellt, die dann auf dem europäischen oder amerikanischen Markt verkauft werden, sondern das Land ist selbst ein riesiger neuer Absatzmarkt für die westlichen Pharmakonzerne. Allerdings einer, der die Preise einbrechen lässt und das weltweite Gefüge ins Wanken bringen dürfte, so Isabel Strassheim in ihrem Artikel Chinas Macht über die Medikamentenpreise: »Die chinesische Führung will keine Unsummen für Medikamente ausgeben. Die neuesten Therapien aus aller Welt will das Land zwar haben, aber zu bezahlbaren Preisen. Der Staat hat in den letzten Jahren ein Gesundheitssystem und eine Krankenversicherung aufgebaut, die 95 Prozent der Bevölkerung abdecken. Wollen Pharmafirmen auf die Erstattungsliste für die chinesische Grundversicherung kommen, müssen sie mit dem Staat hart verhandeln.« Und nachgeben: Im Schnitt liegen die Preise 61 Prozent unter denen in den USA. Zum Teil sind Spitzenmedikamente sogar noch günstiger.

Der Pharmahersteller Roche verweist auf sein Preismodell, „wonach Länder mit einem tieferen Pro-Kopf-Einkommen für Produkte, welche in die Erstattung des nationalen Gesundheitssystems aufgenommen werden, tiefere Preise bezahlen als Länder mit einem höheren Pro-Kopf-Einkommen.“ Auch wieder so ein Versuch der scheinbar rationalen Erklärung, denn: »In erster Linie ist es jedoch nicht die nationale Kaufkraft, die für den Preis in China ausschlaggebend ist. Sondern der riesige Absatzmarkt.« China fungiert wie ein Discounter, der über seine schiere Einkaufsmacht die Margen der Hersteller drücken kann.

Und neben der schieren Größe des Landes haben zwei systematische Veränderungen den chinesischen Markt attraktiv gemacht: Die Zulassungszeit wurde stark verkürzt. Und es ist nicht mehr nötig, Studien in China durchzuführen. Das wirkte wie ein Türöffner und Beschleuniger des Markteintritts westlicher Arzneimittelhersteller. Und als Ausblick sei auch das nicht verschwiegen: »China ist dabei, zur Konkurrenz zu werden. Mit der Immuntherapie Brukinsa von Beigene wurde dieses Jahr das erste chinesische Medikament in den USA zugelassen. Am 1. Dezember trat ein neues Gesetz in Kraft, das die Zulassung klinischer Studien beschleunigt. Patentverletzungen belegt das neue Recht mit deutlich höheren Strafen. Zudem werden Forschung und Entwicklung speziell gefördert.« Und ich hier treffen wir wieder auf die so lange in die Zukunft planenden Chinesen: »Die neusten Biotechmedikamente werden in Zukunft aus China kommen. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis China an die Spitze aufsteigt“, sagte Roche-Chef Severin Schwan im Sommer. China verfolgt einen Masterplan, mit dem es in den nächsten Jahren zu den besten Pharmafirmen der Welt aufschliessen will.«

Nicht mehr die Kosten, sondern der Wert eines Medikaments soll seinen Preis bestimmen – und der Wert soll sich an „gewonnener Lebenszeit“ bemessen lassen

In der Pharmaindustrie hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Wurden hohe Medikamentenpreise früher mit den Forschungskosten begründet, so argumentiert die Branche heute mit dem Wert eines Medikaments; dem Wert von gewonnener Lebenszeit. Die Pharmakonzerne gehen mit „wertbasierten Preismodellen“ hausieren und schon sind wir, wenn wir uns darauf einlassen, mittendrin in der wahrhaft existenziellen Frage: Wie viel ist ein Menschenleben wert und bis zu welchem Betrag wird das Leben akzeptiert?

Damit beschäftigt sich auch diese Dokumentation des Schweizer Fernsehens: Profit oder Leben? – Wenn das Gesundheitswesen an die Grenze geht, die am 8. Januar 2020 ausgestrahlt wurde und leider nur einen Monat in der Mediathek des Senders 3sat abgerufen werden kann. Das Thema liefert Stoff für einen echten Pharma-Krimi: »Wie viel ist ein Menschenleben wert? Die Frage stellt sich, seit das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis eine Gentherapie für 370.000 Franken auf den Schweizer Markt gebracht hat. Wie kommt ein solcher Preis zustande?« Die Doku beleuchtet zwei Beispiele aus dem Haus der Unternehmens Novartis:

➔ »Die Gentherapie Kymriah wurde 2018 in Europa zugelassen. Dabei werden dem Patienten Immunzellen entnommen, gentechnisch zu Krebskillerzellen umprogrammiert und dem Patienten als Infusion zurückgegeben. Die Krankenkassen sind nicht bereit, die von Novartis geforderten 370.000 Franken zu bezahlen. Sie klagen über mangelnde Transparenz, ein systemisches Problem: Einerseits halten die Pharmafirmen ihre Entwicklungs- und Herstellungskosten geheim, andererseits sind die Anforderungen der Behörden an die Datenlage bei Medikamenten für seltene Erkrankungen verhältnismäßig klein.

Die Studienresultate von Kymriah reichen nur über 18 Monate: Bei 40 Prozent kehrt der Lymphdrüsenkrebs in dieser Zeit nicht zurück, ob Kymriah langfristig nützt, weiß niemand. Die Killerzellen wurden nicht in den Labors von Novartis erfunden, sondern an einer US-Universität. Das ist kein Einzelfall. Über 60 Prozent der neu zugelassenen Medikamente in den USA wurden von kleinen Biotechfirmen entwickelt. Pharmafirmen fungieren heutzutage vielfach als Kapitalgeber, die mit Universitäten zusammenarbeiten oder Biotechfirmen aufkaufen.«

➔ Ein weiteres Beispiel »ist die weltteuerste Gentherapie Zolgensma, die Novartis in den USA für 2,1 Millionen Dollar verkauft, nachdem der Konzern die Biotechfirma Avexis, die Zolgensma entwickelte, für 8,7 Milliarden Dollar übernommen hat. „Der Kaufpreis beeinflusst den Medikamentenpreis“, sagt Investor Alfred Scheidegger. Als Universitätsprofessor Carl June vor fast 30 Jahren mit seiner Forschung begann, interessierte sich kein Pharmakonzern dafür. „Nur dank 20 Millionen an Steuergeldern und Spenden von Philanthropen konnten wir Kymriah entwickeln“, sagt June.

Novartis rief erst 2012 an, als die Erfolgsgeschichte eines leukämiekranken Mädchens um die Welt ging, dessen Krebs dank Kymriah verschwand. Durch einen Kooperationsvertrag mit der Universität konnte sich Novartis das exklusive Vermarktungsrecht für Kymriah sichern. Um Kymriah an den Markt zu bringen, hat Novartis sodann weltweite klinische Studien finanziert.«

Im Frühjahr 2019 hat Christoph Bopp seinen Artikel Der Preis eines Medikaments ist selten sein Wert: Wie viel kostet eigentlich Lebenszeit? veröffentlicht, in der er sich auf dieses Buch bezieht:

➔ Mariana Mazzucato (2019): Wie kommt der Wert in die Welt? Von Schöpfern und Abschöpfern, Frankfurt/New York: Campus, 2019

»Krebsmedikamente, welche die Lebenserwartung eines Patienten um einige Monate verlängern, kosten mittlerweile gern 100.000 Franken im Jahr (oder mehrere hundert Franken pro Tag).« Das ist begründungsbedürftig.

Die früher gängige Argumentation, dass Entwicklung und klinische Erforschung so teuer sind und die nächste Generation von Medikamenten auch finanziert werden müsse, weshalb man die hohen Preise aufrufen muss, wurde u.a. von Mariana Mazzucato in ihrem 2016 publizierten Beitrag „High cost of new drugs“ im British Medical Journal entlarvt. Gewinnmargen von 80 oder 90 Prozent kann man damit nicht begründen.

»Adam Smith, der Ur-Vater der modernen ökonomischen Theorie, hatte noch die Vorstellung eines «gerechten» oder angemessenen Preises: Die Herstellungskosten (Material + Löhne + Abgeltung für die Produktionsstätte + Abschreibung der festen Investitionen plus Profit. Den Profit braucht man, um weiter ins Geschäft investieren zu können). Im Fall der Pharma müsste man also die Herstellungskosten kennen (die hüten dieses Geheimnis allerdings gut) und den Aufwand für Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb dazu zählen plus den Profit.«

Aber den Rechenweg kann man vergessen – nicht einmal die Arzneimittelhersteller selbst glauben an eine solche Argumentation. Stattdessen greift man seit einiger Zeit zum Wertbegriff (der zugleich den Vorteil für die Unternehmen hat, dass er ziemlich leicht aufgeblasen werden kann – oder man lässt ihn schrumpfen, je nach Marktbedingungen.

Die meisten der Goldesel-Medikamente sind patentgeschützt. Folglich handelt es sich um Monopolpreise. Deswegen spricht Mazzucato in ihrem Buch von „Wertabschöpfung“ statt von „Wertschöpfung“. Anders ausgedrückt: »Der Rückgriff auf den Wertbegriff erlaubt es den Produzenten, den Preis gerade so hoch anzusetzen, wie die Krankenkassen gerade noch bereit sind zu zahlen.«

Schlussendlich wird hier erneut klar erkennbar: So etwas kann man nur mit einer kräftigen staatlichen Regulierung begrenzen. Und einen regulatorischen Ansatz brauchen wir auch, um am Ende die Patienten mit ihren Alltagssorgen abschließend wieder in den Blick zu nehmen, bei dem zunehmenden Problem der Lieferengpässe von Medikamenten. So könnte man von den Herstellern, wenn sie an den Futtertröge der finanziell gut aufgestellten Länder partizipieren wollen, verlangen, dass es eben nicht nur einen einzigen weltweiten Produktionsstandort geben darf, der dann bei einem immer mal möglichen technischen Ausfall oder anderer Ereignisse die Belieferung einstellen muss, sondern zwei oder drei und einen davon in oder in Nähe des Absatzmarktes. Um nur ein Beispiel zu nennen.