Gerade erst haben drei gewichtige Bundesminister gemeinsam in Berlin einen ersten Zwischenbericht zur „Konzertierten Aktion Pflege“ vorgestellt, bei dem es vor allem um das Handlungsfeld „Ausbildung und Qualifizierung“ geht (vgl. dazu ausführlich den Beitrag 111 Luftballons für mehr Auszubildende in der Pflege oder doch mehr als das? Die Konzertierte Aktion Pflege und eine Zwischenbilanz, präsentiert von drei Bundesministern vom 28. Januar 2019) – und die beiden Kernbotschaften differenziert nach unterschiedlich veranlagten Gemütern ist zum einen – für die eher kognitiv-zahlenorientierten Typen – die Inaussichtstellung von 10 Prozent mehr Auszubildenden in den kommenden Jahren und für die „Bauch-Typen“ die Zielvorgabe der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey: „Es muss cool sein, Pflegefachkraft zu sein“ (vgl. dazu aber kritisch schon im Sommer des vergangenen Jahres beispielsweise Anette Dowideit: Pflege wird nicht „cool“, nur weil die Ministerin das will: »Es gibt viele positive Attribute, die man dem Beruf zuschreiben kann – aber cool ist es ganz sicher nicht, wenn man beruflich kranken Menschen Thrombosestrümpfe anlegt oder Heimbewohnern Essen anreicht. Da kann man Imagewerbung machen, so viel man will.«).

Nun kann man sich über solche Zielsetzungen je nach Temperament verwundert bis belustigt zeigen, aber einen wahren Kern hat die ganze Sache schon: Das Image der Pflegeberufe vor allem bei den jungen Leuten ist ziemlich im Keller.

»Derzeit hat die Politik verschiedene Maßnahmen initiiert – vom Sofortprogramm Pflege über das Pflegeberufegesetz bis zur Konzertierten Aktion Pflege –, um die Pflege attraktiver zu machen und die Personal-Not zu bekämpfen. Es ist jedoch unklar, wie wirksam diese Maßnahmen in Bezug auf eine Stärkung der Altenpflege sein werden, damit der Fachkräftemangel spürbar gelindert werden kann.

Bisher gibt es auch keine umfassenden deutschlandweiten Studienergebnisse, wie Schüler die Pflege als möglichen Job für ihre Zukunft einschätzen und was für sie vor diesem Hintergrund sehr wichtig für eine entsprechende spätere berufliche Tätigkeit wäre.« So beschreibt das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) unter der Überschrift Schülerbefragung Pflege – 2019 die Ausgangslage, die man nun mit dem, was in der Überschrift steht, verändern will.

»Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Studie, wie junge Menschen, die sich ihrer Berufswahl nähern, zum Berufsfeld Pflege stehen.

Befragt wurden 1.532 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren in ganz Deutschland. Die Teilnahme war nur möglich, wenn die Eltern ihr Einverständnis erklärten. Die Jugendlichen sollten die Fragen selbstständig beantworten, bei Verständnisschwierigkeiten oder technischen Fragen durften die Eltern aber helfen.

Schwerpunkte der Befragung waren die eigenen Erfahrungen der Jugendlichen mit Pflege und die Einstellungen zur Pflege als mögliches zukünftiges Berufsfeld.«

Die Ergebnisse der Befragung sind in dieser Veröffentlichung dokumentiert:

➔ Simon Eggert, Patrick Schnapp und Daniela Sulmann (2019): Schülerbefragung Pflege: Eigene Erfahrungen und Interesse an Pflegeberufen, Berlin: Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP), Januar 2019

Einige mehr als bedenkliche Befunde sind sofort in den Medien aufgegriffen worden, beispielsweise von Rainer Woratschka, der seinen Artikel unter diesen Titel gestellt halt: Nur jeder 40. Schüler interessiert sich für Altenpflege. Nach der ZQP-Umfrage halten es nur sechs Prozent der Schüler für wahrscheinlich, später in einem Pflegeberuf zu arbeiten. »Und für die Altenpflege, wo Fachkräfte besonders gesucht werden, interessiert sich mit 2,6 Prozent gerade mal jeder Vierzigste.« Das ist nun wahrlich eine niederschmetternd kleine Zahl. Hinzu kommt: „Zieht man von diesen 2,6 Prozent diejenigen ab, die sich zwar sehr für die Altenpflege interessieren, aber ebenso für mindestens einen anderen Pflegeberuf, verbleibt nur eine sehr kleine Gruppe, für die die Altenpflege von vorrangigem Interesse wäre“, so werden die Studienautoren in diesem Artikel zitiert: Altenpflegeberuf für Schulabgänger wenig attraktiv. Dort wird auch noch darauf hingewiesen, dass für Schüler, die die Hochschulreife anstreben, die Altenpflege noch weniger attraktiv zu sein scheint als für diejenigen, die einen mittleren Schulabschluss oder Hauptschulabschluss anstreben: Nur 2,0 Prozent der angehenden Abiturienten sind laut Studie entsprechend motiviert im Vergleich zu 3,4 Prozent der anderen Schüler.

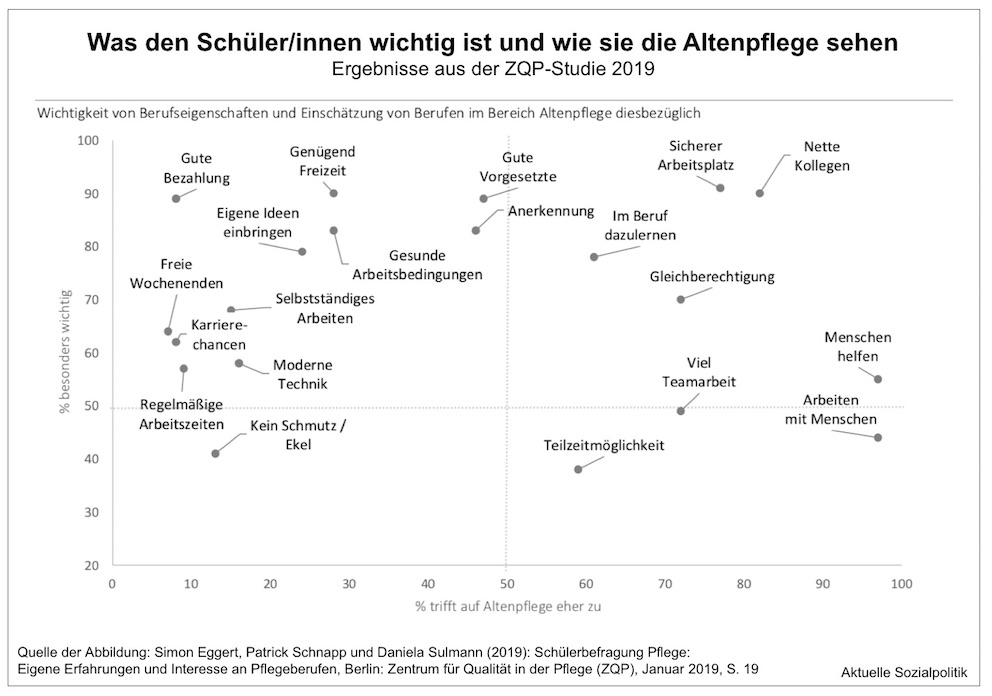

»Worauf das geringe Interesse für die Altenpflege zurückzuführen ist, lässt sich der Studie deutlich entnehmen. Nicht einmal zehn Prozent der Befragten verbinden mit solchen Jobs freie Wochenenden, gute Karriereaussichten und gute Bezahlung. Gleichzeitig sind ordentliche Gehälter und genug Freizeit für 90 Prozent wichtigste Kriterien bei der Berufswahl«, so Rainer Woratschka. »Hinzu kämen Möglichkeiten, um eigene Ideen einzubringen, gesunde Arbeitsbedingungen, gute Vorgesetzte, Anerkennung, selbstständige Arbeitsweise, gute Aufstiegschancen, regelmäßige Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, mit moderner Technik zu arbeiten – alles aus Befragtensicht „kritische Punkte“ für Jobs im Altenpflegesektor.«

Das zeigt sich auch dieser Abbildung, die der Studie entnommen wurde:

Aber selbst wenn es gelingt, junge Menschen für eine Pflegeausbildung zu gewinnen, dann sind wir teilweise mit horrenden Abbruchzahlen konfrontiert. Dazu dieser Artikel: „Wir sind einfach nur billige Arbeitskräfte“: »Schülerinnen einer Berliner Krankenpflegeschule beklagen den schwierigen Klinikalltag und fehlende Anleitung.« Da ist z.B. die 21jährige Paula: »„Ich bin während der Schicht die ganze Zeit auf Adrenalin und komme danach oft stundenlang nicht runter.“ Meist sind sie zu zweit auf einer Station, zwei Flure, jeweils etwa 15 Betten. Eigentlich müssten dafür mindestens drei Kräfte im Einsatz sein. Eigentlich liegt der Personalschlüssel in den meisten Abteilungen als Minimum bei eins zu zehn. Und eigentlich dürfte Paula nicht einmal zehn Patienten betreuen. Sie ist Schülerin im fünften Semester in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin … Paula ist mit viel Euphorie im Herbst 2016 in die Ausbildung gestartet … „Ich war begeistert, Krankenpflege ist so ein sinnvoller Beruf, habe ich gedacht.“ Das denkt sie noch immer, aber nach gut zwei Jahren denkt sie auch: „So, wie die Bedingungen im Krankenhaus sind, kann ich ihn nicht sinnvoll ausüben. Und nicht einmal richtig erlernen, weil die Zeit für die Anleitung fehlt.“« Damit will sie sich nicht abfinden. Deshalb hat sie Ende des Jahres einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin und den Bundesgesundheitsminister geschrieben und auf Facebook veröffentlicht. Sie schreibt: „Wir werden vor Aufgaben gestellt, für die wir noch nicht qualifiziert sind. Wir können ja ablehnen, sagt die Schule, aber sagt das mal der verzweifelten Pflegekraft, die auf uns angewiesen ist.“ Also machen sie mit, „wir machen uns also strafbar“. Paula erzählt auch davon, dass sie von elf Diensten achtmal auf einer anderen Station aushelfen musste, dass sie ihre Praxisanleiterin, die eigentlich immer für eine Schülerin und ihre Beurteilung zuständig ist, erst am letzten Tag eines mehrwöchigen Einsatzes kennengelernt hat. Und dann kommt ein Satz, der allen Verantwortlichen mehr als zu denken geben sollte: „Nach über zwei Jahren fühle ich mich so ausgebrannt, dass ich mir nicht vorstellen kann, nach der Ausbildung in dem Beruf zu bleiben.“

Dabei müsste man nicht nur die Pflegeberufe interessanter und attraktiver gestalten – der Blick über den nationalen Tellerrand kann zumindest einen Eindruck vermitteln, was möglich wäre. So berichtete zeitgleich die Stiftung Münch über eine neue Studie, die einmal in ausgewählte andere Länder als Deutschland geschaut hat:

➔ PinaL-Studie: „Pflege in anderen Ländern – Vom Ausland lernen?“

Wenn man auf der Suche ist nach Schlüsselfaktoren für die Attraktivität des Pflegeberufs (und gleichzeitig für die Sicherung der Versorgungsqualität), dann werden schlagwortartig diese Punkte genannt: »Mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung, erweiterte Verantwortungsbereiche jenseits von Delegation sowie Stärkung der Selbstorganisation.«

In der Studie »wurde unter der Leitung von Professor Michael Ewers, Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin, die Situation der Pflege in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Kanada untersucht. Alle betrachteten Länder haben mit Deutschland vergleichbare Probleme bei der Rekrutierung von Fachkräften und bei der Sicherung der pflegerischen Versorgung bei zugleich wachsendem Bedarf in allen Versorgungsbereichen.« Dann aber das Aber: »Anders als in Deutschland finden sich als Lösungsansätze mehr Investitionen in die hochschulische Aus- und Weiterbildung von Pflegefachpersonen, Maßnahmen zur Stärkung der Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Pflege sowie die Erweiterung pflegerischer Aufgaben- und Verantwortungsbereiche.«

Hervorgehoben werden die folgenden Aspekte:

»1. In Großbritannien, Schweden, den Niederlanden und Kanada ist die Aus- und Weiterbildung von Pflegenden in den regulären Bildungsstrukturen verortet. Es ist eine klare politische Rahmensetzung zur Erhöhung ihrer Kapazität und Qualität erkennbar. In Deutschland hingegen nimmt Pflegebildung eine berufs- und bildungsrechtliche Sonderstellung ein: Sie findet in den meisten Bundesländern an „Schulen besonderer Art“ statt und unterliegt meist nicht – wie für allgemein- und berufsbildende Schulen üblich – dem Schulrecht der Länder. Die Pflegeausbildung ist deshalb benachteiligt, was die Finanzierung, Ausstattung und die Qualifikation des Lehrpersonals betrifft. Zudem unterliegt sie nicht der externen Qualitätssicherung und -entwicklung, wie sie für andere Berufsschulen geregelt ist. Hier sehen die Autoren klaren Handlungsbedarf.

2. Die Studie zeigt zudem, dass den Pflegenden in den untersuchten Ländern mehr Verantwortung in der Patientenversorgung übertragen wird. Während in Deutschland meist am Prinzip der ärztlichen Delegation festgehalten wird, bei dem Pflegende als „verlängerter Arm des Arztes“ und auf dessen Anweisung tätig sind, findet in den Untersuchungsländern eine partnerschaftlich angelegte, teamorientierte und gesetzlich legitimierte Aufgabenneuverteilung statt. Das befördert interessante Entwicklungsoptionen für Pflegende mit der Übernahme von mehr eigenverantwortlichen Aufgaben als hierzulande. Das macht innovative Versorgungsformen möglich, von denen letztlich Patienten und Pflegende gleichermaßen profitieren. Deshalb fordern die Autoren eine Stärkung der Pflege durch neue Formen der Aufgaben- und Verantwortungsteilung.

3. Die Übernahme von mehr Verantwortung ist nicht zuletzt durch einen höheren Anteil an akademischen Pflegekräften möglich. Während in Deutschland lediglich ein bis zwei Prozent der Absolventen der Pflegenden eines Jahrgangs ein Studium der Pflege abgeschlossen haben, liegt der Anteil in den untersuchten Ländern inzwischen bei ca. 45 % (Niederlande) und 100 % in Schweden und Großbritannien. International ist ein Hochschulstudium auf Bachelorebene oft die Voraussetzung für die Zulassung als Pflegefachperson.

4. Auffallend in den Untersuchungsländern ist, dass die Pflegenden an der Entwicklung von Lösungen zum Erhalt der Gesundheitsversorgung aktiv beteiligt sind, da professionelle Interessensvertretungen des Berufsstands von der Politik das Recht und die Pflicht einer Mitbestimmung übertragen bekommen haben. Auch die Bemühungen der Pflege um weitere Professionalisierung und Qualifizierung werden von der Gesundheits- und Bildungspolitik moderiert und mit einer kohärenteren Gesamtstrategie als hierzulande gerahmt.«