Wir kennen das Muster der offiziellen Erzählung: immer neue Rekordwerte beim Abbau der registrierten Arbeitslosigkeit, noch nie so viele Beschäftigte (gemessen an den Erwerbstätigen), sprudelnde Steuer- und Beitragseinnahmen des Staates und des Parafiskus. „Uns“ geht es gut, „wir“ leben auf der Sonnenseite. Dieses Narrativ wird nur hin und wieder, allerdings nachhaltig gestört durch die Nörgeleien der Berufspessimisten, die von „steigender Armut“, „zunehmender Ungleichheit“ und anderen unangenehmen Dingen berichten, die sie angeblich für Deutschland diagnostizieren müssten. Auch wenn man dann gerne Mainstream-Ökonomen in Anspruch nimmt, die zu „beweisen“ versuchen, dass alles besser geworden ist und das für alle – es bleiben viele irritierende und die angebliche Erfolgsstory doch relativierenden Berichte über zahlreiche und sich auch verschärfende Probleme in den unteren Etagen der Gesellschaft, in denen man sich wahrhaft abstrampeln muss, um über die Runden zu kommen

In dieses Horn stößt auch Thomas Fricke mit seinem Beitrag Schlimmer als in Amerika, in dem er behauptet, »das Gefälle zwischen Besserverdienern und Billigarbeitern erreicht im aktuellen Aufschwung einen Rekord. Und das Drama ist: Die Folgen werden bei uns immer weniger aufgefangen.« Das ist starker Tobak.

Ausgangspunkt seiner Argumentation ist die von vielen optimistischen Experten immer wieder vorgetragene These, dass die Ungleichheit der Einkommen seit 2005 angeblich nicht mehr zugenommen habe. »Umso mehr haben es erste Schätzungen in sich, nach denen das Gegenteil zu passieren scheint – und die Einkommen mitten im gelobten deutschen Aufschwung weiter auseinandergedriftet sind … mit womöglich dramatischen Konsequenzen: Denn die Schätzungen nähren die Vermutung, dass das Auseinanderdriften heute zugleich weniger durch staatliche Transfers kompensiert wird, als dass das früher der Fall war – eine Spätfolge der Reformpanik in Deutschland; als das Land nach Diagnose der Ökonomiepäpste angeblich an zu viel Gerechtigkeit zugrunde zu gehen drohte.«

Fricke bezieht sich in seiner Argumentation auf den Gini-Koeffizienten – »eine Art kollektiver Body-Mass-Index fürs finanzielle In-die-Breite-Gehen der Nation. Der Gini-Koeffizient liegt bei null, wenn alle Mitglieder einer Gesellschaft gleich viel verdienen; bekommt ein Mitglied hingegen das gesamte Einkommen, beträgt er eins.«

Und Fricke beruft sich auf den Ungleichheitsforscher Branko Milanovic. Nach dessen Berechnungen ist der Index »2015 wieder gestiegen, dem aktuellsten Jahr der Erhebungen. Nimmt man die alleinigen (Netto-)Einkommen zum Maßstab, die am Markt und ohne Einrechnung des Zugriffs durch den Fiskus erzielt werden, liegt der Abstand zwischen Reich und Arm jetzt sogar so hoch wie noch nie in der Bundesrepublik – nachdem er ums Jahr 2010 herum für kurze Zeit geringer geworden war. Die Ungleichheit ist heute also größer als vor dem Aufschwung. Nach Milanovics Berechnung liegen Besser- und Schlechter-Verdienende in Deutschland sogar weiter auseinander als in den USA.« Aber zwischen Markteinkommen und dem tatsächlich verfügbaren Einkommen liegen sozialstaatliche Welten. Dazu Fricke: »Nach Steuern und Transfers liegen die tatsächlich verfügbaren Einkommen in Deutschland nach wie vor weniger stark auseinander als etwa in den USA (anders als bei den Markteinkommen …). Nur gilt das seit der Jahrtausendwende immer weniger.«

Fricke zieht eine relevante Grenze im Jahr 2000: »Bis etwa ins Jahr 2000 wurde der drastische Anstieg der Abstände zwischen den Einkommen im Grunde vollständig dadurch ausgeglichen, dass die Top-Verdiener mehr Steuern zahlten und Geld zu denen transferiert wurde, die zu den Verlierern zählten. Das weit moderatere Gefälle bei den verfügbaren Einkommen blieb trotz zunehmender Kluft am Markt in etwa gleich … Vorbei: Seit 2000 nimmt der Abstand zwischen den verfügbaren Einkommen ähnlich stark zu, wenn die Einkommen – vor Umverteilung – auseinandergehen. Ausgleich kaputt.«

Wie konnte es dazu kommen? »Ein Grund dürften die Steuerreformen seit Ende der Neunzigerjahre sein … Damals wurden Spitzensteuersätze gesenkt und obere Einkommen vor allem entlastet. Und danach auch die eine oder andere Sozialleistung gekürzt. Werbeslogan: Agenda 2010.«

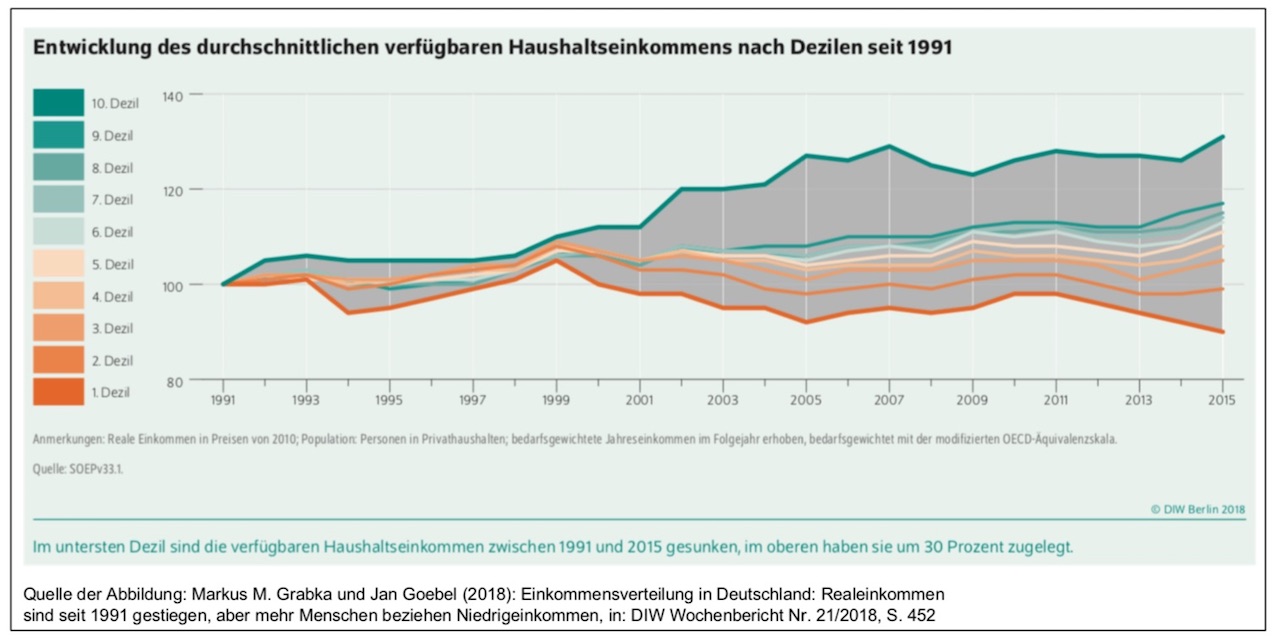

Und das DIW hat nun diesen Beitrag beigesteuert: Realeinkommen sind in Deutschland zwischen 1991 und 2015 gestiegen, niedrige Einkommensklassen haben davon aber nicht profitiert.

»Die realen verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sind in Deutschland im Zeitraum von 1991 bis 2015 um 15 Prozent gestiegen. Die meisten Einkommensgruppen haben davon profitiert, die untersten aber nicht.«

»Unterteilt man die Bevölkerung in zehn gleich große Gruppen nach Höhe des Einkommens (Dezile), so haben die acht oberen Dezile Einkommenszuwächse erfahren – zwischen fünf Prozent für das dritte und 30 Prozent für das oberste Dezil, also die einkommensstärksten zehn Prozent. Bei den zehn Prozent der Personen mit den niedrigsten Einkommen, die monatlich im Durchschnitt real über rund 640 Euro verfügen, waren die Einkommen im Vergleich zum Jahr 1991 rückläufig; im zweiten Dezil haben sie stagniert.«

Es werden mehrere Gründe für diese Entwicklung diskutiert, unter anderem die Ausweitung des Niedriglohnsektors und der wachsende Bevölkerungsanteil älterer Menschen, deren Alterseinkommen im Schnitt geringer als deren Erwerbseinkommen sind. Eine weitere Rolle spielt auch die Zuwanderung.

Die Bedeutung der Zuwanderung wird auch daran erkennbar, dass der Anteil der Personen mit direktem Migrationshintergrund, die also selbst nach Deutschland zugewandert sind, an den niedrigen Einkommensgruppen zunimmt – mittlerweile liegt er in den zwei untersten Dezilen bei etwa einem Viertel. Und das hat auch Auswirkungen auf die Armutsgefährdung, wenn man die an der Armutsrisikoschwelle bemisst, definiert als 60 Prozent des mittleren Einkommens (Median). Diese Schwelle lag 2015 bei einem verfügbaren Nettohaushaltseinkommen von 1.090 Euro für einen Einpersonenhaushalt und die Armutsrisikoquote bei 16,8 Prozent. In den 1990er Jahren betrug diese Quote noch 11 Prozent, im Jahr 2014 knapp 16 Prozent. Aber auch hier kann man eine „innere“ Polarisierung erkennen:

»Ein relevanter Teil des Anstiegs, den die Armutsrisikoquote vor allem seit dem Jahr 2010 verzeichnete, ist auch hier auf die Zuwanderung zurückzuführen. Personen mit direktem Migrationshintergrund hatten im Jahr 2015 eine Armutsrisikoquote von 29 Prozent, Personen mit indirektem Migrationshintergrund (von denen mindestens ein Elternteil zugewandert ist) von 25 Prozent. In diesen Zahlen sind die Menschen, die erst im Jahr 2015 und später nach Deutschland zugewandert sind, noch nicht enthalten … Von den Personen ohne Migrationshintergrund waren im Jahr 2015 weitaus weniger, nämlich 13 Prozent, von Armut gefährdet, im Vergleich zu zwölf Prozent im Jahr 2005 und rund zehn Prozent Mitte der 1990er Jahre.«

Aber Markus Grabka vom DIW gibt richtigerweise zu bedenken: „Angesichts der stark rückläufigen Zahl von Arbeitslosen hätte man auch einen Rückgang der Armutsrisikoquote erwarten können“.

Die DIW-Studie im Original: Markus M. Grabka und Jan Goebel (2018): Einkommensverteilung in Deutschland: Realeinkommen sind seit 1991 gestiegen, aber mehr Menschen beziehen Niedrigeinkommen, in: DIW Wochenbericht, Nr. 21/2018, S. 450 ff.

Und aus dem DIW erreicht uns diese Tage ein weiterer Hinweis auf gesellschaftliche Polarisierungsprozesse: Soziale Mobilität in Deutschland: Durchlässigkeit hat sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Eine neue Studie hat die relative und die absolute soziale Mobilität im Berufsstatus der Jahrgänge 1939 bis 1971 in Westdeutschland untersucht. Dabei haben Sandra Bohmann und Nicolas Legewie nicht nur die absolute soziale Mobilität unter die Lupe genommen, also inwieweit sich die tatsächliche soziale Stellung im Vergleich zu den Eltern verändert hat. Sie betrachteten auch die relative soziale Mobilität, also inwiefern Kinder im Vergleich zu anderen aus der gleichen Generation besser gestellt sind, als dies bei ihren Eltern der Fall war. So können die verhältnismäßigen Aufstiegswahrscheinlichkeiten in einer Gesellschaft untersucht werden.

Einige wichtige Ergebnisse:

➔ In allen untersuchten Geburtsjahrgängen stiegen absolut betrachtet mehr Personen auf als ab.

➔ Hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse interessant: Männer steigen öfter ab als früher, Frauen steigen öfter auf. Bei den Frauen hat der Anteil der Aufstiege von 20 auf 32 Prozent zugenommen, bei den Männern ist er im selben Zeitraum von 50 auf 35 Prozent gesunken.

➔ Und besonders relevant für das hier interessierende Thema gesellschaftlicher Polarisierungsprozesse: Vor allem für untere Statusgruppe verringert sich die soziale Durchlässigkeit hinsichtlich des Berufsstatus. Eine zunehmende Durchlässigkeit von niedrigen zu hohen beruflichen Positionen konnte die Studie nicht feststellen. Und im untersten Berufsstatus schaffen gerade die jüngeren Jahrgänge immer weniger den Aufstieg.

Die Studie im Original: Nicolas Legewie und Sandra Bohmann (2018): Sozialer Auf- und Abstieg: Angleichung bei Männern und Frauen, in: DIW Wochenbericht Nr. 20/2018, S. 422 ff.

Ein wichtiger Aspekt beim Thema soziale Ungleichheit betrifft das Wohnen. Begriffe wie „Problemviertel“ oder gar Ghettobildung weisen auf ausgeprägte Formen schwieriger Wohn- und Lebensverhältnisse hin. In diesem Zusammenhang meldet sich das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zu Wort: Arm und Reich, Jung und Alt: immer seltener Tür an Tür. WZB-Studie zeigt wachsende sozialräumliche Spaltung in deutschen Städte.

In einer Studie wurden für 74 Städte die Entwicklung der sozialräumlichen Segregation von 2005 bis 2014 untersucht. Arme Menschen leben in deutschen Städten zunehmend konzentriert in bestimmten Wohnvierteln. Auch junge und alte Menschen sind immer seltener Nachbarn. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in vielen deutschen Städten die Idee einer sozial gemischten Stadtgesellschaft nicht mehr der Wirklichkeit entspricht.

»In gut 80 Prozent der untersuchten Städte hat seit 2005 die räumliche Ballung von Menschen, die Grundsicherung nach SGB II beziehen, zugenommen – am stärksten dort, wo viele Familien mit kleinen Kindern (unter 6 Jahren) und viele arme Menschen leben. Den höchsten Anstieg verzeichnen ostdeutsche Städte wie Rostock, Schwerin, Potsdam, Erfurt, Halle und Weimar. Zudem schreitet die sozialräumliche Spaltung in Städten schneller voran, wo eine bestimmte Schwelle der Armutssegregation bereits überschritten ist.«

Marcel Helbig und Stefanie Jähnen haben in der Studie den sogenannten Segregationsindex berechnet. Dieser gibt Auskunft darüber, wieviel Prozent der SGB-II-Bezieher eigentlich in einem anderen Stadtteil wohnen müssten, um gleichmäßig verteilt in einer Stadt zu leben. In einer Reihe von Städten betrifft das zwischen 35 und 40 Prozent der Leistungsempfänger. „Dieses Niveau kennen wir bisher nur von amerikanischen Städten“, so Marcel Helbig. In 36 Städten gibt es inzwischen Quartiere, in denen mehr als die Hälfte aller Kinder von Leistungen nach SGB II leben.

Die Studie zeigt aber auch, dass bestimmte Altersgruppen immer seltener Tür an Tür wohnen.

Aber auch das förderte die Studie zu Tage: Die ethnische Segregation in der Mehrheit der deutschen Städte hat abgenommen. Seit 2007 ist die ethnische Segregation im Durchschnitt geringer als die soziale Segregation.

Interessant ist auch dieser ambivalente Befund aus der Studie zu den privaten Grundschulen:

»Für die westdeutschen Städte zeigte sich, dass die soziale Segregation dort geringer ist, wo viele private Grundschulen existieren. Dies gilt besonders in Städten mit vielen kleinen Kindern (unter 6 Jahren) und einem hohen Anteil armer Menschen (SGB-II-Bezieher). Privatschulen dämpfen also die residenzielle Segregation, wenn bessergestellte Eltern die Möglichkeit haben, nicht über einen Umzug, sondern über die Schulwahl sozialräumliche Distanz gegenüber anderen Schichten herzustellen. Dass wir einen solchen Effekt vor allem in Städten mit vielen Armen und Akademikern feststellen, unterstreicht die These der sozialen Abgrenzung durch die Wahl privater Schulen. Mittlerweile gibt es einige empirische Belege dafür, dass private Grundschulen in deutschen Großstädten besonders sozial selektiv zusammengesetzt sind.«

Die Studie im Original: Marcel Helbig und Stefanie Jähnen (2018): Wie brüchig ist die soziale Architektur unserer Städte? Trends und Analysen der Segregation in 74 deutschen Städten. Discussion Paper P 2018–001, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Mai 2018.