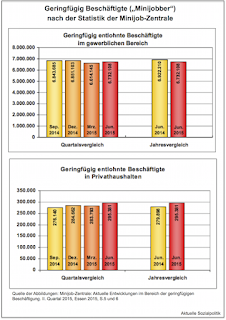

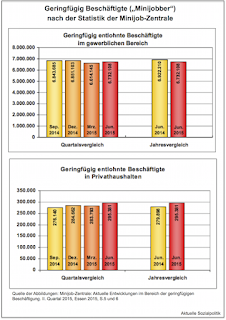

Ende Juni 2015 wurden 6.732.108 gewerbliche Minijobber gezählt (und damit 190.102 weniger als im Juni 2014). Hinzu kommen 295.381 Minijobber in Privathaushalten (das waren 15.483 mehr als im Jahr zuvor). Wenn wir über „geringfügige Beschäftigung“ sprechen, dann betrifft dies also mehrere Millionen Menschen, die in diesem Beschäftigungsformat entweder ausschließlich oder aber neben einer anderen, „normalen“ Beschäftigung unterwegs sind. Entsprechend bunt ist die Zusammensetzung der Minijobber-Schar.

Über die Minijobs (oft auch als „450-Euro-Jobs“ bezeichnet) gab und gibt es immer wieder kritische Debatten. Derzeit taucht der in den Zahlen erkennbare leichte Rückgang der gewerblichen Minijobber vor allem als Argument der Gegner des zum Jahresanfang scharf gestellten gesetzlichen Mindestlohns auf – sie sehen hier einen „Beleg“ für die angeblich beschäftigungszerstörende Wirkung der allgemeinen Lohnuntergrenze von 8,50 Euro pro Stunde. Das kann und muss man allerdings wenn nicht anders, so wenigstens deutlich differenzierter sehen (vgl. hierzu beispielsweise den Blog-Beitrag Der Mindestlohn läuft, bestimmte Arbeitnehmer dürfen sich monetär freuen und die Zahlen sprechen für sich vom 21. August 2015). Daneben gibt es seit langem eine fundamentale Infragestellung dieses eigenartigen Beschäftigungsformats, vor allem mit Blick auf die mit ihm einhergehenden Verzerrungseffekte in bestimmten „minijoblastigen“ Branchen und mit einem besonders kritischen Blick auf deren Bedeutung für die Erwerbsbiografie von Frauen, die überdurchschnittlich Minijobs ausüben und dies oftmals als ausschließlich geringfügig Beschäftigte.

Und immer wieder wird deutliche Kritik an der faktischen Ausgestaltung vieler Minijobs geübt, vor allem hinsichtlich der Nicht-Beachtung von auch für Minijobs vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen. Dabei geht es um en Vorwurf, dass gerade Minijobbern oftmals ihnen zustehende Rechte aus dem Arbeitsverhältnis vorenthalten werden. Für diese Kritiklinie liefert eine neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit scheinbar neues (tatsächlich aber altes) Futter.

»Bei Minijobbern kommt es anders als bei anderen Beschäftigten häufiger vor, dass sie keinen bezahlten Urlaub oder keine Lohnfortzahlung bei Krankheit erhalten. Zugleich sind sie weniger gut über ihre Arbeitnehmerrechte informiert als andere Beschäftigte. Das zeigt eine Befragung von 7.500 Beschäftigten und 1.100 Betrieben durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)«, kann man der Pressemitteilung Bezahlter Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: In der Praxis besteht Nachholbedarf bei Minijobbern des Instituts entnehmen. Etwas genauer zu den Ergebnissen der Studie:

»Rund 35 Prozent der Minijobber berichten, keinen bezahlten Urlaub zu erhalten, ohne dass ein rechtlich zulässiger Grund dafür vorliegt. Von den Betrieben sagen etwa 15 Prozent ohne Angabe eines rechtlichen Grundes, dass ihre Minijobber keinen bezahlten Urlaub bekommen. Bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall liegen die Anteile bei rund 46 bzw. rund 21 Prozent … Etwa zwei Drittel der Minijobber wissen über ihren Anspruch auf bezahlten Urlaub oder auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall Bescheid, bei den übrigen Beschäftigten sind es dagegen rund 95 Prozent … „Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsrat oder Tarifvertrag sind vergleichsweise gut über ihre Rechte informiert“, stellen die IAB-Forscher fest … Die Studie zeigt aber auch: Rund 50 Prozent der Betriebe, die angeben, ihren Minijobbern keinen bezahlten Urlaub zu gewähren, haben Kenntnis von der tatsächlichen Rechtslage. Bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall fielen die Ergebnisse ähnlich aus.«

Die Studie im Original kann man hier als PDF-Datei abrufen:

Stegmaier, Jens et al. (2015): Bezahlter Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: In der Praxis besteht Nachholbedarf bei Minijobbern. IAB-Kurzbericht, 18/2015, Nürnberg.

Man sollte aber wissen: Die Studie bezieht sich auf die Situation in Betrieben mit mindestens elf Beschäftigten, das bedeutet, dass die Situation in den Kleinstbetrieben gar nicht abgebildet wird. Gerade für diesen Abschnitt dies Arbeitsmarktes muss man aber plausibel davon ausgehen, dass es erhebliche Diskrepanzen zwischen der Rechtslage und der tatsächlichen Umsetzung bei Minijobs geben wird.

Interessant ist auch die Wahrnehmung seitens des Bundesarbeitsministeriums (BMAS), das in seiner Pressemitteilung Rechten von Minijobbern Geltung verschaffen diagnostiziert: „IAB-Studie zeigt Defizite“. Das nun ist sehr höflich formuliert für die teilweise erheblichen Rechtsverstöße im Bereich der Beschäftigung der Minijobber, die in der Studie (erneut) offengelegt werden.

Doch natürlich präsentiert das BMAS auch gleich eine „Lösung“ für die Probleme, in der bekannten Form einer Delegation dieser Aufgabe an eine zuständige Stelle:

»Die Ergebnisse der IAB-Studie über das Wissen um die grundlegenden Arbeitnehmerrechte und ihre tatsächliche Durchsetzung zeigen, dass sich die Information und Beratung durch die Minijob-Zentrale noch stärker der Aufklärung und Sensibilisierung beider Seiten – Beschäftigter wie Arbeitgeber – im Bereich der Arbeitnehmerrechte widmen muss. „Minijobber haben dieselben Arbeitnehmerrechte wie alle Beschäftigten“ – auch diese Botschaft wird nun im Zentrum des Services der Minijob-Zentrale stehen.«

Die soll es also richten. Aber unabhängig von der bislang schon guten und bemühten Aufklärungsarbeit der Minijob-Zentrale ergeben sich an dieser Stelle zwei grundsätzliche Befunde.

Zum einen sind, wie bereits angedeutet, die aktuell präsentierten Befunde über „Defizite“ bei den Minijobs nicht neu, sondern sie wurden in einigen Untersuchungen vorher bereits identifiziert und reklamiert – dort dann aber oftmals verbunden mit einem sozialpolitisch besonders relevanten erweiterten Blick auf die Effekte der geringfügigen Beschäftigung, vor allem hinsichtlich der Frauen und den Auswirkungen auf deren Erwerbsbiografien, die in einem sozialen Sicherungssystem, das im Wesentlichen immer noch auf (möglichst ununterbrochener, vollzeitiger und durchschnittlich vergüteter) Erwerbsarbeit basiert, von zentraler Bedeutung sind, denn die Alternative bei Nicht-Erfüllung der Leistungsvorausstzung sind aus der Ehe abgeleitete Sicherungsansprüche und/oder der Verweis auf die bedürftigkeitsabhängige Grundsicherung.

Erwähnenswert an dieser Stelle ist die hinsichtlich dieser Fragen sehr klare Analyse von Carsten Wippermann: Frauen im Minijob – Motive und (Fehl-)Anreize für die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf, herausgegeben und veröffentlicht vom Bundesfamilienministerium im Jahr 2013. Seiner Zusammenfassung der zentralen Befunde der Studie kann man beispielsweise entnehmen (vgl. Wippermann 2013: 16 ff.):

»Während für Männer ihr Minijob (weil Minijob-on-top) weitgehend risikofrei ist, ist für verheiratete Frauen ihr Minijob (meist als Minijob pur) mit erheblichen Risiken im Lebenslauf verbunden.« Und mit Blick auf die Frauen:

»Einmal Minijob pur – lange Minijob: So lautet das Fazit dieser Studie: Minijobs pur entfalten eine schnell einsetzende und hohe Klebewirkung und keine Brückenfunktion. Die Zahlen belegen: Frauen, die einmal im Minijob waren, finden nur zu einem geringen Teil den Übergang in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Je länger der Minijob währt, umso unwahrscheinlicher wird ein Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung … Insofern wird die These empirisch bestätigt, dass Minijobs nicht als Brücke in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wirken, sondern als sehr schnell wirkender Klebstoff. Die Anreizstrukturen und das Image von Minijobs (passt zur aktuellen Lebenssituation, Maßanzug für alle, die nur wenige Stunden arbeiten wollen) verfangen und sind entscheidende Einstiegsmotive; doch im Anschluss ist die Mehrheit der Frauen im Minijob pur „gefangen“.«

Wichtig sein Hinweis auf die eben auch und gerade sozialpolitischen Anreize, die dazu führen, dass viele Frauen hier hängen bleiben:

»Denn wenn die Frauen im Minijob pur „drin“ sind, dann greifen die institutionalisierten Anreizstrukturen (beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners, Befreiung von Steuern und Sozialabgaben), sodass für die Hälfte dieser Frauen der Übertritt in eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht mehr attraktiv und finanziell lohnenswert erscheint; zum anderen gelten Frauen mit zunehmender Dauer im Minijob pur nicht als qualifizierte Fachkraft, bekommen das stigmatisierende Label „Minijobberin“ und haben kaum noch Chancen auf eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.«

Und mit Blick auf die „neuen“ Ergebnisse des IAB hinsichtlich der „Defizite“, dass den Minijobbern nicht selten zustehende Rechte und Leistungen verweigert werden: Schon in der Wippermann-Studie von 2013 gab es ein eigenes Kapitel unter der Überschrift „Gewährung und Beanspruchung arbeits- und sozialrechtlicher Leistungen“ (S. 59 ff.). In einem zusammenfassenden Artikel über die Studie (Minijobs: Sackgasse für viele Frauen) erfahren wir zu den damaligen Befunden:

»Urlaubsgeld, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlte Überstunden – auf all diese Leistungen haben auch Minijobberinen einen gesetzlichen Anspruch. Vielen werden diese Rechte jedoch vorenthalten, zeigen die Befragungsergebnisse. Sehr vielen Frauen in Minijobs sind die gesetzlichen Regelungen nicht bekannt, sie werden von ihnen nicht eingefordert oder ihnen verweigert … Insgesamt bekommen 79 Prozent der Minijobberinnen im erwerbsfähigen Alter kein Urlaubsgeld. Gleiches gilt für 77 Prozent der ausschließlich geringfügig Beschäftigten. Rund die Hälfte erhält keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gut ein Zehntel ist sich nicht sicher … bei 60 Prozent (fallen) Überstunden an. Wer im „Minijob pur“ Überstunden macht, bekommt in rund der Hälfte der Fälle einen Freizeitausgleich. Bei 14 Prozent überweisen die Arbeitgeber eine Vergütung zusätzlich zum Gehalt, 16 Prozent schreiben die Zeit einem Stundenkonto gut. In den restlichen Fällen erhalten Minijobberinnen Überstunden gar nicht oder in bar ausgezahlt, bekommen Geschenke oder Naturalleistungen. „Hier werden die fließenden Grenzen zur Schwarzarbeit sichtbar“, kommentiert Wippermann die Befragungsergebnisse.«

Fazit: Die hoch problematischen Effekte der geringfügigen Beschäftigung vor allem auf die Erwerbsbiografien vieler Frauen sind seit langem bekannt und ein in dem Instrument systematisch angelegtes strukturelles Problem, das sich verfestigt und potenziert durch die bewusste Wechselwirkung mit anderen sozialpolitischen Regelungen wie z.B. der beitragsfreien Familienmitversicherung.

Man kann es drehen und wenden wie man will – in der bestehenden Logik wird es wenn überhaupt nur marginale Verbesserungen geben können. Deshalb fordern nicht wenige Arbeitsmarktexperten die Abschaffung dieses besonderen Beschäftigungsformats (das es übrigens im internationalen Vergleich neben Deutschland nur in Österreich und in der Schweiz in abgewandelten Formen gibt). Bereits 2012 hat sich die von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebene Studie Geringfügige Beschäftigung: Situation und Gestaltungsoptionen von Werner Eichhorn et al. mit den unterschiedlichen Optionen einer Veränderung der Minijobs – innerhalb des Systems bis hin zur ihrer Abschaffung beschäftigt. Wenn man denn Veränderungen will, was man bis heute nicht voraussetzen darf, beispielsweise findet sich hinsichtlich der Minijobs im Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 2013 – nichts von Substanz. Außer diese wohlfeile Absichtserklärung: »Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig Beschäftigte besser über ihre Rechte informiert werden. Zudem wollen wir die Übergänge aus geringfügiger in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtern.« (S. 52 f.).

Vor diesem Hintergrund ist übrigens der von einigen beklagte Rückgang der Minijobs im gewerblichen Bereich (nicht bei den Privathaushalten, da steigt die Zahl weiter an) im Kontext der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns mit Beginn des Jahres 2015 nicht nur verständlich (denn der Mindestlohn gilt auch für Minijobs und das führt zu einer teilweise erheblichen Verteuerung dieser Beschäftigungsform, denn früher hat man gerade hier sehr niedrige Stundenlöhne ausreichen können, da für die Betroffenen der „Brutto gleich Netto-Effekt“ kompensierend gewirkt hat) und der Rückgang ist sogar zu begrüßen, wenn man aus dynamischer Sicht davon ausgeht, dass diese Jobs nicht wegfallen, sondern viele von ihnen werden transformiert in sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit, denn der Arbeitsbedarf verschwindet ja nicht. Aus Sicht der „normalen“ Beschäftigung (und der auf ihr basierenden sozialen Sicherungssysteme) ist das gut so.