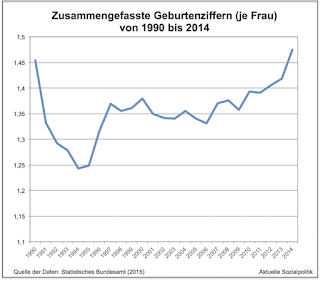

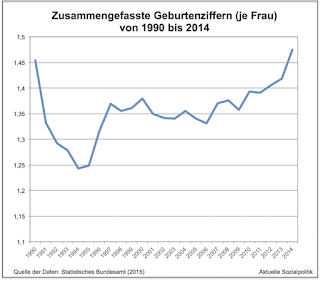

Das springt ins Auge: Geburtenrate erreicht Höchststand seit 1990, berichtet beispielsweise „Spiegel Online“: »Die Menschen in Deutschland bekommen wieder mehr Kinder: Jede Frau im gebärfähigen Alter wird laut den Zahlen aus dem Jahr 2014 statistisch gesehen Mutter von 1,47 Kindern.« Und sogleich werden Mutmaßungen angestellt, wie man das erklären kann: Fruchtbarer Wandel, so hat Karl Doemens seinen Artikel überschrieben: »Die Zahl der Neugeborenen hierzulande steigt: 2015 ist das Jahr mit der höchsten Geburtenrate in Deutschland seit 1990. Die Gründe sind vielfältig, liegen aber vor allem in der Familienpolitik.« Woher er das weiß? Das geht nicht wirklich hervor aus seinem Artikel. Er übernimmt hier gleichsam die offizielle Interpretation: „Die Familienpolitik hat einen positiven Einfluss auf die Geburtenrate“, so wird die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) in dem Artikel zitiert. »Fachleute nennen das Elterngeld, den Ausbau der Kinderbetreuung und den Bewusstseinswandel bei manchem Arbeitgeber als mögliche Gründe«, so Doemens.

Aber ist das wirklich so? Haben wir tatsächlich die höchste Geburtenrate seit der Wiedervereinigung? Oder ist es wie so oft im Leben etwas komplizierter?

Ausgangspunkt der Meldungen ist eine wie immer trocken daherkommende Verlautbarung aus dem Statistischen Bundesamt: Anstieg der Geburtenziffer 2014 auf 1,47 Kinder je Frau. Frohe demografische Kunde erreicht uns mithin aus Wiesbaden:

»Die zusammengefasste Geburtenziffer des Jahres 2014 betrug in Deutschland 1,47 Kinder je Frau. Das ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) der höchste bisher gemessene Wert im vereinigten Deutschland. Die Geburtenziffer ist zum dritten Mal in Folge gestiegen … Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit haben 2014 durchschnittlich 1,42 Kinder je Frau zur Welt gebracht, im Jahr 2013 waren es 1,37 Kinder je Frau gewesen. Auch bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit war die Geburtenziffer mit 1,86 Kindern je Frau höher als im Vorjahr (1,80). Die Geburtenziffer nahm 2014 in allen Bundesländern zu. In den ostdeutschen Bundesländern war sie mit 1,54 Kindern je Frau höher als im Westen Deutschlands (1,47). Das Land mit der höchsten zusammengefassten Geburtenziffer war Sachsen mit 1,57 Kindern je Frau. Die niedrigste Geburtenziffer hatte das Saarland (1,35). Besonders stark nahm die Geburtenhäufigkeit bei den Frauen der Jahrgänge 1976 bis 1985 zu, die 2014 zwischen 29 und 38 Jahre alt waren. Diese Frauen hatten im jüngeren gebärfähigen Alter deutlich weniger Kinder zur Welt gebracht als Frauen der älteren Jahrgänge. Ihre bisher aufgeschobenen Kinderwünsche realisieren sie nun verstärkt im höheren gebärfähigen Alter.«

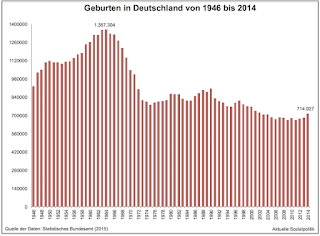

Offensichtlich werden wieder mehr Kinder auf die Welt gebracht, wie die Abbildung mit der Geburtenentwicklung in Deutschland in den Jahren 1946 bis 2014 verdeutlichen kann. Dazu Karl Doemens in seinem Artikel: »Nach zwei Jahrzehnten mit niedrigen Geburtenraten kündigt sich in Deutschland eine Trendwende an: Zum dritten Mal in Folge haben Frauen in Deutschland im vergangenen Jahr mehr Kinder zur Welt gebracht als im Vorjahr.«

Und auch wenn das naheliegend ist – die Auswirkungen der enormen Zuwanderung in diesem Jahr auf die Geburtenzahl sind noch gar nicht in den vorliegenden Daten erkennbar, dass müsste sich dann in den kommenden Jahren zeigen. Aber ist die Aussage, dass „die“ Geburtenrate ein Höchststand seit der Wiedervereinigung erreicht hat, wirklich richtig?

Wie immer kommt es darauf an, was man denn genau meint. Geht es um die „zusammengefasste Geburtenziffer“, wie das die Statistiker nennen? Die erläutert uns das Statistische Bundesamt:

»Die zusammengefasste Geburtenziffer wird zur Beschreibung des aktuellen Geburtenverhaltens herangezogen. Sie gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr.«

Also handelt es sich bei der im Mittelpunkt der Berichterstattung stehenden zusammengefassten Geburtenziffer um eine Querschnittsbetrachtung des Geburtenverhaltens aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in einem bestimmten Jahr.

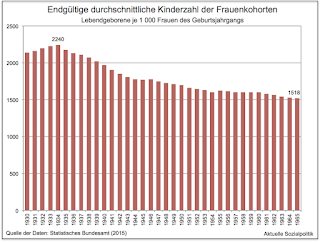

Nun gibt es eine zweite Geburtenrate – die endgültige Kinderzahl je Frau. Die sich natürlich logischerweise nicht für 15-, 30- oder 40-jährige Frauen ermittelt lässt, sondern erst dann, wenn die „fertile Phase“ abgeschlossen ist, mithin also im bestehenden Abgrenzungssystem jenseits des 49. Lebensjahres.

Dazu schreiben die Bundesstatistiker:

»Im Jahr 2014 erreichten die Frauen des Jahrgangs 1965 das Alter von 49 Jahren. Sie brachten im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 1,55 Kinder zur Welt. Seit der deutschen Vereinigung sank diese sogenannte endgültige Kinderzahl je Frau um 19 %: Die Frauen des Jahrgangs 1941, die im Jahr 1990 das Alter von 49 Jahren erreicht hatten, brachten noch 1,92 Kinder zur Welt.«

Da nun also ist gar nichts mit Höchststand „der“ Geburtenrate seit der Wiedervereinigung zu erkennen. Die endgültige durchschnittliche Kinderzahl der Frauen ist weiter auf dem Sinkflug. Das muss bei den Jahrgängen, die danach kommen, nicht der Fall sein. Aber das wissen wir derzeit schlichtweg nicht.

Und wir wissen auch nicht gesichert, ob und wenn ja, in welchem Umfang die familienpolitischen Veränderungen der letzten Jahre – Stichworte wie Elterngeld und Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr seit 2013 mögen hier genügen – wirklich einen entscheidenden oder wenigstens einen erheblichen Einfluss haben (bzw. hatten) auf die Entscheidung für (oder gegen) ein Kind oder mehrere Kinder. Insofern ist es „mutig“, wenn aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) die neuen Zahlen so interpretiert werden: Man könne eine „spannende Entwicklung“ beobachten, »die nach über 40 Jahren stagnierender Geburtenraten auf niedrigem Niveau eine Trendwende für die Fertilitätsentwicklung in Deutschland anzeigen könnte.« Das alles noch im Konjunktiv. Und dann aber mit Verve: »Verantwortlich dafür seien in erster Linie vor allem familienpolitische Maßnahmen wie etwa Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.«

Warum nicht beispielsweise die gute wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren seit der Finanz- und Weltwirtschaftskrise, die damit verbundene rückläufige Arbeitslosigkeit? Könnte es nicht sein, dass diese Faktoren einen stärkeren Einfluss hatten auf die höchst komplexe Entscheidungssituation, die zu einem Kind führt? Woher wissen die Mitarbeiter des BiB, dass es in erster Linie die familienpolitischen Maßnahmen waren, die hier gewirkt haben? Die Forschungslage dazu ist – vorsichtig formuliert – keineswegs eindeutig. Vielleicht ist hier der durchaus verständliche Wunsch der politisch Verantwortlichen nach einer solchen Erklärung Vater der Interpretation. Es wäre ja schön, wenn die familienpolitischen Maßnahmen so wirken, aber sicher sein können wir uns darüber derzeit eben nicht.