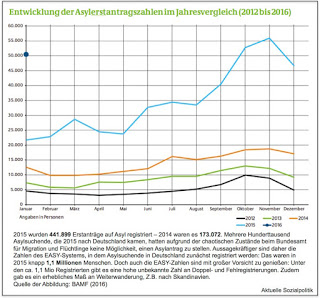

Nichts genaues weiß man nicht. Das fängt schon bei den großen Zahlen an. Wie viele sind denn nun in den vergangenen Monaten zu uns gekommen? Mit rund 442.000 Erstanträgen wurden so viele Asylerstanträge in Deutschland gestellt wie noch nie. Aber das ist nur die Zahl der gestellten Asylanträge. Und mittlerweile ist hinlänglich bekannt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man da ist, auch einen Asylantrag zu stellen. Da können schon mal einige Monate ins Land gehen. Mehrere Hunderttausend Asylsuchende, die 2015 nach Deutschland kamen, hatten aufgrund der chaotischen Zustände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Eine andere Annäherung an die Realität besteht deshalb aus der Zahl 1,1 Millionen Menschen. Die stammt aus dem EASY-System, in dem Asylsuchende in Deutschland zunächst registriert werden. Aber auch die ist mit Vorsicht zu genießen. Unter den etwa 1,1 Mio Registrierten gibt es eine hohe unbekannte Zahl an Doppel- und Fehlregistrierungen. Zudem muss es ein erhebliches Maß an Weiterwanderung berücksichtigt werden, beispielsweise nach Skandinavien, so dass Deutschland hier nur ein Transitland war. Mit Blick auf das vergangene Jahr berichtet beispielsweise Pro Asyl: »Zwischen September und November wurden laut Eurostat in Schweden rund 100.000 neue Asylanträge verzeichnet, was einen erheblichen Anstieg im Vergleich zu den Vormonaten bedeutet. In Finnland wurden über 23.000 neue Asylanträge gezählt, in Norwegen knapp 22.000 … Es muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil dieser Asylsuchenden bereits in Deutschland registriert wurde.«

Wenn aber schon bei der reinen Zahl an Menschen, die nun definitiv zu uns gekommen sind, solche Unsicherheiten festzustellen sind – wie soll das dann erst aussehen bei Fragen nach dem, was die Menschen beispielsweise an Qualifikationen (nicht) mitbringen? Wie ihre Schul- und Berufsbildung aussieht, wie es mit ihren Sprachkenntnissen bestellt ist? Alles wichtige Fragen, wenn es um weiterführende Integrationsaspekte geht.

Was weiß man also über die Flüchtlinge? Nicht richtig viel, haben die Robert Bosch-Stiftung und der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration festgestellt. Beide haben den Forschungsstand gesichtet. Herausgekommen ist diese Expertise:

Susanne Johansson, unter Mitarbeit von David Schiefer und Nora Andres: Was wir über Flüchtlinge (nicht) wissen. Der wissenschaftliche Erkenntnisstand zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland. Eine Expertise im Auftrag der Robert Bosch Stiftung und des SVR-Forschungsbereichs, Berlin, Januar 2016

»Bekannt ist bereits einiges über die Lage von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt, meist Deprimierendes: Nur 3,5 Prozent der Asylsuchenden, Geduldeten und anerkannten Asylbewerber im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren arbeiten und dies meist zu Niedriglöhnen. In Berufen, die eine Ausbildung voraussetzen, haben sie Anteile von unter einem halben Prozentpunkt … Eine noch sehr junge Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung fand 2015 allerdings herausgefunden, dass der zunächst magere Beschäftigungsanteil fünf Jahre nach der Ankunft in Deutschland auf 50 Prozent steigt und später weiter klettert. So wichtig angesichts dieser Lage rasches Deutschlernen wäre: Ein „Sprachbad“ in deutscher Umgebung findet kaum statt, nicht zuletzt, weil Flüchtlinge lange Zeit in Aufnahmeeinrichtungen verbringen müssen. Die Regeln dazu wurden erst kürzlich verschärft. Alle vorhandenen Studien – teils schon ein paar Jahre alt – zeigten, dass soziale Kontakte und Freundschaften so vor allem unter Landsleuten stattfinden.«

Das hört sich vorsichtig formuliert nicht sehr beruhigend an. Werfen wir also einen Blick in die Zusammenfassung der Expertise (vg. dazu Johansson et al. 2016: 4 ff.):

»Vorliegende empirische Ergebnisse zur Arbeitsmarktintegration deuten auf eine insgesamt niedrige Erwerbstätigenquote und Beschäftigung vorwiegend im niedrig entlohnten und unqualifizierten Bereich hin. Qualitative Studien geben Hinweise auf einen Qualifikationsverlust und Brüche in der Bildungs- und Erwerbsbiografie. Hindernisse für die Arbeitsmarktintegration sind u. a. der oftmals prekäre Aufenthaltsstatus, niedrige Anerkennungsquoten von im Herkunftsland erworbenen Abschlüssen, lange Erwerbslosigkeit sowie geringe Sprachkenntnisse. Hinzu kommen Aspekte wie Diskriminierung bei der Stellenvergabe, Unterbringung in strukturschwachen Regionen sowie wenig Erfahrung mit dem deutschen Bildungssystem und Arbeitsmarkt.«

»Der Schulzugang von Flüchtlingen ist bundeslandspezifisch geregelt. Wartezeiten von Aufnahme bis Schuleintritt, die Art der Beschulung (Regel- vs. Übergangsklassen) sowie Regelungen der räumlichen Mobilität und der Finanzierung von Schulmaterialien fallen daher unterschiedlich aus … Programme zur Unterstützung dieser Personengruppe bei der Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt können die bestehenden Hürden nur bedingt überwinden helfen. Ein Problem solcher Programme ist zudem die zeitlich begrenzte Finanzierung, die die Schaffung einer effizienten dauerhaften Unterstützungsstruktur erschwert. Aus dem bislang äußerst begrenzten Zugang zu Integrationskursen für Asylsuchende und Geduldete resultieren mittel- und langfristig große Herausforderungen in allen Bereichen struktureller, kultureller und sozialer Integration. Nicht untersucht ist bisher die Wirkung der seit November 2014 verabschiedeten arbeitsmarktrechtlichen Erleichterungen (z. B. Verkürzung der Residenzpflicht, Lockerung der Vorrangprüfung, verbessertes Bleiberecht für Geduldete).«

»Eine empirisch belastbare Aussage zur Qualifikationsstruktur von Flüchtlingen ist derzeit nicht möglich. Die vorliegenden Studien deuten lediglich auf ein breites Spektrum zwischen Gering- und Hochqualifizierten hin. Vorhandene Qualifikationen scheinen nur schwer in Deutschland genutzt werden zu können. Untersuchungen zu nichtformalen Kompetenzen machen vor allem (fremd-)sprachliche Fähigkeiten deutlich; dieses Potenzial bleibt weitgehend ungenutzt.«

»Studien zur Versorgung von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen (nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) deuten auf Armutsrisiken, Segregationserscheinungen, Probleme der Gesundheit sowie des Verlusts von Handlungskompetenz und nicht zuletzt auch auf Gefahren für die allgemeine Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hin. Ob die Anhebung der Sozialleistungen nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2012 Verbesserungen gebracht hat, ist wissenschaftlich nicht untersucht. In Bezug auf die Gesundheitsversorgung zeigen sich neben den rechtlich stark eingeschränkten Leistungsansprüchen auch Zugangsprobleme aufgrund von Ängsten, Unkenntnis, Kommunikationsschwierigkeiten und mangelnder interkultureller Sensibilisierung aufseiten der Flüchtlinge und der Behörden und Ärzte. Die wenigen verfügbaren Studien legen nahe, dass die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften psychisch und körperlich belastend sein, segregierend wirken und Kontakte zwischen Flüchtlingen und Einheimischen erschweren bzw. verhindern kann.«

»Einer der am wenigsten untersuchten Bereiche der Lebenslage von Flüchtlingen in Deutschland ist die soziokulturelle Integration. Gemeint sind damit Kontakte und persönliche Beziehungen zu Angehörigen der aufnehmenden Gesellschaft sowie die Teilhabe am gesellschaftlich-kulturellen Leben. Die wenigen disparaten Befunde verdeutlichen, dass soziale Beziehungen zur Aufnahmebevölkerung neben der individuellen Eigeninitiative entscheidend von Gelegenheitsstrukturen abhängen. Je segregierter die Orte sind, an denen sich Flüchtlinge aufhalten (z. B. Flüchtlingsunterkünfte, Vorbereitungs- oder Migrationsklassen) und je weniger sie am Arbeitsmarkt und an anderen relevanten Gesellschaftsbereichen teilhaben, umso weniger sind sie sozial eingebunden.«

»Die wenigen und zudem regional nicht repräsentativen Erkenntnisse in Bezug auf die körperliche und seelische Gesundheit von Flüchtlingen deuten auf eine vor allem mit Blick auf die vergleichsweise jüngere Flüchtlingspopulation auffällig hohe Krankheitslast hin.«

Vor diesem Hintergrund überrascht das folgende Fazit nicht wirklich:

»Die Flüchtlingsforschung in Deutschland ist noch viel zu lückenhaft und zu wenig systematisch … Es mangelt vor allem an belastbaren quantitativen Erhebungen, die Vergleiche zwischen Flüchtlingsgruppen sowie mit anderen Zuwanderergruppen und der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ermöglichen. Wünschenswert wäre eine gesonderte Erfassung von Flüchtlingen in der allgemeinen Sozialberichterstattung in Deutschland.«

Wenn das so ist, dann wird sich die Flüchtlingsforschung in den kommenden Monaten als echte „Boom-Branche“ entwickeln können. Das korrespondiert dann mit solchen Meldungen: Sozialpädagogen: Spitzenposition im Ranking der gefragtesten Akademiker 2015. Die Wochenzeitung DIE ZEIT berichtet in ihrer neuen Ausgabe:

»Die gefragtesten Akademiker auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind 2015 die Absolventen von Fächern wie Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit. Sie werden für die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen gebraucht. Parallel zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen sind die Engpässe bei sozialen Berufen von Januar bis Dezember 2015 kontinuierlich gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft … „Die klassische Ordnung der Engpassberufe wurde 2015 auf den Kopf gestellt“, so Oliver Koppel, Arbeitsmarktforscher beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. „Durch die Zuwanderung der Flüchtlinge sind bei den sozialen Expertenberufen viele neue Stellen entstanden.“«

Zumindest für viele Absolventen eines Studiums der Sozialen Arbeit ist das eine erfreuliche Botschaft. Und von solchen gibt es in diesen Tagen ja nicht so viele.