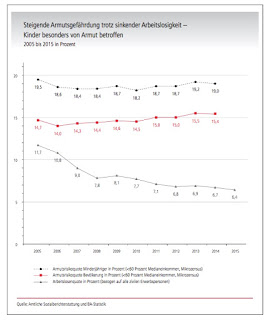

Die Zahlen sind alarmierend: Mehr als 1,66 Millionen Kinder waren im vergangenen Jahr in Deutschland von Hartz IV abhängig. Während im Osten die Armutsquote auf hohem Niveau nahezu stagniert, nimmt sie Westdeutschland weiter zu – trotz starker Konjunktur und geringer Arbeitslosigkeit. So der DGB über eine neue Studie zum Thema Kinderarmut. 14 Prozent aller Kinder in Westdeutschland leben in Hartz IV-Haushalten, Tendenz steigend. In Ostdeutschland waren 2015 sogar 22,4 Prozent der Kinder von Hartz IV abhängig. Damit stieg die Zahl der bedürftigen Familien mit Kindern gegenüber dem Vorjahr weiter an. Der DGB konstatiert: »… durch den demografischen Wandels nimmt die Zahl der Kinder in Deutschland weiter ab – dennoch leben mehr Kinder in Armut.« Die regionale Verteilung ist sehr unterschiedlich – und sie polarisiert sich weiter: »Die Kinderarmut ist dabei regional sehr unterschiedlich verteilt. Besonders betroffen sind Ostdeutschland und die Stadtstaaten. Doch auch Teile von Nordrhein-Westfalen und das Saarland kämpfen mit hohen Armutsquoten Den traurigen Rekord halten Berlin und Bremen. Hier ist knapp ein Drittel der Kinder auf Hartz IV angewiesen. In Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg blieb die Kinderarmut auf relativ niedrigem Niveau dagegen nahezu unverändert.«

Man kann an dieser Stelle auch Paul M. Schröder zitieren, der unermüdlich seinen Weg geht inmitten der vielen offiziellen Statistiken. Er hat sich die Zahlen ebenfalls angeschaut und fasst diese in seiner Veröffentlichung Hartz IV-Bedarfsgemeinschaften: unter 15 Jahre, unter 25 Jahre und insgesamt in 2015 so zusammen:

»Im Jahr 2015 lebten in der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich 6,084 Millionen Menschen in sogenannten SGB II-Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV), 13.819 (0,2 Prozent) weniger als im Jahr zuvor. Von diesen 6,084 Millionen Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften waren 2,419 Millionen unter 25 Jahre alt. Dies waren 19.350 (0,8 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Rückblickend betrachtet heißt dies: Der jahresdurchschnittliche Bestand junger Menschen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften ist 2015 erstmals seit 2006 (dem zweiten „Hartz IV-Jahr“) im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr gestiegen. Von den jahresdurchschnittlich 2,419 Millionen jungen Menschen im Alter von unter 25 Jahren in SGB II-Bedarfsgemeinschaften waren 1,660 Millionen unter 15 Jahre (Kinder) und 759.000 15 bis unter 25 Jahre alt. Die jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder (unter 15 Jahre) in SGB II-Bedarfsgemeinschaften stieg 2015 im dritten Jahr in Folge – mit von Jahr zu Jahr steigenden Veränderungsraten. In 2015 lebten im Vergleich zum Vorjahr 22.598 (1,4 Prozent) mehr Kinder in Familien, die auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den SGB II angewiesen waren.«

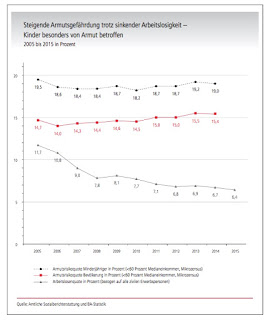

Nun ist die Anzahl der Kinder, die in „Hartz IV-Haushalten“ leben (müssen), nur ein Teil der Kinder, die von (Einkommens)Armut betroffen sind. Der DGB hat in seiner neuen Studie, aus der die Abbildung entnommen wurde, richtigerweise auch die Werte ausgewiesen, wenn man die üblichen Schwellenwerte aus der amtlichen Sozialberichterstattung heranzieht, nach denen wir von Armutsgefährdung sprechen müssen (vgl. zu den Daten www.amtliche-sozialberichterstattung.de). Das ist keineswegs ein Nebenaspekt, wie man an diesem Beispiel erläutern kann: In Deutschland gibt es das Instrument des Kinderzuschlags, den Eltern bekommen können, um zu vermeiden, dass sie ansonsten durch die Existenz des Kindes bzw. der Kinder zu Hartz IV-Empfänger werden würden. Man vermeidet also temporär den offiziellen Status Grundsicherungsempfänger, insofern tauchen die Kinder auch nicht in den offiziellen Hartz IV-Zahlen auf, trotzdem sind diese Kinder knapp oberhalb der gegebenen Hartz IV-Sätze von Einkommensarmut betroffen, wenn man das nach den etablierten Standards der Armutsforschung bemessen würde.

Hinzu kommt: Es ist keine Begriffsakrobatik, wenn man darauf insistiert, dass es „Kinderarmut“ eigentlich nicht gibt, sondern die Einkommensarmut, denen die Kinder ausgesetzt sind, ist eine „abgeleitete“ Armut der Eltern. Die Kinder sind – im positiven wie im negativen Sinne – immer eingebettet in den familialen Kontext und insofern ist es richtig und notwendig, wenn man über die gleichsam „vorgelagerte“ Einkommensarmut der Eltern spricht, wenn es um die Kinder gehen soll. Man kommt gar nicht darum herum, sich mit der gesamten Familie, in der SGB II-Begriffswelt als „Bedarfsgemeinschaften“ bezeichnet, zu beschäftigen. Vgl. dazu bereits den Blog-Beitrag Die Kinder und die Armut ihrer Eltern. Natürlich auch Hartz IV, aber nicht nur. Sowie die Frage: Was tun und bei wem? vom 11.10.2014.

Diese unaufhebbare Erkenntnis wird auch sichtbar bei den Forderungen, die seitens des DGB gestellt werden und von denen hier nur drei herausgestellt werden sollen:

- Aktionsplan „Zukunft für Kinder“: Bereits im September 2015 stellte der DGB gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) den Aktionsplan „Zukunft für Kinder – Perspektiven für Eltern im SGB II“ vor. Mit einem familienorientiertem Fallmanagement soll die Kinder- und Familienarmut bekämpft werden.

- Höhere Hartz IV-Regelsätze – auch für Kinder. Die derzeitigen Regelsätze sind steuerpolitisch motiviert klein gerechnet und ermöglichen keine angemessene soziale Teilhabe von Kindern.

- Familienlastenausgleich umgestalten. Kinderarmut lässt sich auch durch eine Umgestaltung des Familienlastenausgleichs bekämpfen. Bisher werden Besserverdienende über die steuerlichen Kinderfreibeträge deutlich stärker entlastet werden als das Gros der Haushalte, das auf Kindergeld angewiesen ist.

Nun wird der eine oder andere möglicherweise einwerfen, dass doch schon versucht wird, speziell was für die Kinder aus einkommensarmen Verhältnissen zu tun, beispielsweise mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) den Kindern direkt nützliche Leistungen zu finanzieren, mit denen die Situation der Kinder konkret verbessert werden kann.

Dazu passt dann diese Pressemitteilung: Fünf Jahre Bildungs- und Teilhabepaket: Paritätischer und Deutscher Kinderschutzbund ziehen kritisch Bilanz:

»Das Bildungs- und Teilhabepaket sei fünf Jahre nach seiner Einführung als gescheitert anzusehen, kritisieren der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband. Die Leistungen seien in ihrer Höhe unzureichend und in der bestehenden Form nicht geeignet, Bildung und Teilhabe für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu ermöglichen,« so die ernüchternde Bilanz der Verbände.

Heinz Hilgers, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, wird mit diesen Worten zitiert:

»Das Bildungs- und Teilhabepaket stigmatisiert Kinder, weil es sie immer wieder dazu zwingt, sich in Schule und Freizeit als arm zu outen. Hinzu kommt, dass die einzelnen Leistungen in ihrer Höhe bereits bei der Einführung nicht ausreichend waren und seitdem nie erhöht wurden“, so Hilgers weiter. Das werde insbesondere am Beispiel des Schulbedarfes deutlich: „Eine Schulerstausstattung, die wir auf der Grundlage von Informationsblättern von Schulen zusammengestellt haben, kostet über 200 Euro. Das ist mehr als doppelt so viel als vom Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehen.«

Diese ernüchternden Befunde können nicht wirklich überraschen. Das hängt eben auch zusammen mit der Entstehungsgeschichte und den Konstruktionsmerkmalen des BuT:

Das „Bildungs- und Teilhabepaket“ (BuT) als eine Konsequenz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zur Verfassungswidrigkeit der Regelleistungen nach dem SGB II wird hier insgesamt bewertet als ein grundsätzlich falscher Ansatz einer Bedarfsdeckung hinsichtlich der vom BVerfG vorgegebenen besonderen Berücksichtigung kind- und jugendbezogener Bedarfe. Dies vor allem aus zwei fundamentalen Erwägungen heraus:

1.) Die damalige Bundesregierung hat die vom Bundesverfassungsgericht eindringlich geforderte Berücksichtigung der Bildungsbedarfe der Kinder in Reaktion auf das Urteil in einen eigenen Strang, aus dem dann das BuT entstanden ist, verlagert. Das BMAS hat damals so argumentiert: „Eine gezielte Förderung hilfebedürftiger Kinder kann nur funktionieren, wenn die Unterstützung auf diejenigen Kinder konzentriert wird, die sie wirklich brauchen. Und: Es muss sichergestellt sein, dass die Leistungen auch tatsächlich zu den Kindern kommen. Das Bildungspaket setzt daher auf Sach- und Dienstleistungen … Denn Geldleistungen würden bedeuten, die statistisch zur Verfügung stehen- de Summe nach dem Gießkannenprinzip an alle Kinder zu verteilen. Auch die vielen Kinder, die zum Beispiel gar keine Nachhilfe benötigen, würden den geringen Durchschnittsbetrag dafür erhalten.“ (Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bildungspaket und Regelsätze. Alle Informationen zur Neuregelung des SGB II, 30.01.2011).

Es wurde damals darauf hingewiesen, dass mit dem Setzen auf Sach- und Dienstleistungen und der Nicht-Abbildung in den Geldleistungen ein „Paradigmenwechsel“ vorgenommen wurde – aber das ist an sich nicht zutreffend, denn die Dreizügigkeit von Geld-, Sach- und Dienstleistungen war schon im alten Sozialhilferecht nach dem BSHG ein Wesenselement auf der Leistungsseite und wir kennen dies auch im neuen Grundsicherungsrecht. Die Nutzung des Instruments Sachleistungen war im alten Sozialhilferecht sogar erheblich intensiver und aufgrund der stärkeren Einzelfallorientierung auch fallspezifischer.

Der eigentliche „Paradigmenwechsel“, für den das BuT steht, kann man so zuspitzen: Dem ganzen Ansatz liegt vor allem ein generelles Misstrauen gegen die Eltern der betroffenen Kinder in der Grundsicherung zugrunde. Er basiert auf der Annahme, dass die Eltern zusätzliches Geld im Regelsatz der Kinder zweckentfremden beispielsweise für den Konsum von Alkohol oder Tabak oder der Anschaffung eines neuen Flachbildschirms. Dergestalt in Kollektivhaft genommen wurde allen Eltern die Kompetenz für und der Anspruch auf eine autonome Mittelverwendung entzogen.

Hauptpunkt der Argumentation war, dass die Leistungen auch sicher den Kindern, die sie brauchen, zugute kommen sollen und nicht von den Eltern zweckentfremdet werden können. Insgesamt wird den Eltern im Grundsicherungsbereich eine erhebliche Skepsis entgegengebracht, die materiellen Mittel insgesamt ausgewogen einzusetzen und im Sinne ihrer Kinder zu handeln. Diese Argumentation hat nicht nur in weiten Teilen der Bevölkerung, sondern auch bei vielen Praktikern vor Ort große Zustimmung erfahren, gerade auch angesichts des in der Realität erlebten Zustandes vieler Familien, die teilweise schon seit sehr vielen Jahren ununterbrochen im Grundsicherungsbezug sind. Und darüber hinaus hat sich generell im gesellschaftlichen Diskurs das Klima gegenüber abweichenden Verhalten enorm abgekühlt und die Erwartungen hinsichtlich des „richtigen“ Verhaltens bzw. die Ablehnung von nicht-eigenaktiven Verhaltens hat deutlich zugenommen.

Aber auch wenn man das einmal als richtig unterstellen würde – gerade beim „Bildungspaket“ zeigt sich, dass wir immer ein „Gefangener der Familie“ bleiben (im positiven wie im negativen Sinne). Denn auch wenn nun Mittel z.B. für ein Sportverein oder gar für eine Musikschule zur Verfügung stehen und sogar unter der Annahme, sie würden ausreichend dimensioniert sein, stellt sich doch die Frage, was eigentlich passiert, wenn nichts passiert, denn die Teilnahme an einem Sportverein setzt bei Kindern voraus, dass die Eltern das Kind hinbringen und abholen. Und wenn sie das aus welchen Gründen eben nicht machen? Wenn sie sich bereits den minimalen Anforderungen des Lebens entzogen haben? Dann wird die Nicht-Inanspruchnahme der dem Kind eigentlich zustehenden Leistung einfach akzeptiert, weil es sich nicht ändern lässt? Oder wird man dann irgendwann eine Debatte bekommen, die Eltern mit dem Jugendamt zu konfrontieren, weil sie ja offensichtlich ihre elterlichen Pflichten vernachlässigen?

2.) Der zweite grundsätzliche Einwand lässt sich ableiten aus einem kritischen Blick auf das Zusammenspiel von zu niedrig dimensionierten Beträgen für die einzelnen, durchaus sehr unterschiedlichen Leistungen aus dem BuT und den im Sozialleistungsbereich unerhört hohen Bürokratiekosten, die mit der Umsetzung des BuT verbunden sind. Bereits im Vorfeld der Konzeptualisierung des BuT wurde auf einen wahrscheinlichen Verwaltungskostenanteil in Höhe von 15% hingewiesen, der sich in der Realität aber über die 20%-Grenze geschoben hat – man befindet sich damit in trauter Gemeinschaft mit privaten Versicherungen, die sich in ähnlichen Größenordnungen bewegen (allerdings vor allem aufgrund der hohen Abschlusskosten, also der Provisionen für die Versicherungsvertreter und der hohen Margen der Versicherungsunternehmen). Man vergleiche diese Werte einmal mit den vielgescholtenen Krankenkassen (im Durchschnitt etwa 6%) oder der Gesetzlichen Rentenversicherung, die im Schnitt mit 5% auskommt.*

Die aktuellen Werte stellen sich so dar: Die Gesamtausgaben für das BuT lagen vor fünf Jahren noch bei 720 Mio. Euro, davon entfielen mit 182 Mio. Euro mehr als 25% auf Verwaltungskosten – allein das ist ein Beispiel für den doppelten Irrsinn, einmal angesichts des an sich unverschämt hohen Bürokratiekostenanteils und dann auch noch vor dem Hintergrund völlig kleingeschredderter Leistungen. Im Jahr 2014 wurden zudem nur noch 531 Mio. Euro seitens des Bundes verausgabt.

Auch das ist bezeichnend: »Während der Amtszeit von der Leyens habe das Arbeitsministerium wenigstens noch jährlich Zahlen darüber veröffentlicht, wie viele Kinder vom BuT erreicht wurden. Seitdem jedoch die große Koalition aus CDU, CSU und SPD reagiere, würde die Öffentlichkeit hierüber nicht mehr informiert. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) legten nicht mal mehr überprüfbare Zahlen vor, sagte Schneider. Statt dessen tauche die Regierung ab und verweise auf die Umsetzungspflicht der Kommunen und Länder«, so Simon Zeise in seinem Artikel Aufwachsen in Armut.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass das Urteil des BVerfG vom 9. Februar 2010 selbst entscheidende Hinweise gegeben hat, wie eine eigentlich „richtige“ Lösung aussehen könnte bzw. müsste. Es muss besonders hervorgehoben werden, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ganz offensichtlich von dem „Normalfall“ einer Abbildung des Bedarfs der Kinder im Sozialgeld für diese ausgegangen ist, solange es keine flächendeckende institutionelle Regelung der Bedarfsdeckung mit einer entsprechend erforderlichen ländergesetzlichen Absicherung gibt – und dieser Hinweis ist auch vor dem Hintergrund der Verhinderung einer „Legendenbildung“ zu verstehen, dass die politisch Verantwortlichen in Berlin behaupten, sie hätten aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts gar keine andere Wahl gehabt als den Weg über ein separates „Bildungspaket“ für die Kinder im Grundsicherungsbezug zu gehen. Dies belegt der folgende Passus aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in aller Deutlichkeit:

„Vor allem ist ein altersspezifischer Bedarf für Kinder einzustellen, welche die Schule besuchen. Wie bereits ausgeführt macht die Zuständigkeit der Länder für das Schul- und Bildungswesen die fürsorgerechtliche Berücksichtigung dieses Bedarfs nicht entbehrlich. Die Zuständigkeit der Länder betrifft überdies den personellen und sachlichen Aufwand für die Institution Schule und nicht den individuellen Bedarf eines hilfebedürftigen Schülers. Der Bundesgesetzgeber könnte erst dann von der Gewährung entsprechender Leistungen absehen, wenn sie durch landesrechtliche Ansprüche substituiert und hilfebedürftigen Kindern gewährt würden. Dann könnte eine einrichtungsbezogene Gewährung von Leistungen durch die Länder, zum Beispiel durch Übernahme der Kosten für die Beschaffung von Lernmitteln oder durch ein kostenloses Angebot von Nachhilfeunterricht, durchaus ein sinnvolles Konzept jugendnaher Hilfeleistung darstellen, das gewährleistet, dass der tatsächliche Bedarf gedeckt wird. Solange und soweit dies jedoch nicht der Fall ist, hat der Bundesgesetzgeber, der mit dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch ein Leistungssystem schaffen wollte, welches das Existenzminimum vollständig gewährleistet, dafür Sorge zu tragen, dass mit dem Sozialgeld dieser zusätzliche Bedarf eines Schulkindes hinreichend abgedeckt ist.“ (BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 9.2.2010, Absatz-Nr. 197).

Aus diesem Passus des Urteils wird deutlich erkennbar, dass die Verfassungsrichter differenzieren zwischen einer eigentlich zielführenden flächendeckenden Regelung den Schulbedarf betreffend (mit einer länderrechtlichen Absicherung) und einer gleichsam ersatzweise vorzunehmenden individuellen Umsetzung über die Geldleistung Sozialgeld, wenn denn die Voraussetzungen einer entsprechenden institutionellen Umsetzung (noch) nicht gewährleistet werden können. Die Grundsatzentscheidung der Bundesregierung hingegen führte in eine andere Richtung: Eine individuelle Gewährung von begrenzten Sachleistungen (auf Antrag) statt einer Geldleistung.

Gelandet sind wir in hinsichtlich des „Bildungs- und Teilhabepakets“ in einer Welt der kleinkrämerischen Zuweisung von überaus überschaubaren Geldmitteln für Sportvereine und andere bezuschussungsfähigen Aktivitäten.

Wenn man wirklich etwas substanziell verbessern will, dann müsste man den Spagat schaffen zwischen einer „Ent-Individualisierung“ der Leistungsinanspruchnahme (hinsichtlich der Voraussetzungen, der Beantragung, der Bewilligung und individuellen Abwicklung, denn das sind die zentralen Treiber auf der Seite der Bürokratiekosten) und einer strukturellen Verankerung in den Regel-Institutionen, die fast alle Kinder und Jugendlichen heute erreichen, also Kitas und Schulen.

Entscheidend ist angesichts der individuellen Bedarfe, dass eine institutionelle Verankerung in Regel-Institutionen erfolgen muss, um möglichst alle Kinder und Jugendlichen erreichen zu können.

Allerdings sollte man sich keinen Illusionen hingeben: Es würde bei dieser Lösung immer auch einige Familien geben, deren Kinder man nicht erreicht, vor allem vor dem Schulalter. Dafür müsste es dann Sonderregelungen geben, die nicht trivial sind, wenn man an dem indiviudellen Rechtsanspruch, so wie er heute normiert ist, festhält. Außer man würde eine typisierende Betrachtung zulassen, die allerdings im Kita-Bereich zumindest derzeit noch mit einigen Fragezeichen zu versehen wäre.

Das hört sich für viele nicht wirklich nach einer Annäherung an den großen Wurf an, ganz im Gegenteil. So ist es leider auch. Insofern sei an dieser Stelle und im April 2016 auf diesen Beitrag aus dem März des Jahres 2015 verwiesen: Kinderarmut. Leider nichts Neues. Ein weiteres Update zu den auseinanderlaufenden Lebenslinien der Kinder. Und zugleich eine ernüchternde Relation: 2 zu 1. Neuigkeiten können – leider – an dieser Stelle nicht verkündet werden.

*) Im Zweiten Zwischenbericht zur Evaluation des BuT aus dem Juli 2015 findet sich der folgenden Passus: „Die Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen verursacht Erfüllungsaufwand in Form von Zeit- und Kostenaufwänden … Machen die Leistungsberechtigten ihre Ansprüche in dem in PASS ermittelten Umfang geltend, setzen sie jährlich rund 2,8 Mill. Stunden für die Antragstellung (inkl. Wege- und Wartezeiten) sowie Sachkosten (z. B. Fahrt- und Portokosten) in Höhe von rund 12,2 Mill. Euro ein. Für die Leistungsstellen entsteht ein jährlicher Aufwand von rund 136 Mill. Euro (davon rund 97,5 Mill. Euro Personalkosten und rund 38,5 Mill. Euro Sachkosten). Den Leistungsanbietern entsteht ein jährlicher Aufwand von rund 43,8 Mill. Euro (mit rund 41,5 Mill. Euro ganz überwiegend Personalaufwand). Bei Lernförderung und Mittagsverpflegung (soweit sie von Caterern übernommen wird) unterstützen Schul- und Kitaverwaltungen die anderen Akteure bei der Leistungserbringung, was einen Kostenaufwand von rund 2,7 Mill. Euro verursacht. Allen vier Akteursgruppen verursacht die Mittagsverpflegung in der Summe den größten Aufwand. Dagegen ist der einzelne Antrag auf Lernförderung für alle Beteiligten mit Abstand am aufwändigsten.“ (S. 33). Vgl. BMAS: Zweiter Zwischenbericht Evaluation der bundesweiten Inanspruchnahme und Umsetzung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Berlin, Juni 2015.

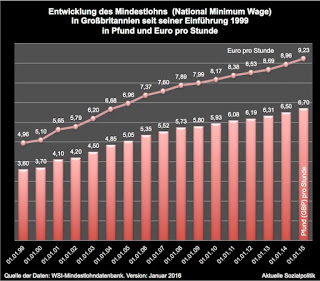

Abbildung: DGB: Steigende Armut trotz guter Wirtschaftslage – Problem Kinderarmut ungelöst (= arbeitsmarktaktuell Nr. 3/2016), Berlin