Wenn das Thema „Armut“ aufgerufen wird, setzt in der Regel ein breites mediales Gegenfeuer ein, voller Empörung dahingehend, diesen Begriff in Deutschland überhaupt zu verwenden. Bei uns ist doch keiner (wirklich) arm. Man denke an dieser Stelle nur an die aggressiven Abwehrreaktionen, die von den „Armutsberichten“ ausgelöst werden. Das konnte Anfang dieses Jahres erst wieder studiert werden am Beispiel des neuen Armutsberichts des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der diesmal zusammen mit weiteren Organisationen aus dem Sozialbereich herausgegeben wurde (vgl. dazu meinen Blog-Beitrag Von der Armut, ihren Quoten, ihrer kritischen Diskussion – und von abstrusen Kommentaren vom 23. Februar 2016). Aber selbst wenn man eine gewisse Problematik der unteren 10 Prozent akzeptiert – seien wir ehrlich: Vom Leben der meisten anderen ist das weit weg und man kann das nach jahrelanger Übung auch ganz gut individualisieren, personalisieren und moralisieren.

Schwieriger wird es dann schon, wenn behauptet wird, auch die anderen 30 oder 40 Prozent oberhalb der 10 Prozent ganz unten gehe es vergleichsweise schlechter, sie werden abgekoppelt und ihre Perspektiven, sich gleichsam wie Münchhausen am eigenen Schopf, also durch eigene Leistung, aus dem Sumpf der Abgehängten zu ziehen, werden als Illusion und Tagträumerei enttarnt. Genau darum dreht sich die Debatte über eine – angeblich – zunehmende Ungleichheit in unserem Land.

Armut ist ein Teil der Ungleichheit, aber die ist weit mehr als die Lebenslagen der untersten zehn Prozent der Bevölkerung. Und offensichtlich tut sich was beim Thema Ungleichheit. Eine Menge im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in denen die Marginalisierung des Themenfeldes beispielsweise innerhalb der Volkswirtschaftslehre in Deutschland durchaus erfolgreich gewirkt hat. Das Außenseiter- oder „linke“ Thema erfährt in diesen Tagen eine enorme Resonanz in den Medien. Wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) eine eigene Rubrik Arm und Reich einrichtet und zahlreiche Artikel abfeuert, dann muss etwas in Bewegung gekommen sein. Offensichtlich sind die (Mainstream-)Ökonomen-Reihen nicht mehr fest geschlossen. Dazu gehört auch die Tatsache, dass das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL eine Titelgeschichte bringt unter der Heft-Überschrift „Die geteilte Nation. Deutschland 2016: Reich wird reicher, arm bleibt arm“ und darüber auch Werbung macht für das neue Buch des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, das unter dem in Ökonomen-Kreisen fast schon revolutionär daherkommenden Titel „Verteilungskampf. Warum Deutschland immer ungleicher wird“ (was bislang von den Mainstream-Ökonomen immer vehement bestritten wurde) veröffentlicht worden ist.

Der DIW-Chef Marcel Fratzscher hat sich für seine Zunft hier in Deutschland weit aus dem Fenster gelehnt: „Die soziale Marktwirtschaft existiert nicht mehr“, so wird er vom SPIEGEL zitiert. Ein echter Verstoß gegen ein semantisches Heiligtum. Aber letztendlich – und das erklärt einen Teil des derzeitigen Hypes um das Thema – reihen sich nun auch einige der prominenten Vertreter der Volkswirtschaftslehre in Deutschland ein in einen Trend, eine Bewegung, die in den angelsächsischen Ländern schon seit längerem diskutiert wird. Im vergangenen Jahr meldete sich der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz mit dem Buch „Reich und Arm. Die wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft“ zu Wort. Und es braucht sicher nicht mehr ausführlich begründet werden, warum Thomas Piketty mit seinem 2014 veröffentlichten Werk „Das Kapital des 21. Jahrhunderts“ hier angeführt werden muss, wenn es um eine explizit ökonomische Kritik an der Ungleichheit geht.

Für seine Thesen ist Fratzscher heftig angegriffen worden von seinen Kollegen aus dem Mainstream der Volkswirtschaftslehre. Er selbst hat sich nun zu Wort gemeldet mit dem Versuch einer Erwiderung: Das Märchen vom Märchen der Ungleichheit, so ist sein Gastbeitrag überschrieben. »Die Aussage, Deutschland sei eines der ungleichsten Länder der industrialisierten Welt, ruft immer wieder erbitterten Widerstand hervor. Wir wollen offenbar kein extrem ungleiches Land sein. Aber ein ehrlicher Blick auf die Fakten zeigt, dass wir es trotzdem sind. Sechs Gründe, warum das Märchen von der Ungleichheit in Deutschland leider kein Märchen ist, sondern gelebte Realität«, so beginnt er seinen Beitrag:

1. Wirklich sozial ist, was „gute Arbeit“ schafft.

2. Die Ungleichheit ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen.

3. Der größte Teil des Wirtschaftswachstums kommt den Eigentümern von Unternehmen und Kapital zugute.

4. Chancengleichheit und soziale Mobilität verbessern sich nicht, sondern sinken zum Teil.

5. Deutschland hat die höchste Ungleichheit bei privaten Vermögen in der Eurozone.

6. Die Art der Bildungsausgaben dämpfen die Ungleichheit nicht.

Aber weiten wir die Perspektive und rufen als Kronzeugen für eine umfassende Ungleichheitsdebatte Branko Milanović in den Zeugenstand. Er ist einer der führenden Ungleichheitsforscher, arbeitete für die Weltbank und lehrt heute in New York. Sein neues Buch Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization ist vor kurzem erschienen (vgl. dazu beispielsweise die Rezension Das Protokoll der Ungleichheit von Hansueli Schöchli).

Milanović wird verbunden mit einer radikalen Analyse. So beispielsweise im Interview „Auf dem Weg in die Plutokratie“:

»Die realen Einkommen vieler einfacher Arbeitnehmer im Westen sind in den vergangenen 25 Jahren kaum gestiegen, an der Spitze dagegen ging es kräftig nach oben. In den USA bezog Mitte der siebziger Jahre das reichste Prozent der Bevölkerung acht Prozent des Nationaleinkommens. Heute sind es rund zwanzig Prozent. Viele Leute sind enttäuscht, das schlägt sich in ihrem Wahlverhalten nieder … Es gibt kein Land, in dem die Ungleichheit zurückgegangen ist. Selbst Schweden mit seiner sozialdemokratischen Tradition ist ungleicher geworden … Die meisten Ökonomen führen den Anstieg der Ungleichheit auf drei voneinander unabhängige Entwicklungen zurück: auf den technologischen Fortschritt, auf die Politik der Deregulierung und auf die wachsende Konkurrenz durch Länder wie China oder Indien. Ich bin davon überzeugt, dass alle drei Entwicklungen etwas mit der Globalisierung zu tun haben.«

Und er argumentiert differenziert, jedenfalls aus der globalen Perspektive: Auf den Hinweis, dass die meisten Ökonomen immer argumentiert haben, dass die Globalisierung alle reicher macht, antwortet er: »Und die Globalisierungskritiker haben argumentiert, dass die Öffnung der Grenzen im Zweifel die armen Länder ärmer macht und die reichen reicher.«

»Die Ironie der Geschichte besteht darin, dass das Gegenteil passiert ist: Die Mittelschicht in den reichen Ländern ist unter Druck, während in den armen Ländern eine neue Mittelschicht entstanden ist. Wir sollten nicht vergessen: In China und Indien sind die Einkommen zum Teil erheblich gestiegen. Wir sprechen hier über insgesamt eineinhalb bis zwei Milliarden Menschen. Für diese Menschen war die Globalisierung ein Gewinn, und die vergangenen Jahre waren gute Jahre«, so Milanović.

Er argumentiert also keineswegs einseitig nach dem Motto, überall geht es den Menschen schlechter. Wie so oft ist es eine Frage der Perspektive: »Wenn Sie ein einfacher Arbeitnehmer in den USA sind, ist es eine schlechte Nachricht, weil Ihr Einkommen nicht gestiegen ist. Insgesamt ist die Welt heute ökonomisch betrachtet aber ein gerechterer Ort als früher. Ein Teil der Menschheit ist ärmer geworden, aber ein sehr viel größerer ist reicher geworden.«

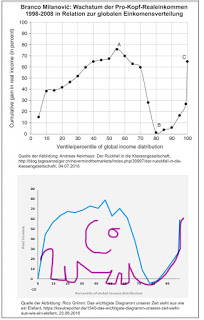

Schauen wir uns eine seiner wichtigsten Befunde einmal genauer an (dazu die Abbildung am Anfang des Beitrags): Rico Grimm hat das in seinem hervorragenden Beitrag Das wichtigste Diagramm unserer Zeit sieht aus wie ein Elefant so beschrieben:

»Ja, der Menschheit geht es besser. Aber den Menschen des Westens schlechter, jedenfalls, wenn sie der Mittel- oder Unterschicht angehören. Ein Diagramm des Ungleichheitsforschers Branko Milanović verdeutlicht das; es ähnelt zufällig einem Elefanten. Der Arbeiter aus Deutschland, Europa, den USA, er befindet sich ungefähr dort, wo der Rüssel anfängt. Im Minusbereich.«

Rico Grimm fasst die Abbildung von Milanović verständlich zusammen, wenn er schreibt:

»Milanović bildet auf der Waagerechten den Wohlstand der Menschheit ab. Indem er die Einkommen der Menschen sortiert, kann er sagen, ob jemand zu den oberen 20 Prozent der Welt gehört oder zu den unteren 20 Prozent. Ganz links befinden sich die Menschen aus Sub-Sahara-Afrika, dem ärmsten Landstrich der Welt, die Ärmsten Indiens und des Rests der Welt. Rechts davon, von ca. 10 bis 25 Prozent, reihen sich jene Inder und Indonesier ein, die in ihren Ländern zur unteren Mittelschicht gehören. In diesem Segment lassen sich auch ein paar Chinesen finden. Die meisten Chinesen befinden sich aber im Bereich zwischen 25 und 65 Prozent, zusammen mit Indern, Brasilianern und anderen Menschen aus den nicht-westlichen Weltregionen. Ihnen schließen sich die Unter- und Mittelschicht (ab ca. 65 Prozent), die obere Mittelschicht (bis 95 Prozent) und die Oberschichten des Westens an (bis 99 Prozent). Das letzte Prozent bildet die Klasse der Superreichen. Die Werte dieser Achse zeigen, warum es für viele Menschen attraktiv ist, zu migrieren. Sie können aus der globalen Unterschicht in die globale Oberschicht aufsteigen – einfach indem sie in ein anderes Land ziehen. Wenn ein Bauernsohn aus dem Senegal nach Deutschland kommt und als Putzmann arbeitet, gehört er hierzulande zur Unterschicht. Aber im weltweiten Vergleich ist das deutsche Putzmann-Einkommen immer noch hervorragend.«

Die von Milanović gewählte Zeitraum 1998 bis 2008 spiegelt »genau jene Epoche, die Neoliberale und Freunde des freien Handels geprägt haben. Experten nennen sie wegen der rasanten weltweiten Verschränkung der Produktionsketten, Informationsströme, Geldkanäle und Menschenschicksale das Zeitalter der „Hyperglobalisierung“«, so Grimm.

Er verwendet diese Befunde, da sie helfen, »den Aufstieg von Donald Trump, der AfD und Bernie Sanders zu verstehen.« Und weiter: »Sie setzen dem völlig richtigen, aber eben auch völlig abgehobenen Blick der Global-Statistiker den (möglicherweise) konstruierten Blick des „kleinen Mannes“ entgegen. Die Losungen, die sich daraus ergeben, knüpfen an den Alltag der meisten Menschen an. Vor allem im Westen.«

Grimm beendet seine Analyse mit diesem folgenschweren Satz: »Aber Milanović‘ Elefant zeigt, dass die Verlierer der Globalisierung nicht nur in Afrika zu finden sind. Sie wohnen nebenan.«

Eine absolut lesenswerte praktische Anwendung der von Rico Grimm so herausgestellten

Milanović-These von den Verlierern inmitten unseren Gesellschaften findet man in dem Beitrag Es ging nicht um Europa von Paul Mason über die Frage, wie es zu der Mehrheit für den Brexit in Großbritannien hat kommen können: »Die Mischung aus Sparpolitik und Migration war toxisch, Ressentiments blühen.« Und auch bei sehr eindrucksvollen wie zugleich höchst differenzierten Darstellung von Mason begegnen wir den Verlierern der gesellschaftlichen Prozesse – und nebenbei dem Unvermögen der Sozialdemokraten auch auf der Insel, ihre frühere Wähler- und Anhängerschaft noch politisch abzubilden. Der Raum für die (rechts)populistischen Bewegungen ist weit offen.

Besonders brisant sind die Befunde des Ungleichheitsforschers Milanović hinsichtlich eines Aspekts, der uns – gerade auch von Marcel Fratzscher in der deutschen Debatte – als Lösungsansatz verkauft, bei Milanović hingegen als Problem identifiziert wird: mehr soziale Mobilität durch Bildung, gleichsam eine Reanimation des alten sozialdemokratischen Versprechens eines Aufstiegs durch Bildung. Hier ist die Wahrnehmung von Milanović eine ganz andere und die hört sich nicht gut an:

Man kann zeigen, » dass es eine starke Korrelation zwischen aktueller Ungleichheit und der zwischen den Generationen gibt. Oder, um es in anderen Worten zu sagen, zwischen Ungleichheit und geringer sozialer Mobilität: Je ungleicher eine Gesellschaft, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die nächste Generation weiter nach oben kommt (oder im Gegenzug: desto unwahrscheinlicher ist die Verkleinerung der reichen Schicht)«, schreibt er in seinem Beitrag Das Schumpeter-Hotel: »Hohe Ungleichheit als Preis für eine hohe soziale Mobilität – das ist die Story des American Dream. Doch neue Forschungen zeigen, dass dies ein Mythos ist. Tatsächlich gilt: Je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich die nächste Generation nach oben arbeiten kann.« Die Folgen dieses nur auf den ersten Blick abstrakt daherkommenden Befundes können wir derzeit im Kontext eines vor kurzem als unmöglich bezeichneten Aufstiegs einer Figur wie Donald Trump im real life nachvollziehen.

Auch Andreas Neinhaus hat in seinem Artikel diesen Aspekt der Arbeit von Milanović aufgegriffen und bereits in die Überschrift zu seinem Artikel gepackt: Der Rückfall in die Klassengesellschaft:

»Wir bewegen uns immer mehr hin zu einer Gesellschaft, in der es vor allem darauf ankommt, aus der richtigen Familie abzustammen, um Karrierechancen zu erhalten. Ähnlich wie im 19. Jahrhundert ist die soziale Klasse der Schlüssel zu hohem Einkommen und nicht allein der Ort … Zahlreiche Entwicklungen deuten auf die Konzentration von Kapital in den Händen einer Minderheit hin … Aber sie zeigen beispielsweise auch die Tatsache, dass in einer Gesellschaft, in der alle gut ausgebildet sind, Bildung selbst nicht mehr der ausschliessliche Faktor zum Erfolg ist. Das sei in den USA zu beobachten: „One sees the effect of family money and networks in the United States very clearly in the occupations where lots of power and money accrue.“«

Wenn das so ist, dann wird auch verständlich, warum wir mit der stetigen (formalen) Bildungsexpansion mit einer Inflationierung der „akademischen“ Abschlüsse einen echten gesellschaftlichen Sprengsatz konfigurieren, dessen Wirkung möglicherweise den heute noch dominierenden Frust der „alten weißen Männer“ in den USA oder der aussortierten Unterschicht in Großbritannien oder der Abgehängten aus den ländlichen Regionen in Frankreich und anderen Ländern ersetzen wird durch eine neue Form der Ablehnung des Establishments und „des“ Systems. Erste Beispiele lassen sich in den südeuropäischen Euro-Krisenländern studieren. Noch spricht die gewaltige Individualisierungswelle seit den 1990er Jahren für das bestehende System, weil sie einerseits Kollektivierungen erschwert bis verunmöglicht, zum anderen wird damit aber auch der politische Konflikt ungleich unberechenbarer.

Ungleichheit in allen unterschiedlichen Themen wird ein Mega-Thema der kommenden Jahre werden müssen. Die Armen ganz unten kann man zur Not exkludieren und wenn es sein muss stilllegen und darauf hoffen, dass die Mehrheitsgesellschaft ihre emphatischen Ressourcen auf die eigenen Familie oder andere gesellschaftliche Gruppen fokussieren. Dieses Muster wird nicht mehr funktionieren, wenn es um die unteren 40 Prozent einer Gesellschaft geht, die Niedrigeinkommensbzeieher und zugleich aber auch wesentliche Teile der Leistungsträger einer Gesellschaft, die das System am Laufen halten.

Der Ungleichheitsdiskurs stellt im Lichte der neueren Befunde letztendlich die Systemfrage – und deshalb wird er auch von der Gegenseite weitaus stärker unter Feuer genommen als die „klassische“ Thematisierung von Armut.