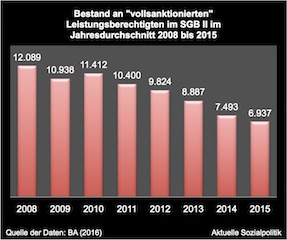

Dennoch gibt es Fälle, in denen diese Untergrenze des sozialstaatlich Existenziellen durch eine Kürzung der Leistung unterschritten wird bzw. am extremen Rand dessen, was unter dem Oberbegriff der „Sanktionen“ passiert, Fälle, in denen sogar gar nichts mehr gezahlt wird – das nennt man dann „Vollsanktionierung“. Die Bundesagentur für Arbeit schreibt dazu: „Bei vollsanktionierten Personen übersteigt die Höhe des Sanktionsbetrags die Höhe des laufenden Leistungsanspruchs …, d.h. es liegt eine komplette Leistungskürzung vor.“ Dieser Erläuterung der BA kann man zugleich entnehmen, dass das im vergangenen Jahr, also 2015, im Jahresdurchschnitt bei fast 7.000 Menschen der Fall war – davon die Hälfte junge Menschen unter 25 Jahre, für die es im SGB II ein gegenüber den „normalen“ Leistungsberechtigten „verschärftes“ Sanktionsregime gibt, mit anderen Worten: sie werden schneller und härter und beobachtbar wesentlich häufiger sanktioniert. So lag die jahresdurchschnittliche Sanktionsquote für alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 2015 bei 3,0 Prozent und die der unter 25jährigen Personen bei 4,1Prozent.

Diese und weitere Zahlen kann man der Veröffentlichung Zeitreihe zu Sanktionen nach Ländern. Januar 2007 bis Dezember 2015 der Bundesagentur für Arbeit (BA) entnehmen. Die BA hat dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht unter der Überschrift: Grundsicherung für Arbeitsuchende: Zahl der Sanktionen sinkt auf unter eine Million:

»Im Jahr 2015 wurden insgesamt 980.100 Sanktionen gegenüber erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in der Grundsicherung (Hartz IV) ausgesprochen. Das sind 21.000 (2,1 Prozent) weniger als 2014. Die Zahl der Sanktionen ist damit das erste Mal seit 2011 wieder unter die Marke von einer Million gesunken.«

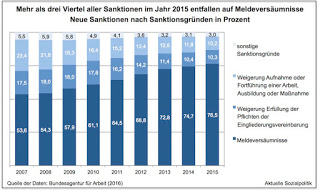

Nun denken ob bewusst oder unbewusst viele Menschen beim Stichwort Sanktionen gegen Hartz IV-Empfänger an Arbeitsverweigerung als Auslöser für diese Maßnahme. Also die Ablehnung einer aus Sicht der Jobcenter „zumutbaren“ Arbeit. Oder die Verweigerung der Teilnahme an einer Maßnahme. Aber die Realität sieht völlig anders aus, was man den Zahlen der BA entnehmen kann. Die Abbildung verdeutlicht zugleich die Entwicklung der wichtigsten Ursachen für die Verhängung einer Sanktion und damit einhergehend einer Leistungskürzung bis hin zur vollständigen Leistungseinstellung für die Jahre 2007 bis 2015. Man erkennt, dass der überwiegende Teil, nämlich 76 Prozent aller Sanktionen, durch „Meldeversäumnisse“ zustande kommt, wenn also beispielsweise Leistungsbezieher unentschuldigt einen Termin beim Jobcenter verstreichen lassen. Die BA selbst schreibt zu dem erkennbaren Rückgang der Sanktionen insgesamt: »Der Rückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Sanktionen wegen der Ablehnung einer Arbeit, Ausbildung oder beruflichen Weiterbildung ausgesprochen wurden.« Deren Anteil lag 2007 bei 23,4 Prozent und ist mittlerweile auf nur noch 10,2 Prozent geschrumpft.

»Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, wurde im vergangenen Jahr in rund 18.600 von 51.000 Fällen eingelegten Widersprüchen ganz oder teilweise stattgegeben. Bei den 5.867 Fällen, die 2015 vor Gericht landeten, waren die Betroffenen in 2.325 Fällen erfolgreich.«

An dieser Stelle nur eine kleine Anmerkung zum diskussionsbedürftigen Selbstverständnis der BA: In der Pressemitteilung zu den neuen Sanktionszahlen teilt uns Nürnberg mit Blick auf den Rückgang der Sanktionen mit: »Auch die gute Lage am Arbeitsmarkt und die intensivere Betreuung der Kunden im Jobcenter haben zu den sinkenden Sanktionszahlen beigetragen.« Der aufmerksame Beobachter wird bei diesem – offensichtlich austauschbaren – Erklärungsansatz stutzen, denn das kommt einem bekannt vor: In der Presseinformation der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom 10. April 2013 zu den „Sanktionen in der Grundsicherung“ schrieb die gleiche Behörde unter der Überschrift „Vorsicht bei der Interpretation der Zahlen“ angesichts des damaligen Anstiegs der Sanktionen im Jahr 2012 auf über eine Million: „Zurückzuführen ist der Anstieg der Sanktionen auf die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und eine intensivere Betreuung in den Jobcentern.“ Die „intensivere Betreuung“ seitens der Jobcenter kann also offensichtlich beides ohne Probleme. Auf diesen Aspekt hat Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) in einer kurzen Notiz am 11.04.2016 hingewiesen: Weniger als eine Million Sanktionen: BA stellt Begründung auf den Kopf!

Zum anderen wird die Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit von Sanktionen verfassungsrechtlich auf den Prüfstand gestellt aufgrund einer Vorlage aus den Reihen der Sozialgerichtsbarkeit beim Bundesverfassungsgericht, das sich in diesem Jahr – voraussichtlich, noch steht kein festes Datum – damit befassen muss (vgl. dazu bereits den Blog-Beitrag Hartz IV: Sind 40% von 100% trotzdem noch eigentlich 100% eines „menschenwürdigen Existenzminimums“? Ob die Sanktionen im SGB II gegen die Verfassung verstoßen, muss nun ganz oben entschieden werden vom 27. Mai 2015).

Aber auch die Österreicher beschäftigen sich mit dem Thema Sanktionen im Bereich der Existenzsicherung und angesichts eines neuen Urteils dort soll das hier nicht unerwähnt bleiben.

In Österreich gibt es die „Mindestsicherung“. Die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) wurde am 1. September 2010 eingeführt. Sie hat die bislang je nach Bundesland unterschiedlich geregelte Sozialhilfe ersetzt. Sie besteht aus einer Bargeldleistung und einer unentgeltlichen Krankenversicherung. Im Gegensatz zur alten Sozialhilfe wird der Bezug der bedarfsorientierten Mindestsicherung von der Arbeitsbereitschaft der Bezieher abhängig gemacht, was auch die Teilnahme an Schulungsmaßnahmen und Wiedereingliederungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservices umfasst sowie Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen. Man ahnt schon, was jetzt kommt – denn wie bei Hartz IV auch stellt sich sogleich die Frage, was das bedeutet, wenn man eine Nichterfüllung dieser Voraussetzung feststellt bzw. behauptet. Wie bei uns wird das ein Fall für die Gerichte.

Vor diesem Hintergrund registriert man dann Schlagzeilen aus dem Bereich der Arbeitslosen-Initiativen, in diesem Fall der Gruppe „Aktive Arbeitslose Österreich„, die mit Blick auf eine neue Entscheidung des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofs ihre Stellungnahme so überschrieben haben: Skandalurteil: Verwaltungsgerichtshof gibt der Bürokratie die Lizenz zum Verhungern lassen kranker Menschen. Da wird offensichtlich schweres Geschütz abgefeuert. Was treibt die Aktivisten dazu, von einem „Skandalurteil“ zu sprechen?

»Der österreichische Verwaltungsgerichtshof agiert dabei wesentlich kaltblütiger als Hartz IV Deutschland: Es verschwendet nicht einen Satz damit, dass es so etwas wie Menschenrechte gibt und dass die Behörden – so wie in Deutschland auch – verpflichtet wären, wenigstens mit Sachleistungen das Überleben der auf die „letzte Existenzsicherung“ angewiesenen Menschen zu sichern.«

Vor diesem Vorwurfs-Hintergrund lohnt der Blick in die Entscheidung selbst: Der Österreichische Verwaltungsgerichtshof hat seine Pressemitteilung dazu so überschrieben: Salzburger Mindestsicherungsgesetz: Mindestsicherung kann bei beharrlicher Arbeitsverweigerung bis auf null gekürzt werden. Daraus kann man folgende Erläuterungen entnehmen:

»Nach der Mindestsicherungs-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern können Leistungen gekürzt werden, wenn trotz schriftlicher Ermahnung keine Bereitschaft zu einem zumutbaren Einsatz der Arbeitskraft besteht. Zwar darf die Kürzung grundsätzlich nur stufenweise und maximal bis 50 % erfolgen, eine weitergehende Kürzung oder ein völliger Entfall ist aber in besonderen Fällen zulässig … Der Verwaltungsgerichtshof hat nun klargestellt, dass diese Kürzung bis zu einem völligen Entfall der Leistung gehen kann.«

Wie immer ist es bei solchen Entscheidungen erforderlich, sich den Sachverhalt genauer anzuschauen. Dazu erfahren wir:

»Ein in Salzburg aufhältiger Obdachloser hatte seit 2012 Leistungen aus der Mindestsicherung bezogen. Obwohl ihm bereits zuvor Leistungen gekürzt worden waren, weigerte er sich, an Maßnahmen zur Eingliederung in das Erwerbsleben teilzunehmen. Mit Bescheiden des Salzburger Bürgermeisters wurde ihm daraufhin die Leistung aus der Mindestsicherung um 99 % gekürzt.

Das Landesverwaltungsgericht Salzburg reduzierte die Kürzung auf 87,5 %. Es vertrat die Auffassung, dass eine weitergehende Kürzung im Salzburger Mindestsicherungsgesetz – anders als in Mindestsicherungsgesetzen anderer Bundesländer, in denen ein Entfall ausdrücklich vorgesehen ist – nicht gedeckt sei.«

Der Österreichische Verwaltungsgerichtshof hat die Entscheidung des Salzburger Landesverwaltungsgerichts nun als rechtswidrig aufgehoben.

Auch vor dem Hintergrund der deutschen Diskussion höchst interessant kommt dann ein Satz seitens des Gerichts, den man angesichts der Klarheit wie auch Deutlichkeit in aller Ruhe durchdenken sollte:

»Würde man – wie das Landesverwaltungsgericht – die Kürzung nur bis zur Höhe von 12,5 % des Mindestsatzes zulassen, so käme dies einem bedingungslosen Grundeinkommen in dieser Höhe gleich, das aber vom Gesetzgeber nicht gewollt wurde.«

Damit wären wir an einem Punkt angekommen, der auch ein Grundproblem im deutschen Kontext adressiert: Ein Grundsicherungssystem, das auf die Erfüllung definierter Bezugsvoraussetzungen abstellt und deren Verweigerung als Auslöser für Leistungskürzungen versteht, die über Sanktionen administriert werden, würde Hartz IV seinen heutigen Charakter als ein zugespitzt formuliert eben „nicht-bedingungsloses Grundeinkommen“ verlieren. Genau darum wird es auch bei uns in dem kommenden Monaten bis hin zu der anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehen (müssen).