Jetzt wird bald wieder so richtig in die Hände gespuckt. Überall werden Baustellen errichtet und die gerade in Westdeutschland vielerorts vor sich hinbröselnde Infrastruktur wird endlich saniert oder abgerissen und neu gebaut. Der gewaltige Investitionsstau, der sich in den zurückliegenden Jahren aufgestaut hat, wird mit entschlossenem Mitteleinsatz abgebaut und die infrastrukturelle Basis für die kommenden zwanzig, dreißig Jahre wird vor unseren Augen entstehen. Das ist nicht – um es an dieser Stelle gleich anzumerken – die Vision verrückter Utopisten, sondern eine der Botschaften, die wir in wenigen Wochen überall zu lesen und zu hören und zu sehen bekommen werden. Und diese Botschaft wird geliefert werden von einer Expertenkommission unter Vorsitz von Marcel Fratzscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) im August 2014 eingesetzt hat. In dieser Kommission vertreten ist – neben der irgendwie immer anwesenden Deutschen Bank mit Jürgen Fitschen – auch die deutsche Versicherungswirtschaft, konkret durch Dr. Helga Jung von der Allianz SE und Dr. Torsten Oletzky von der Ergo. Und die hat bekanntlich ein sehr schwerwiegendes Problem: Sie ist aufgrund des jahrelangen Niedrigzinsumfeldes und der Anlagevorschriften immer weniger bis gar nicht mehr in der Lage, die erforderlichen Renditen auf die Anlage des ihr anvertrauten Kapitals zu erwirtschaften und die in der Vergangenheit versprochenen bzw. in Aussicht gestellten Auszahlungsbeträge realisieren zu können.

Und da sind wir bei unserem Riester-Rentner, der ja nun schon so einiges erleiden musste, nachdem er sich auf diese scheinbare Honigspur der staatlich, also mit Steuermittel geförderten privaten Altersvorsorge begeben hat. Der Riester-Rentner (wie auch andere privat für das Alter Vorsorgende, man denke hier an die vielen kleinen Selbständigen) ist nicht nur mit der „Kosten“- bzw. Profitwirklichkeit der Versicherungen und anderer Akteure der Finanzwelt konfrontiert, sondern er ahnt auch, dass es noch schlimmer kommen muss angesichts der geld- und damit zinspolitischen Rahmenbedingungen, die in den kommenden Jahren relativ plausibel so bleiben werden wie sie sind: richtig mies für den Normal-Sparer. Verständlich, dass man da nach jedem Strohhalm greifen möchte, der sich einem zu bieten scheint. Und deshalb werden wir in den kommenden Wochen auch erleben, dass bei den notwendigen Legitimationsversuchen der zu erwartenden Vorschläge der Fratzscher-Kommission die Riester-Rentner, von denen es immerhin einige Millionen in diesem Land gibt, wie auch die an eine oder mehrere Lebensversicherungen gebundene Sparer in den Mittelpunkt gerückt werden, wenn es darum geht, zu begründen, warum alle und besonders der kleine Sparer von dem Modell der Kommission profitieren wird. Man könnte an dieser Stelle bereits ein erstes Fazit vorwegnehmen und argumentieren, dass der „kleine Sparer“ noch nie in der Vergangenheit wirklich gut weggekommen ist. Warum soll das also jetzt anders werden? Aber schauen wir einmal genauer hin.

Beginnen wir mit der Story, die auf uns zukommen wird und die auf den ersten Blick durchaus plausibel rüberkommt: Der Staat hat ein enormes Problem – und das heißt die selbst verordnete Schuldenbremse in Verbindung mit einem enormen Investitionsstau (vgl. dazu auch die Studie von Katja Rietzler: Anhaltender Verfall der Infrastruktur. Die Lösung muss bei den Kommunen ansetzen aus dem Juni 2014), der es notwendig macht, dass erhebliche Finanzmittel für seine Behebung organisiert werden müssen. Gleichzeitig haben wir zahlreiche Versicherungen, die auf sehr großen Summen an Kapital sitzen, für das sie händeringend eine rentierliche Anlage suchen, die sie aber – angesichts der geldpolitischen Rahmenbedingungen der vergangenen und wahrscheinlich auch vor uns liegenden Jahre – derzeit immer weniger finden. Was liegt also nahe? Beide Seiten zusammen zu bringen. Genau daran hat die Kommission gearbeitet und dafür wird sie Vorschläge präsentieren, die auch sehr wahrscheinlich umgesetzt werden, denn hier tut sich eine klassische „win-win-Situation“ auf, die ihre eigenen Reize entfalten wird. Der Staat braucht Geld, viel Geld für seine Investitionen – und die privaten Versicherungsunternehmen sitzen genau auf diesem. Das alles schreit förmlich nach dem, was bereits seit vielen Jahren unter „PPP“ bzw. „ÖPP“ diskutiert wird – „Public Private Partnership“ (bzw. „Öffentlich-Private Partnerschaft“).

Private Unternehmen finanzieren (und teilweise betreiben) die Infrastruktur, der Staat vergütet das dann über regelmäßige, über viele Jahre laufenden Zahlungen an diese Unternehmen. David Hall hat das kürzlich vor dem Hintergrund auch der internationalen Erfahrungen mit diesem Instrumentarium aufgearbeitet (dazu sein Artikel Öffentlich-Private Partnerschaften – Lehren aus internationaler Erfahrung vom 11.03.2015): »Der Bundesrechnungshof beklagt seit längerem ihre Unrentabilität für die öffentlichen Kassen. Auch internationale Erfahrungen der letzten 15 Jahre zeigen, dass es sich bei Öffentlich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP) langfristig um eine teure und ineffiziente Finanzierungsform für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen handelt, die finanzielle Probleme weniger löst als verursacht.«

Nun wissen auch die Kommissionsmitglieder um die Evidenz der kritischen, teilweise vernichtend schlechten Bestandsaufnahmen der bisherigen PPP- bzw. ÖPP-Modelle. Deshalb wird man – folgt man den bislang vorliegenden Material aus der Kommission – vorschlagen, einen Fonds einzurichten, in den Geld fließt, das dann verwendet werden kann für größere Bündel an Infrastrukturinvestitionen beispielsweise der Kommunen. Ein Investitionsfonds zwischen Staat und Privatwirtschaft, der natürlich dann auch nicht mehr Gefahr läuft, zum Ziel von Angriffen zu werden, als wenn man nur ein einzelnes Projekt, wie beispielsweise eine Justizvollzugsanstalt, errichten würde. Und auch wenn es natürlich vor allem um das viele Geld der Versicherungsunternehmen geht, wird man vorschlagen, das auch für private Investoren aus den Niederungen der Normalbürger zu öffnen, um sie zu (scheinbar) Beteiligten zu machen und gerade deren Not, irgendwo halbwegs sicher das Geld anlegen zu können, für die Unterstützung dieses Ansatzes zu verwenden. Gabriel selbst hat dazu in seiner Haushaltsrede bereits im September 2014 ausgeführt, es gehe ihm „nicht um die Neuauflage von ÖPP-Projekten, sondern um veränderte Rahmenbedingungen für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur“, so Kai Schlieter in seinem Artikel Gabriels Profitexperten. Und in diesem Artikel findet man auch den folgenden Hinweis, der erkennen lässt, warum das alles mit hohen Realisierungswahrscheinlichkeiten behaftet ist: »Das Schöne aus Sicht dieser Politik besteht darin, dass niemand auf die Schuldenbremse Rücksicht nehmen muss. Das ist das politische Anreizmodell. Denn die anfallenden Kosten dieser Privatisierung werden über einen Zeitraum von meist 30 Jahren gestreckt.«

Das muss man sich in aller Deutlichkeit klar machen: Der Staat hat sich mit der sogar verfassungsrechtlich in Zement gegossenen Schuldenbremse selbst in beide Knie geschossen und steht jetzt vor dem Problem, dass er nicht das machen kann, was a) durchaus volkswirtschaftlich grundsätzlich in Ordnung wäre (also eine Kreditfinanzierung langlaufender Investitionsvorhaben, um die nachkommenden Generationen an der Finanzierung dieser Investitionen zu beteiligen) und was b) vor dem Hintergrund der gegenwärtig und absehbar anhaltenden Situation auch ein an sich gutes Geschäft wäre, denn derzeit bekäme der Staat für eine auf dreißig Jahre laufende Staatsanleihe zur Finanzierung der Investitionen Konditionen, die mit 0,7 Prozent und weniger deutlich unter den Renditeerwartungen der privaten Investoren liegen, die mit fünf Prozent kalkulieren (noch im Dezember gab es die Vorstellung von sieben bis acht Prozent, worauf Schlieter in seinem Artikel hinweist, in dem er den DGB-Vorsitzenden Hoffmann zitiert: „Die Renditeforderungen mancher Versicherungen von sieben bis acht Prozent sind inakzeptabel“. Apropos Gewerkschaften: »Der Privatisierungsexperte Carl Waßmuth wirft den Gewerkschaften Naivität vor. Sie dienten Gabriels Kommission als Feigenblatt. Ähnlich sei es bei der Hartz-Kommission abgelaufen. „Auch da waren sie von Anfang an dabei«, so Schlieter in seinem Artikel.

Nun muss man kein ehemaliger und den Pflichten des aktuellen Handelns entbundener Bundesfinanzminister sein wie Hans Eichel, der in einem Interview unter der Überschrift „Das wird alles teurer werden“ im Dezember 2014 ausgeführt hat: »Wenn wir die Infrastruktur direkt finanzierten, wäre das wesentlich günstiger, denn der Bundesfinanzminister bekommt zur Zeit für 0,8 Prozent oder weniger eine 10-jährige Anleihe. Der Staat kann sich Geld viel billiger leihen.«

Aber er darf es im Kontext der selbstgeschaffenen Schuldenbremse eben nicht mehr und wird förmlich in die Arme getrieben der Finanzindustrie, die sich dann natürlich ihre „Rettungsaktion“ entsprechend vergüten lassen möchte. Mit dem Modell eines Fonds kann man die Blockade der Schuldenbremse gleichsam umgehen, denn statt die Gelder für ein oder mehrere Projekte vom Staat besorgen zu lassen, weicht man aus auf die privaten Versicherungsunternehmen und Banken, die sich dafür natürlich bezahlen lassen. Unter dem Strich muss dieses – überaus lukrative – Geschäft am Ende gegenfinaziert werden. Das wird dann über das Kollektiv der Steuerzahler erfolgen müssen.

Die Interessen der beteiligten Versicherungsunternehmen sind seit längerem bekannt und naheliegend: Ein Interview mit dem Chef des Versicherungsunternehmens Ergo, Torsten Oletzky, der ja auch direkt in der Kommission des Bundeswirtschaftsministers sitzt, wurde bezeichnenderweise überschrieben mit „Wir würden auch Schulen bauen“. Darin der Ergo-Chef höchstselbst: »Wir haben früher eine hohe Erwartungshaltung geweckt, die wir heute nicht erfüllen können. Wir haben den Eindruck suggeriert, dass am Ende auf den garantierten Zins immer noch ein dickes Extra drauf kommt.« In diesem Artikel findet man dann den folgenden Passus:

»Die Unternehmen suchen nach alternativen Anlageformen, die höhere Renditen abwerfen als klassische Investitionen in Anleihen. Zudem bringen sie neue Lebensversicherungsprodukte ohne die klassischen Zinsgarantien auf den Markt. So bauen sowohl Marktführer Allianz als auch die Versicherer Ergo und Axa auf solch neuartige Policen, bei denen Kunden im Gegenzug von höheren Renditechancen profitieren sollen. Bei der Anlage der Versichertengelder geht der Trend zu Investitionen in Infrastruktur wie Autobahnen, Gas- und Stromnetze, Solar- und Windkraftanlagen oder Flughäfen. Die Versicherungsbranche fordert vom Staat, solche Investitionen zu erleichtern.«

Und es ist für den normal denkenden Menschen klar: Das muss einfach teurer werden, als wenn sich der Staat angesichts der derzeitigen Bedingungen auf den Kapitalmärkten das erforderliche Geld selbst besorgen würde. Darf er aber nicht, wegen der Schuldenbremse.

Eine nachdankenswerte Analyse dessen, worüber hier gesprochen wird, hat bereits im November des vergangenen Jahres Jens Berger in seinem Artikel Autobahnen vom Lebensversicherer? Das ist Irrsinn mit Methode geliefert.

Berger beginnt deutlich: » … schon bald könnte es so weit sein, dass Versicherungskonzerne Autobahnen bauen und sich die lukrativen Renditen vom Steuerzahler bezahlen lassen. Das ist – nicht nur – volkswirtschaftlicher Irrsinn.« Er argumentiert so:

»Hohe Renditen verbunden mit niedrigem Risiko – das ist eigentlich die Quadratur des Kreises, da im Finanzwesen höhere Renditen stets mit einem höheren Risiko einhergehen. Und hier kommen nun die privaten Investitionen in die staatliche Infrastruktur ins Spiel. Man spricht bei solchen Projekten auch gerne von „Öffentlich-privater Partnerschaft“ (ÖPP) oder „Public-private-Partnership“ (PPP). ÖPP- bzw. Die Partnerschaft ist dabei folgendermaßen zu verstehen: Der Staat sorgt dafür, dass der private Partner nicht nur erstklassig – zu Lasten des Steuerzahlers – abgesichert ist, sondern auch – ebenfalls zu Lasten des Steuerzahlers – vergleichsweise hohe Renditen einfahren kann. Die Quadratur des Kreises wird durch PPP-Projekte somit ermöglicht.«

Jens Berger illustriert seine Kritik an zwei Rechenbeispielen. Er beginnt mit der Variante, die dem PPP zugrunde liegt:

»Szenario 1 (PPP): Ein Versicherungskonzern übernimmt die Investitionskosten i.H.v. 1.000 Mio. Euro für den Ausbau einer Autobahn. Dafür kriegt er über 30 Jahre hinweg aus den laufenden Mauteinnahmen des Bundes eine Abschlagsrate, die sich aus dem Abtrag und einer Verzinsung von 7% bezogen auf die Restschuld zusammensetzt. Innerhalb von 30 Jahren summieren sich diese Zahlungen damit auf 2.015 Mio. Euro. Der Bund – also der Steuerzahler – hat also im Endeffekt mehr als das Doppelte der eigentlichen Investitionskosten bezahlt, während die Versicherungskonzerne und ihre Kunden einen ordentlichen Reibach gemacht haben.«

Und wie sieht die Alternative aus?

»Szenario 2 (herkömmliche Finanzierung über Kredite durch den Staat): Der Bund finanziert das Projekt über eine Neuverschuldung i.H.v. 1.000 Mio. Euro, die Kosten werden über 30 Jahre gestreckt mit einer Verzinsung von 1% (dies ist der aktuelle Zinssatz für derart langlaufende Staatsanleihen) aus den laufenden Einnahmen aus der Maut beglichen. Bei diesem Modell belaufen sich die Kosten auf lediglich 1.145 Mio. Euro.«

Das würde bei einer nüchternen Betrachtung doch alles dafür sprechen, auf die Einschaltung der privaten Konzerne zu verzichten.

Und unser Riester-Rentner? Der hat derzeit ganz andere Sorgen, die ihn möglicherweise davon abhalten, „nur“ wegen der Betroffenheit „der“ Steuerzahler insgesamt nicht auf das scheinbar verlockende Angebot einzugehen. Dafür nur ein Beispiel von vielen:

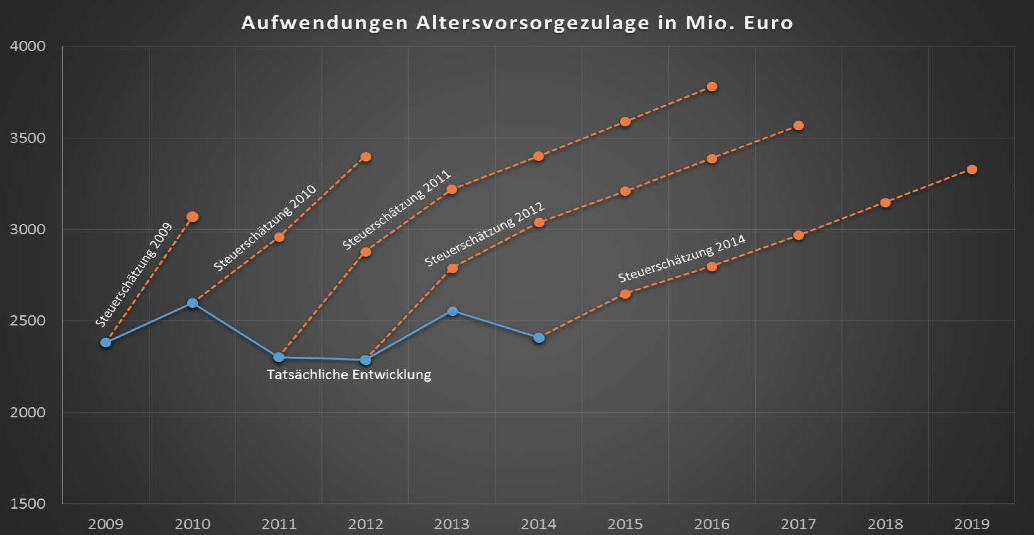

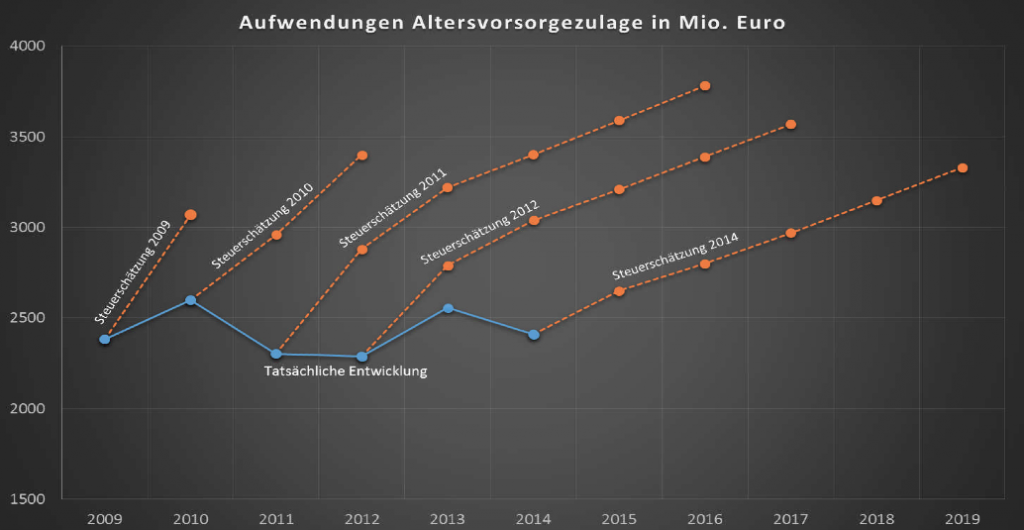

Daniel Mohr berichtet in seinem Artikel Riestern lohnt sich für fast alle, der zugleich Programm ist:

»Viele der derzeit 16 Millionen Riester-Verträge beruhen auf einem Missverständnis. Die staatliche Zulage wurde mit einer Art Staatsgarantie für eine gute Altersvorsorge verwechselt. Ein oft teurer Irrtum. Die Anbieter von Riester-Verträgen hatten leichtes Spiel … Doch die staatliche Zulassung als zertifizierter Riester-Anbieter ist nichts anderes als eine Prüfung formaler Kriterien. Sie sagt nichts darüber aus, ob der Anleger tatsächlich einen vernünftigen Vertrag für seine Altersvorsorge abgeschlossen hat.«

»In diesen Wochen erhalten die Riester-Kunden wieder ihre Jahresabrechnungen. Beispielhaft eine im Dezember 2006 abgeschlossene Riester-Rente: Das Vertragsguthaben beträgt nach mehr als acht Jahren 12.200 Euro. Doch der Kunde hat 13.400 Euro eingezahlt. Dazu kamen fast 2.000 Euro staatliche Zulagen. Doch der Versicherer hat fast 5.000 Euro an Gebühren kassiert. Die haben damit die staatlichen Zulagen weit überwogen und auch die Erträge aus der Geldanlage von rund 1800 Euro locker aufgefressen. Von den Kosten war im Beratungsgespräch natürlich nie die Rede. Nur von den Zulagen.«

Eigentlich spricht das, was Mohr berichtet, für sich und gegen die Riester-Rente, dennoch schafft es der Verfasser, wie die Überschrift des Artikels anzeigt, dennoch eine große Werberede für die Riester-Rente zu halten.

Fazit: Wir stehen vor einem großen Theater, dessen Ende leider offensichtlich ist, folgt das Stück doch einem Drehbuch mit einer ganz eigenen Logik starker Interessen. Die kann und muss man zur Kenntnis nehmen, aber der kleine Riester-Rentner sollte nicht meinen, dass er oder sie mehr sein wird als eine billige legitimatorische Staffage in einem – für andere – sehr lukrativen Stück.

Die ganze Thematik wurde auch aufgegriffen in einem Beitrag des Politikmagazins „Panorama“ (ARD) am 19.03.2015: Warum ein englischer Rentner von einem deutschen Knast profitiert, so ist der Filmbeitrag überschrieben.

Ergänzend dazu die Reportage Vielen Dank, Deutschland! von Marcus Pfeil und Christian Salewski: »Sigmar Gabriel will mit privatem Geld das Investitionsloch im Land stopfen. Schulen, Schwimmhallen und Autobahnen will er fit machen für den Kapitalmarkt. Gibt es längst – auch in Deutschland. Ein Knast in Sachsen-Anhalt hat es bis an die Londoner Börse geschafft, am Ende landet das Geld sogar bei britischen Rentnern. Lässt sich auch die deutsche Altersvorsorge mit Infrastruktur retten?«