Ein sperriges, aber wichtiges Thema: Die anstehende Reform des Vergaberechts und die Chance, bei den Ausschreibungen und Vergaben endlich die Qualität stärker als nur oder überwiegend den Preis zu berücksichtigen.

Gerade im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen wäre es eine große Verbesserung, wenn sich die Politik durchringen würde, die Möglichkeiten eines eigenen Vergabesystems für soziale Dienstleistungen, die von der EU eröffnet wurde, auch offensiv zu nutzen, damit das in den vergangenen Jahren beobachtbare Qualitäts- und Lohndumping aufgehalten und umgekehrt werden kann. Hierzu haben sich die Gewerkschaften GEW und ver.di sowie auch der DGB zu Wort gemeldet und die Expertise „Vorschläge zu Qualitätskriterien als Kernbestandteil der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen“ veröffentlicht.

Dazu die Pressemitteilung der GEW: „Entschiedene Wende bei der Vergabe von Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen notwendig“. Bildungsgewerkschaft veröffentlicht Expertise zu Qualitätskriterien für Arbeitsmarktdienstleistungen – Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verlangt eine „entschiedene Wende“ der Vergabepraxis bei Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen – im Interesse der Beschäftigten, der Lernenden und der Träger. „Gute Aus- und Weiterbildung braucht gute rechtliche Rahmenbedingungen. Bei der Vergabe sozialer Dienstleistungen müssen Kriterien der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität die entscheidende Rolle spielen. Sie sichern eine hohe Qualität der Maßnahmen“, sagte Ansgar Klinger, für Berufliche Bildung und Weiterbildung verantwortliches GEW-Vorstandsmitglied am Montag in Frankfurt a.M. Das sei das Ergebnis der Expertise „Vorschläge zu Qualitätskriterien als Kernbestandteil der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen“, die DGB, ver.di und GEW heute mit Blick auf die Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie veröffentlicht haben.

„Wir brauchen ein kohärentes Fördersystem, Kontinuität in der Zusammenarbeit und pädagogische Qualität. Dafür müssen langfristige Partnerschaften mit qualifizierten und verlässlichen Anbietern von Bildungsmaßnahmen abgeschlossen und die Finanzierung der Angebote sichergestellt werden. Dabei sind die nach Tarifvertragsgesetz geltenden Vereinbarungen einzuhalten“, betonte das GEW-Vorstandsmitglied. „Der Preis einer Maßnahme darf nicht länger entscheidend für den Zuschlag sein.“ Klinger machte deutlich, dass der Bundestag und die Ministerien für Wirtschaft und Energie sowie Arbeit und Soziales die Gesetze für die Vergabe von Bildungsmaßnahmen grundlegend korrigieren müssten. Grund sei die reformierte EU-Vergaberichtlinie, die für öffentliche Aufträge gilt. Dabei solle die Gewerkschaftsstudie berücksichtigt werden.

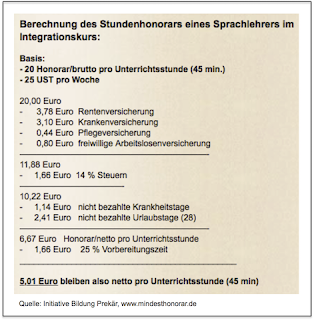

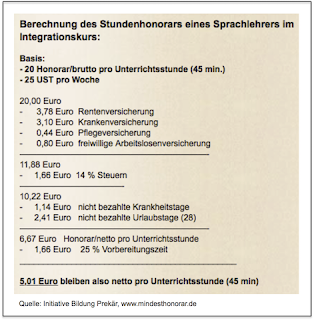

Kaum ein Bereich des Bildungswesens sei in der Vergangenheit so stark dereguliert worden wie die öffentlich finanzierte Weiterbildung, sagte Klinger. Die oft unzumutbaren Bedingungen, unter denen Lehrkräfte und Träger in Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung arbeiten müssen, die die Bundesagentur für Arbeit vergeben hat, seien Folge politisch gewollter Weichenstellungen von 2004. Damals sei festgelegt worden, dass alle Ausschreibungen von Maßnahmen bundesweit einheitlich sein sollten. Das sei bei sozialen Dienstleistungen jedoch der falsche Weg. Der Grund: Auftraggeber erteilten dem günstigsten Anbieter den Zuschlag. „Prekäre Arbeitsbedingungen, ein Verdienst hochqualifizierter pädagogischer Arbeit auf Hartz-IV-Niveau, ruinöser Wettbewerb und Überlebenskampf der Träger sowie ein schleichender Qualitätsverfall sind die Konsequenz dieser politischen Fehlentscheidung“, unterstrich der GEW-Experte.

Info: Die GEW hatte die Expertise „Vorschläge zu Qualitätskriterien als Kernbestandteil der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen“ bei dem renommierten Arbeitsmarkt- und Bildungsforscher Prof. Stefan Sell in Auftrag gegeben. Sie ist heute als Broschüre gemeinsam von den Gewerkschaften DGB, GEW und ver.di veröffentlicht worden. Zu dem Gutachten haben die Gewerkschaften ihre Schlussfolgerungen formuliert.«

Das Gutachten im Original als PDF-Datei:

Sell, S. (2015): Qualitätskriterien als Kernbestandteil der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen auf der Grundlage der reformierten EU-Vergaberichtlinie 2014/24/EU für öffentliche Aufträge (Vergaberichtlinie) und ihrer anstehenden Umsetzung in nationales Recht in Deutschland. Frankfurt: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Aber wie sieht der aktuelle Stand des Gesetzgebungsverfahrens aus und die Chancen auf substanzielle Verbesserungen? Tendenziell nicht gut, um das vorsichtig auszudrücken – und auch ein Grund, warum die Gewerkschaften jetzt deutlich Position beziehen.

»Eine neue EU-Richtlinie bietet der Bundesregierung die Möglichkeit, das Vergabeverfahren bei sozialen Dienstleistungen wie arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen maßgeblich zu verbessern. Doch statt diese Chance zu nutzen, soll im Wesentlichen alles beim Alten bleiben. Auf eine kleine Anfrage der Linken zu den Hintergründen antwortet das zuständige Wirtschaftsministerium ausweichend«, berichtet O-Ton Arbeitsmarkt in dem Artikel Soziale Dienstleistungen: Vergibt Bundesregierung Chance auf Verbesserung des Vergaberechts?

»Keine Transparenz der Preise, keine durchgängige Berücksichtigung von Qualitätskriterien, keine Relevanz von Integrationsfortschritten bei der Vergabe von Arbeitsmarktdienstleistungen. Das sind die wichtigsten Antworten, die die Fraktion der Linken im Bundestag auf ihre kleine Anfrage zur Vergaberechtsreform anlässlich einer neuen EU-Richtlinie erhalten hat.«

Hinsichtlich der Antworten aus dem Bundeswirtschaftsministerium auf die Anfrage werden in dem Artikel drei zentrale Punkte herausgearbeitet:

1. Qualitätskriterien ja, aber nur, wie und wenn die BA will»Der Einkäufer, in den allermeisten Fällen die Bundesagentur für Arbeit, kann in jedem einzelnen Fall Qualitätskriterien entwickeln, berücksichtigen und stärker gewichten, muss aber nicht. Ausweichend verweist das Wirtschaftsministerium in diesem Zusammenhang auf die noch zu erlassende Vergabeverordnung, in der Qualitätskriterien weiter konkretisiert werden sollen. Zu erwarten ist daher, dass die Durchführungsqualität, zum Beispiel die Qualität des Personals, das Betreuungskonzept, die Bezahlung der Beschäftigten oder auch die Zufriedenheit der Teilnehmer keine Berücksichtigung finden wird.«

2. Weiterhin Fixierung auf Vermittlung in Arbeit, Integrationsfortschritte bleiben unberücksichtigt»Fortschritte auf dem Weg hin zu einer Integration in Arbeit sind laut Wirtschaftsministerium nicht messbar und können daher nicht als objektive Vergabekriterien herangezogen werden. So scheinen die Integration in den Arbeitsmarkt und eine geringe Abbrecherquote alleinige Kriterien für den Erfolg einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme zu bleiben, auch wenn diese sich an besonders arbeitsmarktferne Menschen richtet, bei denen der erste Arbeitsmarkt nur ein Fernziel sein kann.

„Leider versteht die BA aber unter Integration auch aufstockende Arbeitsverhältnisse, kürzeste Arbeitsverhältnisse, Minijobs mit Verbleib im Leistungsbezug und ähnliche prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Notwendigkeit mit niedrigschwelligen Maßnahmen eine Vielzahl von Langzeitarbeitslosen strukturiert an den Arbeitsmarkt heranzuführen, Teilerfolge zu verschaffen und Alltagstauglichkeit herzustellen gehört nicht zu den messbaren Zielen der BA.“, kritisiert die Linke die Haltung der Bundesregierung.«

3. Keine Transparenz der Angebotspreise durch den Einkäufer Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur veröffentlicht weder die von ihr im Vorfeld der Ausschreibung geschätzten Preise für die entsprechende Dienstleistung, noch einen potentiellen Preiskorridor. Das wäre jedoch sinnvoll, um Angebotsdumping zu vermeiden und Billiganbieter auszuschließen, die mit extrem niedrig kalkulierten Angeboten qualitativ hochwertige Bieter ausstechen. Die Bundesregierung sieht jedoch keine Notwendigkeit das zu ändern, heißt es von Seiten des Wirtschaftsministeriums, denn die Träger sollen ihre Preisgestaltung nicht taktisch an diesen Werten ausrichten.

Ich werde mit dieser ersten Bewertung in dem O-Ton Arbeitsmarkt-Artikel zitiert: „In der zusammenfassenden Betrachtung der Antwort der Bundesregierung muss man zu dem Ergebnis kommen, dass möglicherweise eine historische Chance, die durch die EU-Richtlinie eröffnet wird, nämlich die Besonderheiten der sozialen und damit der Arbeitsmarktdienstleistungen in einem eigenen Vergabesystem besser als in der Vergangenheit abzubilden, nicht genutzt wird. Es scheint, dass man die Freiheitsgrade, die Brüssel hier den Nationalstaaten eröffnet hat, verstreichen lässt und letztendlich auf dem Stand des bisherigen Vergabesystems mit geringfügigen Veränderungen stehen bleibt.“

Es bleibt zu hoffen, dass die Realität meine Einschätzung widerlegt.

Foto: © Arnfried Gläser