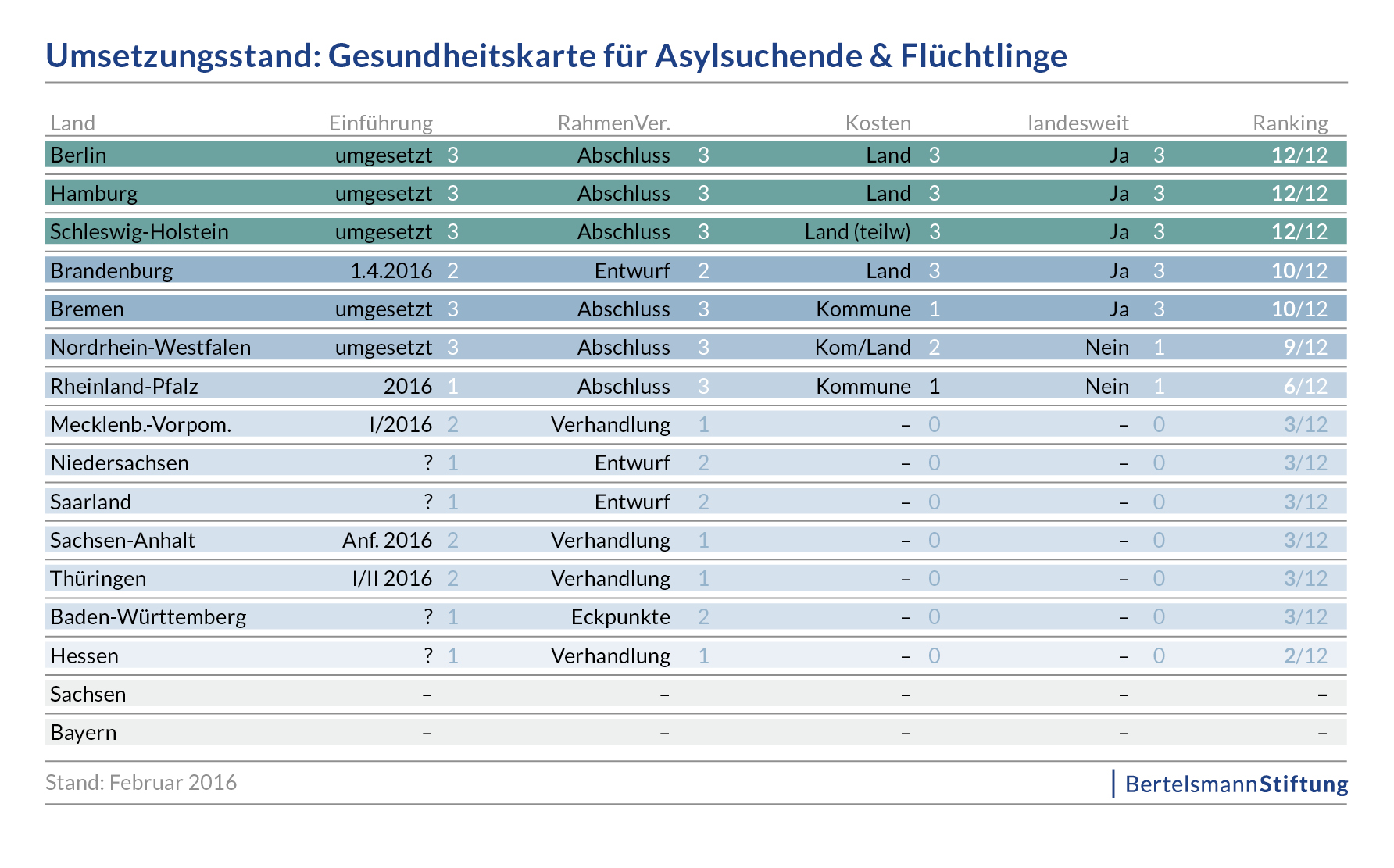

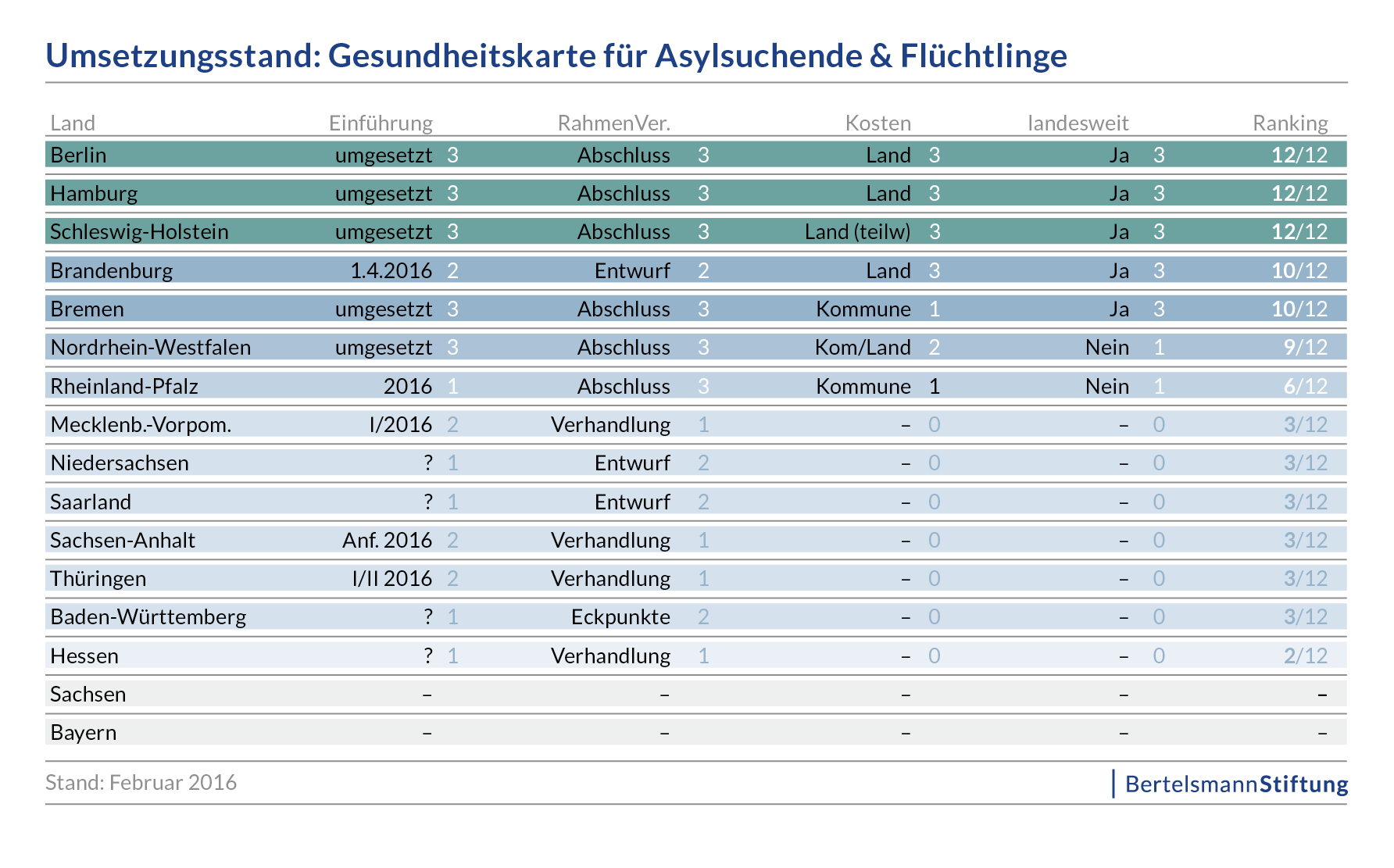

Bei welchem Asylpaket sind wir eigentlich mittlerweile angekommen? Auf alle Fälle gab es das Paket I, dessen asylrechtlichen Änderungen seit dem 23.10.2015 in Kraft sind. Mit dem Asylpaket I wurde Ende 2015 die Möglichkeit eröffnet, für Asylsuchende eine Gesundheitskarte mit eingeschränktem Leistungsanspruch einzuführen. Die Verantwortung für die Umsetzung wurde in die Hände der Bundesländer gelegt – man ahnt schon, was jetzt kommen muss. Flickenteppich bei Gesundheitsversorgung von Asylsuchenden – so hat die Bertelsmann-Stiftung eine Bestandsaufnahme der Umsetzung des Ansatzes überschrieben. Bis Ende Februar 2016 wurde die Gesundheitskarte für Asylsuchende in Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen eingeführt (in NRW allerdings nicht flächendeckend im Land, bislang haben lediglich 20 Kommunen ihre Beteiligung zugesagt). Brandenburg plant die landesweite Implementierung zum 1. April 2016. In den beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg gibt es die Gesundheitskarte schon seit einigen Jahren.

Entstanden ist eine unübersichtliche Landschaft hinsichtlich der Art und Weise, wie die gesundheitliche Versorgung der Asylsuchenden organisiert wird.

Die Erfahrungen in Bremen und Hamburg mit der Gesundheitskarte für Asylbewerber sind nach offiziellen Verlautbarungen positiv. Verwaltungskosten wurden eingespart. Sozial- und Gesundheitsämter seien entlastet worden. Das hat sicher auch die Empfehlung aus Fachkreisen beeinflusst, diesen Ansatz bundesweit einzuführen, so auch die Forderung einer Expertenkommission der Robert Bosch Stiftung (vgl. Themendossier Zugang zu Gesundheitsleistungen und Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge und Asylbewerber). Allerdings handelt es sich bei den beiden Erfolgsmodellen nicht ohne Grund um zwei Stadtstaaten und nicht um Flächenländer, denn in den Stadtstaaten fällt die kommunale und die Landesebene zusammen. Das ist bei den Flächenländern nicht der Fall und hier schlägt jetzt wieder das föderale Finanzierungsdurcheinander zu, das wir auch aus so vielen anderen Bereichen kennen.

Es geht mal wieder um das liebe Geld. Zur Einordnung: Die Kommunen tragen die Kosten für die Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen in den ersten 15 Monaten bzw. bis zu deren Anerkennung. Allerdings dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass das mit dem vergleichbar ist, was „normale“Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung bekommen. Asylbewerber sind über die Sozialhilfeverwaltung krankenversichert. Vor einem Arztbesuch müssen sie sich vielerorts beim Sozialamt einen Krankenschein abholen. Die Kosten werden nur bei eindeutigen Notversorgungen geleistet.

»Der Krankenschein wird durch das Sozialamt mit Anmerkungen für die ÄrztInnen versehen, dabei werden mitunter äußerst restriktive Auslegungen von § 4 AsylblG abgedruckt. Viele ÄrztInnen zeigen sich in der Praxis angesichts der Gesetzeslage überfordert und verweigern manchmal selbst die Notversorgung oder entscheiden sich bei Zahnschmerzen zur Ziehung des Zahns statt zu einer kostenintensiveren Wurzelbehandlung«, so eine kritische Darstellung von ProAsyl.

Die Begrenzung auf eine Notversorgung ist gesundheitspolitisch problematisch, denn sie führt unter anderem dazu, dass präventive Impfungen wie gegen Tuberkulose oft erst nach Monaten durchgeführt würden – in Gemeinschaftsunterkünften steige so die Ansteckungsgefahr.

Auch die Gesundheitskarte beinhaltet einen eingeschränktem Leistungsanspruch. Flüchtlinge haben bis zu ihrer Anerkennung nur ein Anrecht auf Versorgung im Notfall. Vorsorgeuntersuchungen können nur Schwangere erhalten.

Ursache für die schleppende Einführung ist vor allem der Streit um die Finanzierung. Für die Kosten der Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern müssen die Kommunen aufkommen. Wie bereits erwähnt, eröffnete das Asylpaket I zwar die Möglichkeit, die Gesundheitskarte einzuführen, die Umsetzung wurde aber den Bundesländern übertragen – und der Bund übernahm auch keine Finanzverantwortung. »Der Bund hat es abgelehnt, die Gesundheitskosten für Flüchtlinge komplett zu übernehmen, und auch die Länder belassen die Kosten in der Regel bei den Kommunen«, kann man dem Artikel Gesundheitskarte für Flüchtlinge kommt kaum voran entnehmen.

»Die meisten Länder arbeiten noch an der Umsetzung. Dazu stehen die Länder in Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen, um die Kostenaufteilung und den Leistungsrahmen der medizinischen Versorgung der Asylsuchenden zu definieren. Die im Gesetz auf Bundesebene vorgesehene Rahmenvereinbarung zwischen dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und den kommunalen Spitzenverbänden wird ebenfalls noch verhandelt«, so die Bertelsmann-Stiftung.

Da der Bund sich einer Finanzierung verweigert, bleibt die Zuständigkeit bei den Kommunen und die Bundesländer haben sicher kein Interesse, durch eine Übernahme der Kosten die Kommunen zu entlasten. Die Kommunen hingegen stehen vor der Situation, dass ihnen einerseits Kostenersparnisse in ihren Verwaltungen in Aussicht gestellt werden, weil die Betroffenen nicht mehr wegen jeder Einzelleistung im Amt vorstellig werden müssen. Aber das kostet natürlich, denn die Krankenkassen lassen sich das natürlich vergüten, wenn sie das für die Kommunen abwickeln. Eine Richtgröße in diesem Kontext sind (mindestens) zehn Euro Verwaltungsgebühr oder deren Ausgestaltung als prozentualer Abzug, z.B. 8 Prozent.

Im Saarland will die Regierung die Karte ermöglichen, „aber sämtliche Landkreise weigern sich, sie einzuführen“, heißt es. Und in Rheinland-Pfalz ist man schon weiter (das Gesundheitsministerium des Landes hatte Mitte Januar mit den gesetzlichen Krankenkassen eine Rahmenvereinbarung zur Einführung einer Gesundheitskarte abgeschlossen), aber auch hier verweigert sich die kommunale Ebene: »Der Plan der rot-grünen Landesregierung für eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge ist offenbar gescheitert. Nach SWR-Recherchen hat bis jetzt keine einzige Kommune die Karte eingeführt. Der Grund sind die hohen Verwaltungskosten«, heißt es in dem Artikel Wohl keine Gesundheitskarte für Flüchtlinge des SWR.

Dabei geht es ja nicht nur um die Gesundheitskarte (und damit verbunden die Abwicklung über die Krankenkassen), sondern es sollte auch darum gehen, was da drin steckt. Die Kommission der Robert Bosch Stiftung hat für eine bundeseinheitliche Grundversorgung der Flüchtlinge plädiert. Das würde dann aber auch ein Bundesfinanzierung konsequenterweise zur Folge haben, was eine erhebliche Entlastung der Kommunen zur Folge hätte.

Darüber hinaus haben Sozialverbände zudem wiederholt gefordert, auch Asylsuchenden das Leistungsspektrum regulär Krankenversicherter zu eröffnen. Das wurde von der Politik bislang mehrheitlich abgelehnt, wobei schnell klar wird, dass es hier nicht nur um die Abwehr höherer Ausgaben geht, die mit einem solchen Vorschlag verbunden wären, sondern wie bei so vielen anderen Fragen hat das eine normative Dimension:

»So erklärten Bayern und Sachsen, keine Gesundheitskarte einzuführen, auch weil sie darin einen Anreiz für die Flucht nach Deutschland sehen.«

Hier geht es also wieder um die abschreckende Wirkung einer möglichst restriktiven Ausgestaltung der Leistungen, ein Gedanke, der für das deutsche Asylrecht seit langem prägend war. Aber ob Menschen über das Mittelmeer kommen, weil es in Deutschland die Gesundheitskarte gibt, nun ja.