Was sind das wieder für Schlagzeilen in den letzten Tagen eines unruhig-beunruhigenden Jahres 2014: Top-Ökonom warnt vor Kollaps der Rentenkassen oder „Migration ist ein Verlustgeschäft“ oder wie wäre es mit dieser hier: „Um unseren Lebensstandard zu halten, bräuchten wir 32 Millionen Migranten“. Auslöser dieses medialen Rauschens ist Hans-Werner Sinn, der umtriebige Chef des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in München, Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Direktor des Center for Economic Studies (CES) und Geschäftsführer der CESifo GmbH. Er hat ein exzellentes Gespür für Themen, die man mit provokativen Aussagen befeuern kann, weil sie gerade im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Auf dem Höhepunkt der „Euro-Krise“ waren es Währungsfragen und in diesen Tagen rund um Pegida und die Gegenaktionen nimmt er sich wieder einmal der demografischen Entwicklung und der Zuwanderung nach Deutschland an. Und immer arbeitet er gerne mit apokalyptisch daherkommenden Einordnungen, sicher auch im Wissen um die risikoaverse Grundstruktur vieler Menschen in Deutschland und zielsicher angst- und voruteilsbesetzte Themen wie die zu uns kommenden Menschen und die mittlerweile ausgeprägte Verunsicherung hinsichtlich der Alterssicherung aufgreifend. Aber schauen wir uns in einem ersten Schritt seine Argumentation genauer an.

In einem Interview entfaltet Hans-Werner Sinn seinen Gedankengang, der ihn dazu treibt, den Kollaps der Rentenkasse in den Raum zu stellen:

»Die Babyboomer, die dieses Land im Moment antreiben, sind 1964/65 geboren. In zehn Jahren sind die 60, dann wollen die ersten mit ihren Zipperlein in die Rente. In 15 Jahren strebt das Gros in den Ruhestand. Und in 20 Jahren sind fast alle drin. Dann werden wir siebeneinhalb Millionen mehr Rentner haben und achteinhalb Millionen weniger Personen im erwerbsfähigen Alter. Um das durch Migration aufzufangen, wären 32 Millionen Menschen nötig. Das kann man sich gar nicht vorstellen.«

Und damit dem Leser auch so richtig der Jahreswechsel vergällt wird, legt er eine Schippe nach auf die Frage, ob „das Rentenproblem“ überhaupt gelöst werden könne:

»Die Rentner werden mit Abstrichen leben müssen und die jungen Leute werden ächzen unter der wachsenden Rentenlast. Wir werden gut ausgebildete Migranten brauchen, die helfen, diese Last zu tragen. Das ist eine Mangelverwaltungsstrategie. Aber eine Lösung in dem Sinne, dass es uns dann so gut geht wie heute, ist nicht vorstellbar.«

Trübe Aussichten, wenn man ihnen den folgt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird es dann etwas wirr, um das mal vorsichtig zu formulieren. »Die Politik müsste … langfristig die Geburtenraten anheben.« Nett gesagt, nur gibt es in der gesamten demografischen Fachliteratur nun wirklich keinen annähernd seriösen Ansatz, wie das bei einer derart komplexen Angelegenheit und vor allem mit was bzw. durch was gelingen kann. Dann springt er auf eine andere Ebene und gibt einen wohlfeilen Ratschlag: »Am wichtigsten ist jetzt, die Leute zum Sparen anzuhalten, aber anders als heute.« Natürlich mit dem Ziel, selbst privat für das Alter vorzusorgen. Das „anders als heute“ bezieht er darauf, dass das Sparkapital nicht mehr in die Finanzierung der Staatsverschuldung fließen soll. Aber wohin dann, denn immerhin leben wir seit Jahren in einer veritablen Niedrig- bis Nullzinsphase? Auch da hat Sinn Ideen, die man ja mal raushauen kann: »Der Einzelne kann in Aktien investieren oder in Realkapital. Er kann seine Wohnung renovieren oder jetzt schon einen Altersheimplatz kaufen. Das sind sinnvolle Sicherungsstrategien.« Und das die Leute länger arbeiten sollen, versteht sich fast schon von selbst, Sinn will durchaus konsequent in seiner Denkwelt jedes Renteneintrittsalter abschaffen. Man ist fast geneigt, die Genialität dieses Vorschlags dahingehend zusammenzufassen, dass man natürlich jedes „Rentenproblem“ dadurch auflösen kann, dass die Leute nur lang genug arbeiten.

Es ist bezeichnend, dass der Ökonom Sinn eine einfache lineare Fortschreibung des bestehenden Systems macht und nicht im Ansatz zur Diskussion stellt, dass es ja auch ganz anders aussehen könnte, wenn man die entsprechenden politischen Weichenstellungen vornehmen würde. Dazu nur ein Beispiel: Warum setzt man den Tatbestand, dass heute die Rentenbeiträge ausschließlich aus der sozialversicherungspflichtigen Arbeit und dann auch noch begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze generiert werden müssen, als gleichsam sakrosankt? Will man vielleicht wesentlich stärker von oben nach unten umverteilenden Renten(finanzierungs)systeme, wie wir sie aus anderen Ländern kennen, vermeiden?

Aber Sinn ist noch nicht am Ende seiner Argumentation. Nachdem er den ersten depressiven Schub durch die Zerstörung jeder vielleicht noch in Resten vorhandenen „Rentenillusion“ ausgelöst hat, setzt er einen drauf und wendet sich auf eine ziemlich problematische Art und Weise dem zweiten Aufregerthema zu: der Zuwanderung. „Migration ist ein Verlustgeschäft“, so ist ein Artikel in der Online-Ausgabe der FAZ überschrieben, in dem über einen längeren Gastbeitrag von Hans-Werner Sinn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zusammenfassend berichtet wird. „So wie die Migration derzeit läuft, läuft sie falsch“, schreibt Sinn in dem Gastbeitrag. Der Sozialstaat wirke wie ein Magnet auf unqualifizierte Migranten. »Das führe dazu, dass die bisherige Migration eine große Belastung der Staats- und Sozialkassen sei. In der Nettobilanz verursache sie dem deutschen Staat mehr Kosten durch Sozialleistungen und andere Ausgaben als sie Einnahmen durch Steuern und Sozialbeiträge bringe.« Und als ordentlicher Ökonom muss man so etwas immer auch in Geldbeträgen ausdrücken. Hiers erfahren wir:

»Nach einer neuen Berechnung des Ifo-Instituts kommt Sinn auf eine „fiskalische Nettobilanz je Migrant von minus 1.800 Euro im Jahr“. So viel koste ein Migrant im Durchschnitt mehr, als er einbringe. Dies errechneten Wissenschaftler des Ifo-Instituts auf Basis einer aktuellen Bertelsmann-Studie, welche sie aber um nicht berücksichtigte Ausgaben ergänzten.«

Jetzt wird es Zeit, einen Blick in den Original-Beitrag des Professors aus München zu werfen, der unter dem Titel Ökonomische Effekte der Migration in der Print-Ausgabe der FAZ am 29.12.2014 veröffentlicht worden ist. Dass hier etwas ausführlicher aus dem Beitrag zitiert werden soll, liegt auch an der Tatsache, dass man dann erkennen kann, auf welche Art und Weise Sinn ein gefährliches Spiel mit scheinbar zufällig oder zum Zwecke der Auflockerung des Textes eingestreuten Begriffen spielt, die anknüpfen an viele Erfahrungen, vor allem aber Ängste und Vorurteile der Menschen, die derzeit als Pegida- und sonstige Demonstranten für Unruhe nicht nur in der etablierten Politik sorgen.

Die mehr als ambivalente Verwendung von Begriffen fängt schon mit dem ersten Satz des Sinn’schen Beitrags an:

„Deutschland erlebt derzeit den Migrationssturm, den ich im März 2011 in dieser Zeitung vorausgesagt habe.“

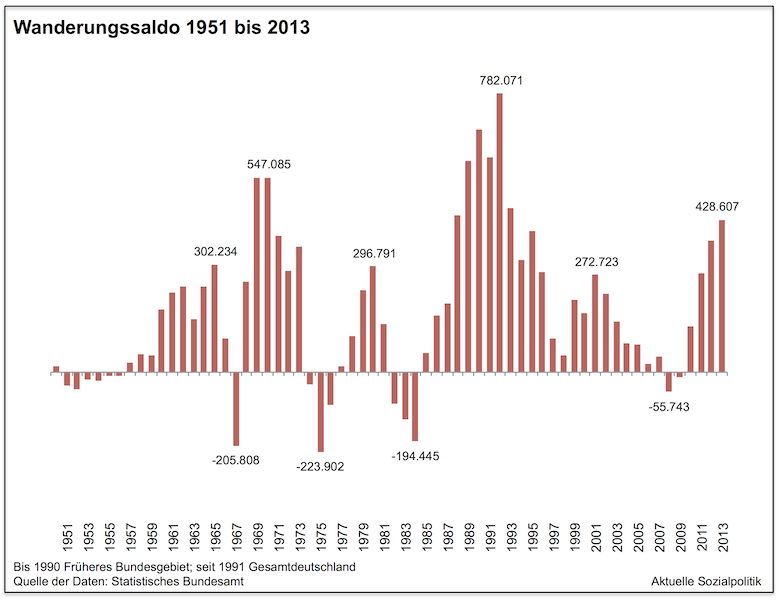

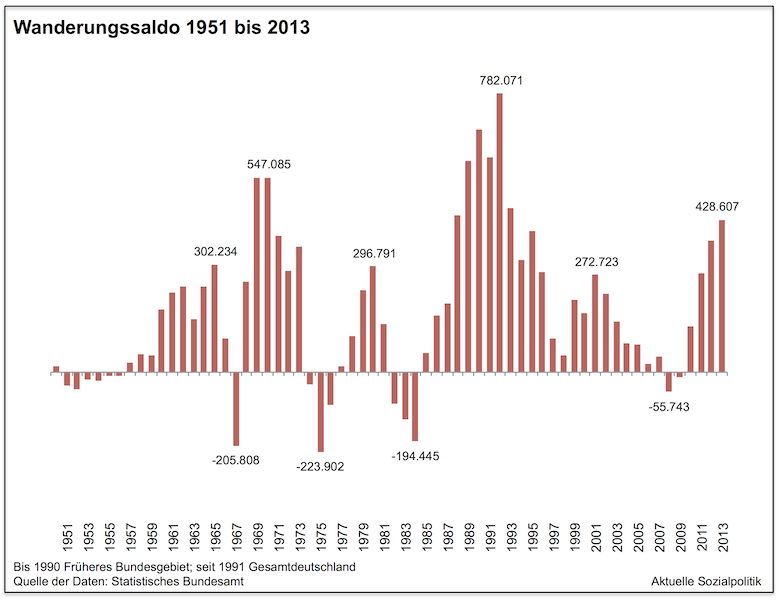

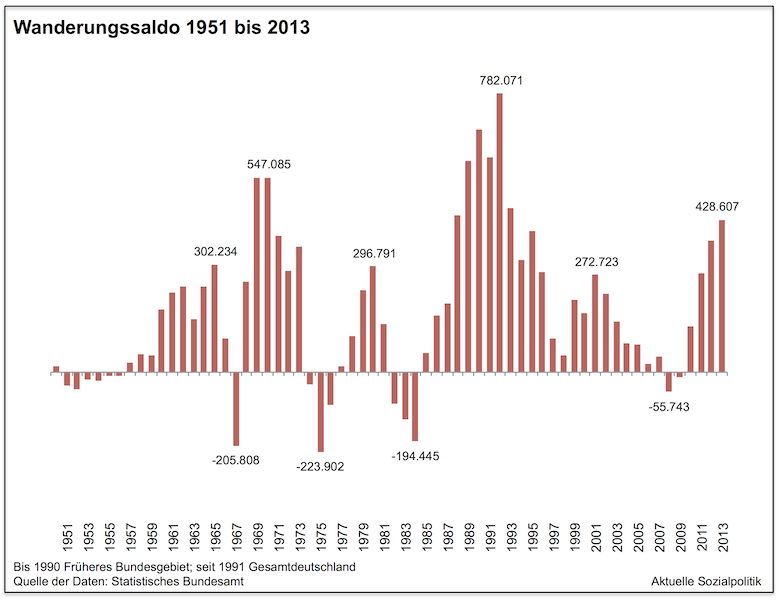

Er meint seinen Artikel „Die kommende Immigrationswelle“ aus der FAZ vom 14.03.2011. Aber „Migrationssturm“? Da fühlen sich so manche sicher bestätigt, dass Deutschland „überrannt“ wird von Zuwanderern. Vor diesem Hintergrund lohnt ein nüchterner Blick auf die Daten. Die Abbildung zeigt den Wanderungssaldo in einer langen Zeitreihe von 1951 bis 2013. Natürlich erkennt man den Anstieg am aktuellen Rand und auch im nunmehr auslaufenden Jahr 2014 wird der Überschuss bei über 400.000 Menschen liegen. Aber die Zeitreihe verdeutlicht auch, dass Deutschland in der Vergangenheit schon ganz andere Zuwanderungsphasen gesehen hat und die aktuelle Entwicklung rechtfertigt keineswegs die Verwendung des ängsteschürenden Begriffs „Migrationssturm“. Außerdem suggerieren diese Zahlen eine statische Interpretation dergestalt, dass die dann auch alle hier bleiben. Das aber muss keineswegs so sein und es ist bei einem nicht unerheblichen Teil der Zuwanderer auch nicht so, denn viele bleiben nur eine begrenzte Zeit hier und wandern dann wieder zurück. Solche Differenzierungen sind nicht die Sache des Herrn Sinn, aber zumindest einen Hinweis hätte man erwarten dürfen von jemanden, der für sich in Anspruch nimmt, „wissenschaftlich“ zu argumentieren.

Sinn fährt fort mit dem Hinweis, dass Deutschland „nicht gerade die am besten ausgebildeten Immigranten“ anzieht. Zu den EU-Migranten kämen zunehmend Asylbewerber, dieses Jahr etwa 170.000. Und dann wieder so ein Hinweis: »Die Bereitschaft der Bevölkerung zur Aufnahme solcher Massen ist begrenzt, wie Pegida und andere Protestbewegungen zeigen.« Man muss auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr mit geschätzt 170.000 Asylbewerbern das Niveau wieder erreichen, das wir noch Mitte der 1990er Jahre hatten, seitdem war die Zahl der Asylbewerber bis 2009 kontinuierlich und erheblich gesunken, auf teilweise nur noch 30.000 pro Jahr. Und dass es vor allem in den vergangenen beiden Jahren einen starken Anstieg gegeben hat, kann und darf angesichts der weltpolitischen Verwerfungen – Beispiel Syrien oder „failed states“ wie Libyen in Nordafrika nicht verwundern.

Kaum hat Sinn auf die angeblich begrenzte Bereitschaft der Menschen in Deutschland hingewiesen, schiebt er nach: »Doch hat Deutschland gar keine andere Wahl, als immer mehr Migranten hereinzulassen, wenn es den eigenen Bevölkerungsschwund auch nur halbwegs ausgleichen will.« Doch er sieht gar keine realistische Möglichkeit, das tatsächlich so viele kommen, wie rechnerisch nötig wären, um den Generationenvertrag zu erfüllen, der im umlagefinanzierten Rentensystem angelegt ist. Damit sind wir angekommen im rentenpolitischen Kernbereich seiner Argumentation. Und die geht so:

»Selbst wenn man eine Nettoeinwanderung von circa 200 000 jährlich zulässt, wird Deutschland schon in zwei Jahrzehnten, also 2035, wenn der Berg der Babyboomer in Rente ist, circa 7,5 Millionen mehr Rentner (über 65 Jahre) haben als heute, während die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) um circa 8,5 Millionen Personen kleiner sein wird. Wollte man die Relation von Alten und Jungen und damit zugleich das relative Rentenniveau und die Beitragssätze zur Rentenversicherung auf dem heutigen Niveau stabilisieren, würden insgesamt 32 Millionen junge Zuwanderer benötigt, die meisten davon wohl aus außereuropäischen Gebieten. Es ist schwer vorstellbar, dass die deutsche Gesellschaft die dafür nötige Assimilationskraft und Toleranz aufbringt.«

Es ist immer wieder interessant, wie man die Zahlen sehr selektiv verwendet, um die eigene Argumentation zu stützen. Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass Sinn an dieser Stelle das Renteneintrittsalter von 65 Jahren bis weit in die Zukunft über das Jahr 2035 hinaus fortschreibt – dabei sollte er doch wissen, dass die Anhebung auf (vorerst) 67 Jahre schon lange beschlossen ist und bereits schrittweise stattfindet, denn die „Rente mit 63“ gilt nur für wenige Jahrgänge und nur für einen Teil der älteren Arbeitnehmer, sie ändert nichts an der Verlängerung der Lebensarbeitszeit für die meisten, vor allem aber gerade für die Babyboomer-Generation, die er als Problem adressiert. Und von einem Ökonomen sollte man schon wenigstens ein Wort erwarten dürfen, dass die Frage des Sicherungsniveaus der Rentenversicherung doch nicht nur von der reinen Zahl der Köpfe abhängt, sondern ganz maßgeblich auch von der Produktivitätsentwicklung in der Volkswirtschaft, mithin der Wertschöpfung, aus der ganz grundsätzlich gesehen immer das laufende Versorgungsniveau der Rentner finanziert werden kann und muss. Er spart zum einen die Verteilungsfrage komplett aus, zum anderen aber auch die bereits angedeutete Frage einer anderen, hinsichtlich der Traglast wesentlich erweiterten Fassung der Alterssicherung im Sinne einer Ausweitung der Beitragszahlergemeinschaft.

An dieser Stelle gibt es übrigens eine interessante Parallele zur Argumentation des streitbaren Sozialrichters Jürgen Borchert, zugleich aber auch einen zentralen Unterschied. In dem Artikel „Ja, es stimmt: Ich bin zornig“, der über ein Interview der Süddeutschen Zeitung mit ihm berichtet, wird Borchert mit diesen Ausführungen wiedergegeben:

»Im Jahr 2030 sieht der Jurist eine sozialpolitische Katastrophe auf das Land zukommen. Seine Berechnungen: Die geburtenstarken Jahrgänge von 1965 gehen in den Ruhestand. Das dürften um die 1,1 Millionen neue Rentner pro Jahrgang sein. Dem stehen die Geburten der Jahrgänge 2008 bis 2012 gegenüber – das sind jeweils 650 000. Von diesen 650 000 gehen die Qualifiziertesten, rund 100 000, ins Ausland. Der Anteil der Kinder, die die Schule ohne ausreichende Kenntnisse des Lesens, Schreibens und Rechnens verlassen, liegt bei rund 20 Prozent. Diese fallen für den Arbeitsmarkt aus, müssen mitversorgt werden. Am Ende bleiben pro Jahrgang um die 420 000 junge Leute, die die Rentnerschwemme und alle anderen Soziallasten schultern müssen.«

Auch hier könnte man sich jetzt die teilweise doch sehr willkürlich daherkommenden Annahmen genauer und kritisch anschauen oder darauf hinweisen, dass Borchert jegliche Zuwanderung ausblendet. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zu den Sinn’schen Ausführungen: Jürgen Borchert tritt für eine Bürgerversicherung ein, in der die Menschen entsprechend ihrer Kinderzahl weniger oder mehr einzahlen. Und Bürgerversicherung meint er durchaus in dem Sinne, dass alle einzahlen (müssen) und auch die Beitragsbemessungsgrundlage erheblich erweitert werden muss. Konkret geht es ihm um die so genannte „Bürgerfairsicherung“. Sie soll alle heutigen Sozialabgaben durch eine zweckgebundene Steuer ersetzen, die auf sämtliche Einkommensarten fällig wird. Von dieser Steuer soll es einen nach Kindern gestaffelten Freibetrag geben, der Familien, über die durch die breitere Basis zu erwartenden Entlastungen für Normal- und Geringverdiener hinaus, besser stellt. Das kann man in seinem 2013 erschienenen Buch „Sozialstaatsdämmerung“ nachlesen.

Im weiteren Verlauf seines Beitrags entwickelt Hans-Werner Sinn dann seinen Gedankengang die „Kosten“ der Zuwanderung betreffend, die zu den aktuellen Diskussionen geführt hat. Er provoziert mit der These „Migration ist ein Verlustgeschäft“, so die Überschrift eines Artikels in der Online-Ausgabe der FAZ. Dabei geht er explizit auf eine neuere Studie des ZEW im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ein, die im November 2014 veröffentlicht und breit in der Presse rezipiert worden ist (vgl. hierzu die Pressemitteilung der Bertelsmann-Stiftung Sozialstaat profitiert von Zuwanderung. Ausländer haben den Sozialstaat 2012 um 22 Milliarden Euro entlastet sowie die Studie im Original: Holger Bonin: Der Beitrag von Ausländern und künftiger Zuwanderung zum deutschen Staatshaushalt. Gütersloh 2014). Die Bertelsmann-Stiftung hat die Studie tatsächlich in einem sehr positiv daherkommenden Licht zu verkaufen versucht: »Die 6,6 Millionen Menschen ohne deutschen Pass sorgten 2012 für einen Überschuss von insgesamt 22 Milliarden Euro. Jeder Ausländer zahlt demnach pro Jahr durchschnittlich 3.300 Euro mehr Steuern und Sozialabgaben als er an staatlichen Leistungen erhält. Das Plus pro Kopf ist in den vergangenen zehn Jahren um über die Hälfte gestiegen.« Das hört sich nicht nach einem „Verlustgeschäft“ an, ganz im Gegenteil. Und was sagt Sinn?

»Nach einer neuen Berechnung des Ifo-Instituts kommt Sinn auf eine „fiskalische Nettobilanz je Migrant von minus 1.800 Euro im Jahr“. So viel koste ein Migrant im Durchschnitt mehr, als er einbringe. Dies errechneten Wissenschaftler des Ifo-Instituts auf Basis einer aktuellen Bertelsmann-Studie, welche sie aber um nicht berücksichtigte Ausgaben ergänzten.«

Allerdings gibt es auch in der ZEW-Studie differenzierte Ausführungen. So schreibt Bonin (2014: 53): »Angesichts dieser positiven Resultate sollte nicht übersehen werden, dass dem Fiskus per Saldo erhebliche Einnahmen entgehen, weil die bei uns lebenden Ausländer infolge niedrigerer Einkom- men und Vermögen im Mittel derzeit eine deutlich schlechtere Zahlungsposition einnehmen als Deutsche.« Er macht das deutlich an den in Deutschland neu geborenen Ausländerkindern:

»Verhielten sich diese vollständig wie ihre Eltern, würden sie, wie eine unter Status-quo-Bedingungen erstellte Generationenbilanz zeigt, zu einer Belastung für den Sozialstaat. Im Mittel nähme ein 2012 geborenes Ausländerkind über den gesamten Lebensverlauf gerechnet im Barwert 44.100 Euro mehr an Sozialleistungen in Anspruch, als es in Form von Steuern und Beiträgen an den Staat zahlen würde … Damit es nicht zu einer solchen Belastung der öffentlichen Kassen kommt, müssen sich mindestens 30 Prozent der Ausländerkinder über ihren weiteren Lebensverlauf so verhalten wie Deutsche, wenn die übrigen 70 Prozent sich genauso verhalten wie ihre Eltern. In dieser Konstellation erreicht die individuelle Steuer-Transfer-Bilanz über den Lebensverlauf im Durchschnitt mit 2.400 Euro einen eben positiven Barwert. Die nachwachsenden Ausländergenerationen würden den Sozialstaat also weder substanziell belasten noch substanziell entlasten.« (S. 54)

Und dann finden wir bereits bei Bonin (2014) den Rechen-Ansatz, der jetzt wieder von Sinn aufgegriffen wurde: »Stellt man den Ausländern gemäß ihrem Bevölkerungsanteil einen Anteil an den allgemeinen Staatsausgaben – Verteidigung, Straßenbau etc. – in Rechnung, gerät ihre fiskalische Bilanz ins Defizit«, schreibt Bonin in seiner Studie (S. 56). Und weiter: »Pro Kopf beträgt dieses implizite Finanzierungsdefizit 79.100 Euro je Ausländer. Auch bei den Deutschen ergibt sich bei dieser umfassend vorausschauenden Rechnung ein solcher Fehlbetrag. Mit 3.100 Euro pro Kopf der deutschen Wohnbevölkerung fällt er wegen der besseren Steuer-Transfer- Bilanz dieses Bevölkerungsteils allerdings markant niedriger aus.« (S. 56). Wie kommt es dann aber zu dem Unterschied zwischen der frohen Botschaft, die noch die Bertelsmann-Stiftung in ihrer Auslegung der Studie unter das Volk zu bringen versucht, und dem „impliziten Finanzierungsdefizit“? Jeder Ausländer zahle pro Jahr durchschnittlich 3.300 Euro mehr Steuern und Sozialabgaben, als er an staatlichen Leistungen erhalte, so lautet ja ein Befund der Studie. In dieser Zahl sind die allgemeinen Staatsausgaben allerdings nicht enthalten, sondern nur Zahlungen, die sich individuellen Personen zuordnen lassen. Die hohen negativen Werte kommen dadurch zustande, dass man die allgemeinen Staatsausgaben pro Kopf der Bevölkerung, also anteilig umlegt.

Genau nach dieser Logik rechnet auch Sinn und kommt zu einer „negativen Netto-Bilanz“. Was er damit bezweckt wird erkennbar, wenn man sich den folgenden Passus aus seinem FAZ-Beitrag anschaut:

»Angesichts dieser Verhältnisse sollte nun endlich eine ideologiefreie und nicht vom Streben nach politischer Korrektheit getriebene Debatte über die Migrationspolitik beginnen. So wie die Migration derzeit läuft, läuft sie falsch, weil die Struktur der Migranten durch die künstlichen Anreize des Sozialstaates verzerrt wird. Grundsätzlich gibt es nur drei Möglichkeiten, die Fehler zu korrigieren: Erstens kann man die Freizügigkeit einschränken, zweitens kann man das Prinzip der Inklusion, des Zugangs der Zuwanderer zu den Leistungen des Sozialstaats, einschränken, und drittens kann man den Sozialstaat abbauen. Da man die dritte Option aus vielerlei Gründen nicht wünschen kann und bei der ersten Option das Recht auf freie Wanderung in der EU verletzt, kommt nur die mittlere in Frage.«

Sinn will als den Cameron in Deutschland machen. Davon abgesehen – stimmt denn der ganze Ansatz überhaupt? Jeder, der ein wenig betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse über Kostenstellen hat, wird skeptisch werden müssen bei dem Versuch, die einzelnen Menschen zu solchen innerhalb des – ich verwende den altertümlich daherkommenden Begriff hier ganz bewusst – Gemeinwesens zu machen. Denn jeder Betriebswirt weiß, dass die Zuordnung von „Gemeinkosten“ zu den einzelnen Kostenstellen ein schwieriges Unterfangen ist und nicht selten sehr willkürliche und dann auch die Kostenstruktur verzerrende Verteilungen vorgenommen werden.

Und man muss sich klar machen, was sowohl Bonin wie nun auch Sinn letztendlich tun: Die Staatsausgaben insgesamt werden pro Kopf verteilt – das aber ist nun keineswegs zwingend, man denke hier nur an die Tatsache, dass man im Steuerrecht beispielsweise bei der Einkommenssteuer einen progressiven Belastungsverlauf kennt, die zu schulternden Belastungen also aus systematischen Gründen je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit unterschiedlich verteilt werden auf die einzelnen zu besteuernden Subjekte – wir haben gerade und aus gutem Grund keine Kopfsteuer. Oder ein anderes Beispiel: Die Staatsausgaben – und damit auch die Ausgaben für Hochschulen – werden pro Kopf auf alle in Deutschland lebende Menschen in gleicher Höhe verteilt. Nun wissen wir aber, dass aufgrund der sozialen Zusammensetzung der Studierenden gerade die Mittel- und Oberschichten besonders von dem gebührenfreien Studium in Deutschland profitieren. Man könnte durchaus plausible Argumente vortragen, dass die Ausgaben des Staates aus inhaltlichen Gründen eben nicht gleich verteilt werden können und dürfen auf alle Bürger.

An der Stelle mit dem „Kostenfaktor“ Ausländer setzt dann auch eine kritische Replik von anderen Ökonomen an: Auch Deutsche kosten mehr, als sie dem Staat bringen, so eine Artikel-Überschrift:

»In der Rechnung aus München werden nicht nur direkt Transfers wie Sozialleistungen und andere direkte Zahlungen an Migranten berücksichtigt, sondern auch allgemeine Ausgaben des Staates wie etwa für Straßenbau, Polizei und Verteidigung. Für ihre Rechnung haben die Wissenschaftler am Ifo berechnet, wie viele dieser allgemeinen Ausgaben auf jeden einzelnen Migranten entfallen … IW-Ökonom Plünnecke gibt allerdings zu bedenken, dass diese Rechnung die Kosten, die Migranten dem Staat verursachen, überbewertet. Viele Ausgaben des Staates würden nicht mit jedem zusätzlichen Einwanderer sofort ansteigen. „Es gibt sehr sehr viele Staatsausgaben, für die nicht entscheidend ist, ob hierzulande 81 Millionen oder 82 Millionen Menschen leben“, sagt Plünnecke … Holger Bonin … weist zudem darauf hin, dass nach dieser Rechenart auch jeder Deutsche dem Staat einen Verlust bringt: „Jeder Einwohner Deutschlands ist in dieser Rechnung eine Belastung“, sagte Bonin.«

Der ganze Ansatz mag vielleicht intellektuell interessant sein und spannende methodische Fragen aufwerfen, wenn man denn an denen überhaupt interessiert wäre, aber ansonsten ist das eine Sackgasse, die allerdings – ob gewollt oder gleichsam als Kollateralschaden sei mal dahingestellt – gerade den Zuwanderungsapokalyptikern selektiv neues Material liefert. Die zynische Ironie ist, dass Hans-Werner Sinn auf der einen Seite das „Verlustgeschäft“ herausstellt und beklagt, auf der anderen Seite immer wieder darauf hinweist, dass wir dringend auf Zuwanderung (natürlich nur in Form „guter“ Zuwanderer) angewiesen seien. Dann lässt er die Leute allein und kann später immer wieder behaupten, er habe doch vor dem einen gewarnt und auf die Forderungen immer hingewiesen. Die Scherben müssen andere aufkehren.

Nachtrag: Zu den Gedankengängen des Herr Sinn und den damit verbundenen Fehlern vgl. jetzt auch den Artikel Der Fehler in Hans-Werner Sinns Migranten-Mathematik von Alexander Demling und Christian Rickens. Auch sie sind hängen geblieben an der Verteilung der Staatsausgaben pro Kopf und die daraus dann abgeleitete „Kostenstelle Migrant“:

»In Sinns Betrachtung hat sich allerdings ein Denkfehler eingeschlichen. Denn statt die Staatsausgaben auf alle Einwohner gleichermaßen umzulegen, müsste man in einer rein ökonomischen Betrachtung eigentlich die sogenannten Grenzkosten pro Migrant heranziehen. Also den Betrag, um den die Staatsausgaben wachsen, wenn ein zusätzlicher Bürger in Deutschland lebt.

Ein Beispiel liefert Sinn selbst: Zwar kostet die Bundeswehr jeden Bürger durchschnittlich 350 Euro im Jahr. Allerdings wird sie ja nicht vergrößert, nur weil mehr Migranten nach Deutschland kommen. Deshalb gibt Sinn neben dem angeblichen Pro-Kopf-Defizit pro Migrant noch ein um die Verteidigung verringertes Defizit an …

Allerdings müsste er genau hier weitermachen. Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten dramatisch schrumpfen. Doch die wenigsten Staatsausgaben schrumpfen proportional mit. Straßen, Polizeireviere oder Stadtbibliotheken verursachen Fixkosten, auch wenn weniger Bürger sie in Anspruch nehmen. Überspitzt gesagt: Wenn ein Migrant hilft, eine ohnehin vorhandene Straße auszulasten, verursacht er kaum zusätzliche Kosten. Erst wenn diese Straße wegen der vielen Migranten vierspurig ausgebaut werden muss, kommt uns die Zuwanderung teuer zu stehen.«

Und weiter:

»Ein erheblicher Teil der öffentlichen Ausgaben fließt zudem in die Zinszahlungen für die aufgelaufenen Staatsschulden. Und genau wie die Verteidigungsausgaben sinken auch die Zinsen auf diese Staatsschuld nicht, wenn die Bevölkerung schrumpft. 69 Milliarden Euro kostete der Schuldendienst den Staat 2012 – pro Kopf 850 Euro, die man auch dann nicht spart, wenn man die Grenzen dichtmacht.«

Und dieser Hinweis darf abschließend nicht fehlen:

»Gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD und die islamfeindliche Pegida-Bewegung stark sind, dürften die Pro-Kopf-Staatsausgaben wegen der schrumpfenden Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten besonders stark steigen. Es sei denn, Schulen werden noch radikaler als bisher geschlossen, Straßen stillgelegt, Polizistenstellen gestrichen. Gerade diese Regionen müssten sich eigentlich besonders intensiv um Zuwanderer bemühen, um die Auslastung ihrer öffentlichen Infrastruktur und damit deren Pro-Kopf-Kosten zumindest konstant zu halten.«