Das Bundessozialgericht (BSG) hat über diese Entscheidung informiert: Kürzung von Asylbewerberleistungen auf das „unabweisbar Gebotene“ verfassungsrechtlich unbedenklich, so ist die Pressemitteilung dazu überschrieben.

Zum Sachverhalt und der Begründung des BSG kann man dem Artikel Ausländer muss bei Abschiebung kooperieren entnehmen:

»Eine Behörde darf einem Ausländer Leistungen kürzen, wenn er nicht bei seiner Abschiebung mitwirkt: Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat am Freitag eine entsprechende Klage eines 49-Jährigen aus Kamerun abgewiesen. Die einschlägige Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sei verfassungsrechtlich unbedenklich, so das Gericht. Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum hindere den Gesetzgeber nicht daran, die Leistungen an eine Mitwirkungspflicht zu knüpfen (Urt. v. 12.05.2017, Az. B7 AY 1/16R).

Streitpunkt war § 1a Abs. 2 Satz 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Dieser sieht die Kürzung der Leistungen auf das „unabweisbar Gebotene“ vor und erfasst damit unter anderem Fälle, in denen ein ausreisepflichtiger Leistungsberechtigter bei der Beschaffung eines Passes als Voraussetzung für seine Abschiebung nicht mitwirkt.

Der Asylantrag des Kameruners war 2004 abgelehnt worden, eine Abschiebung scheiterte allein an seinem fehlenden Pass. Seine Hilfe bei der Beschaffung eines neuen Ausweises verweigerte der 49-Jährige aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, obwohl die Ausländerbehörde ihn 19-mal dazu aufforderte. Sie beschränkte ihre Leistungen deswegen auf das Bereitstellen einer Unterkunft sowie Gutscheine für Kleidung und Essen. Eine Bargeld-Zahlung in Höhe von knapp 130 Euro monatlich strich sie aber. Vor dem Sozialgericht (SG) Cottbus war der Mann gescheitert.«

Zur Begründung hat das BSG ausgeführt:

»Das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum hindere den Gesetzgeber nicht daran, die Leistungen an eine Mitwirkungspflicht zu knüpfen, so die Kasseler Richter. § 1a Abs. 2 Satz 2 AsylbLG knüpfe die Absenkung der Leistungen an ein Verhalten, das der Betreffende jederzeit ändern könne.

Auch dass der Kameruner über Jahre nur abgesenkte Leistungen erhalten hatte, sei verfassungsrechtlich unbedenklich, da er sich sich stets darüber bewusst gewesen sei, wie er die Leistungsabsenkung hätte verhindern beziehungsweise beenden können. Er sei regelmäßig und unter Hinweis auf zumutbare Handlungsmöglichkeiten zur Mitwirkung aufgefordert und auch mehrfach der kamerunischen Botschaft vorgeführt worden.«

Nun werden viele Menschen mit Blick auf den konkreten Sachverhalt des bereits im Jahr 2002 nach Deutschland gekommenen abgelehnten Asylbewerbers und seine Weigerung, durch aktive Beeilung an der Identitätsklärung an seiner dann realisierbaren Abschiebung mitzuwirken, aus dem Bauch heraus Zustimmung äußern – es kann doch nicht angehen, sich wie in diesem Fall jahrelang an der Nase herumführen zu lassen. Das ist durchaus verständlich.

Auf der anderen Seite öffnet sich hier und mit der Entscheidung des BSG ein Strauß an nicht trivialen sozialpolitischen Grundsatzfragen, die auch ganz anderen Bereiche und Menschen betreffen könnten.

In dem Artikel Ausländer muss bei Abschiebung kooperieren wird Matthias Lehnert, Rechtsanwalt bei einer Kanzlei für Aufenthaltsrecht in Berlin, zitiert:

„Die Verfassungsmäßigkeit des § 1a Abs. 2 Satz 2 des Asylbewerberleistungsgesetz ist heiß umstritten. Denn bereits 2012 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Asylbewerbern auch Leistungen zum Erhalt eines menschenwürdigen Existenzminimums zustehen.“

Und weiter:

»Er hofft, dass die BSG-Entscheidung … vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben wird. In Karlsruhe sei eindeutig entschieden worden, dass Asylbewerberleistungen im Wesentlichen nicht von solchen abweichen dürfen, die nach den Sozialgesetzbüchern II und XII gezahlt werden – und zwar bedingungslos. „Dazu gehört auch ein Anteil für die Teilhabe am sozialen Leben. Den Erhalt der vollen Leistung an eine Mitwirkungspflicht zu knüpfen, wie es nun das Bundessozialgericht getan hat, halte ich nicht für gangbar“, sagt Lehnert.«

Er spricht hier die Entscheidung des BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 18. Juli 2012 – 1 BvL 10/10 an. Darin wurde festgestellt, dass die Höhe der Geldleistungen nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes evident unzureichend war, weil sie seit 1993 nicht verändert worden ist. In den Leitsätzen des Urteils aus dem Jahr 2012 finden sich diese Ausführungen:

»Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums … Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als Menschenrecht. Er umfasst sowohl die physische Existenz des Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das Grundrecht steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu.«

Und in der Entscheidung findet man diesen Passus: »Migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen … Die in Art. 1 Abs. 1 GG garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.«

Christian Rath versucht in seinem Kommentar zur BSG-Entscheidung unter der Überschrift Zulässiges Druckmittel eine Differenzierung: »Vermutlich wird das Bundesverfassungsgericht unterscheiden: Es ist unzulässig, das Existenzminimum zu verweigern, wenn dies nur der Abschreckung von anderen dient. Dagegen dürfte die Kürzung als Sanktion im konkreten Fall zulässig sein, wenn der Betroffene sie durch Beachtung seiner gesetzlichen Pflichten jederzeit abwenden kann. Und natürlich macht es auch einen Unterschied, wenn der Betroffene ohne Gefahr in seine Heimat zurückkehren könnte. Die Entscheidung des Bundessozialgerichts ist deshalb im Ergebnis richtig.« Und er schiebt eine politische Einschätzung hinterher: »Der völlige Verzicht auf Abschiebungen ist keine … Alternative. Er mag zwar in einer sehr kleinen Minderheit der Bevölkerung populär sein, würde aber bald dazu führen, dass die Aufnahme von Flüchtlingen ganz in Frage gestellt wird.«

Aber zurück zu der Frage, wo und warum das Urteil ausstrahlen könnte in andere sozialpolitische Bereiche: Das Bundessozialgericht stellt in seiner neuen Entscheidung darauf ab, dass es um eine aus seiner Sicht erreichbare Verhaltensänderung geht, mit der man die Sanktion wieder auflösen kann, also durch Mitwirkung, die bislang verweigert worden ist. In den Worten des BSG: »Die Regelung knüpft die Absenkung der Leistungen an ein Verhalten, das der Betreffende jederzeit ändern kann.«

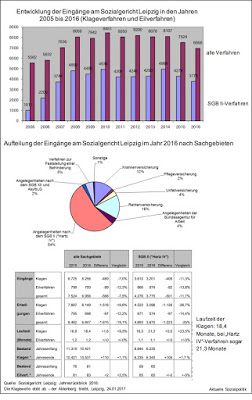

Und an dieser Stelle wird eine verfassungsrechtliche Fragestellung aufgeworfen, die möglicherweise auch ausstrahlen könnte in andere strittige Bereiche aus der Welt der Grundsicherung, beispielsweise das in Karlsruhe anhängige Verfahren gegen die Sanktionen im SGB II. Dies betrifft vor allem die vom BSG herausgestellte Begründung, die „Absenkung der Leistungen an ein Verhalten, das der Betreffende jederzeit ändern könne“, zu knüpfen. Denkbare Analogien zur ausstehenden Entscheidung des BVerfG hinsichtlich der im erneuten Vorlagebeschluss des SG Gotha vom 02.08.2016 zur Verfassungswidrigkeit der Sanktionen im SGB II liegen auf der Hand (vgl. zu diesem Komplex auch den Beitrag Sie lassen nicht locker: Sozialrichter aus Gotha legen dem Bundesverfassungsgericht erneut die Sanktionen im SGB II vor vom 2. August 2016).

Bedenkenswert ist in diesem Kontext die vom BSG hervorgehobene Formulierung: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums hindert den Gesetzgeber nicht, im Rahmen seines Gestaltungsspielraums die uneingeschränkte Gewährung existenzsichernder Leistungen an die Einhaltung gesetzlicher – hier ausländerrechtlicher – Mitwirkungspflichten zu knüpfen.« Auch bei den Sanktionen im SGB II geht es um „Mitwirkungspflichten“, beispielsweise Termine im Jobcenter einzuhalten, bei deren Nichteinhaltung Sanktionen verhängt werden, die – so die vergleichbare Logik des BSG – durch das Verhalten des Leistungsempfängers beeinflusst werden können. Möglicherweise wird das auch im BVerfG-Verfahren eine Rolle spielen.

Nicht, dass das auch zwingend ist, aber man sollte das auf dem Schirm haben.

Man könnte natürlich mit Blick auf die neue Entscheidung des BSG und mit Blick auf das Sanktionsverfahren beim BVerfG auch die Ableitung wagen, dass dann aber zumindest die „Vollsanktionierten“ im SGB II, denen also 100 Prozent gekürzt werden, darauf hoffen dürfen, das ihnen dann auch wenigstens das „unabweisbar Gebotene“ gewährt werden muss. Denn warum sollten die schlechter behandelt werden als ein seit vielen Jahren abgelehnter Asylbewerber? Man sieht, es öffnet sich ein großer Raum der offenen Fragen. Aber es gibt ja die Hoffnung, dass das BVerfG im Laufe dieses Jahres zu einer Entscheidung kommen wird. Dann werden wir weitersehen.

Foto: © Stefan Sell