Dass es für Arbeitnehmer handfeste Vorteile hat, wenn sie in tarifgebundenen Unternehmen arbeiten (können), hat sich mittlerweile herumgesprochen. Mit Blick auf die zurückliegenden Jahren kann man sagen, dass die Löhne in den tarifgebundenen Unternehmen immer stärker angestiegen sind als in den nicht-tarifgebundenen Betrieben. Zudem profitieren sie von den vielen anderen Regelungen, die man in den Tarifverträgen findet.

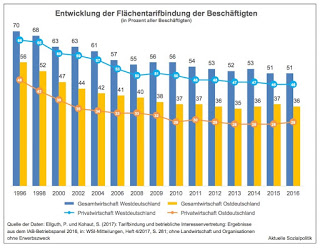

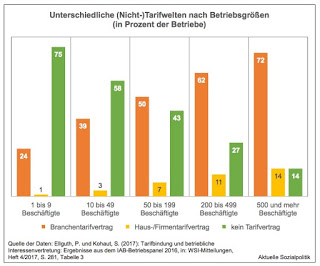

Zugleich ist es aber auch kein Geheimnis, dass die Tarifbindung der Unternehmen und der Beschäftigten seit Jahren auf dem Sinkflug ist. Nicht umsonst diskutiert man gerade in diesen Tagen intensiver über staatliche Regulierung in Form der Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, was allerdings derzeit leichter gefordert als umgesetzt werden kann (vgl. dazu und konkret am Beispiel des Einzelhandels den Beitrag Tarifbindung mit Schwindsucht und die Allgemeinverbindlichkeit als möglicher Rettungsanker, der aber in der Luft hängt vom 9. Mai 2017). Dieser Prozess einer abnehmenden Tarifbindung hat seit Mitte der 1990er Jahre kräftig an Fahrt gewonnen und scheint in der letzten Zeit zumindest zum Stillstand gekommen zu sein. Auf den ersten Blick.

Hier lohnt ein genauerer Blick auf die Daten. Und die werden alljährlich veröffentlicht. Die neuesten Daten finden sich in dem Beitrag Tarifbindung und betriebliche Interessenvertretung: Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2016 von Peter Ellguth und Susanne Kohaut im Heft 4/2017 der WSI-Mitteilungen. Eine kompakte Übersicht zur Tarifbindung der Beschäftigten 2016 hat das IAB veröffentlicht, wo die beiden Wissenschaftler tätig sind.

Die von Ellguth und Kohaut präsentierten Ergebnisse für 2016 basieren auf Angaben von rund 15.300 Betrieben in West- und Ostdeutschland im IAB-Betriebspanel. Aufgrund des Aufbaus der Zufallsstichprobe sind die Ergebnisse repräsentativ für die rund 2,1 Mio. Betriebe mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Insgesamt sind in diesen Betrieben etwa 38,9 Mio. Personen beschäftigt.

Hinsichtlich der Tarifbindung muss man zweierlei unterscheiden – zum einen die der Beschäftigten und die der Betriebe, zum anderen nicht nur die Unterscheidung zwischen Branchen- oder Flächentarifvertrag und den Firmentarifverträgen, sondern zu berücksichtigen wäre auch der Aspekt, dass sich ein Teil der nicht tarifgebundenen Unternehmen an den Tarifverträgen orientiert.

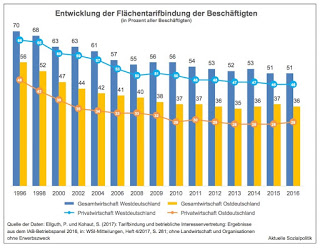

Bei der Tarifbindung der Betriebe zeigt sich, dass sich hochgerechnet rund 29 Prozent der westdeutschen, aber nur 19 Prozent der ostdeutschen Betriebe an Branchentarifverträge binden. Haus- oder Firmentarifverträge gelten für 2 Prozent der Betriebe in den alten und etwa 3 Prozent der Betriebe in den neuen Bundesländern. 68 Prozent der westdeutschen und sogar 79 Prozent der ostdeutschen Betriebe, sind nicht tarifgebunden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass etwa 40 Prozent der nicht tarifgebundenen Betriebe in Westdeutschland und 39 Prozent in Ostdeutschland angeben, sich in ihren Einzelarbeitsverträgen an bestehenden Branchentarifen zu orientieren. Allerdings sagt das noch nicht aus, in welchem Ausmaß und bei welchen Punkten man sich an die bestehenden Tarifverträge anlehnt.

Dazu schreiben Ellguth/Kohaut (2017: 279): »Im Jahr 2011 wurden die betreffenden Betriebe ausführlicher dazu befragt, ob sie sich bei den Löhnen und auch bei anderen Regelungen – etwa bei den finanziellen Zusatzleistungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld, den Arbeitszeiten oder der Dauer des Jahresurlaubs – nach dem Branchentarif richten … Die Befragung hat gezeigt, dass dies bezogen auf die nicht tarifgebundenen Betriebe rund 19 % im Westen und 25 % im Osten waren. Nur in diesen Betrieben dürfen die Beschäftigten Arbeitsbedingungen vorfinden, die mit denen in branchentarifgebundenen Betrieben weitgehend vergleichbar sind.«

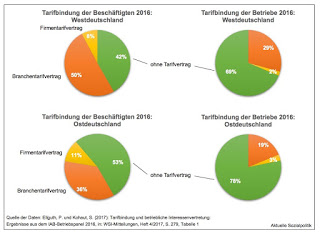

Tarifbindung der Beschäftigten: 2016 haben rund 51 Prozent der westdeutschen und etwa 36 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten in einem Betrieb gearbeitet, der einem Branchentarifvertrag unterliegt. Firmentarifverträge gelten für 8 Prozent der westdeutschen und 11 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten. Für rund 42 Prozent der westdeutschen und 53 Prozent der ostdeutschen Arbeitnehmer gibt es keinen Tarifvertrag. Dass es bei den Beschäftigten anders aussieht als bei der Tarifbindung der Unternehmen, erklärt sich aus dem Gefälle der (Nicht-)Tarifbindung in Abhängigkeit von der Betriebsgröße. Während von den Kleinbetrieben mit weniger als zehn Beschäftigten 75 Prozent keinen Tarifvertrag haben, sind des bei den großen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten lediglich 14 Prozent. Von den Kleinbetrieben gibt es quantitativ gesehen viele, von den Großbetrieben anteilig nur wenig – aber hinsichtlich der Zahl der (betroffenen) Arbeitnehmer sieht es umgekehrt aus.

Aber es gibt nicht nur die tarifvertragliche Ebene.

»Zwei Säulen tragen das deutsche System der Arbeitsbeziehungen: die Tarifautonomie und die betriebliche Mitarbeitervertretung durch Betriebs- und Personalräte. Überbetriebliche Verbands- oder Flächentarifverträge spielen eine wesentliche Rolle bei der Regelung von Arbeitsbedingungen und bei der Lohnfindung. Sie werden meist für Regionen und Branchen ausgehandelt und sorgen dort für einheitliche Wettbewerbsbedingungen bei den Arbeitskosten. Für den einzelnen Betrieb ergibt sich daraus eine gesicherte Planungs- und Kalkulationsgrundlage. Zudem herrscht Betriebsfrieden während der Laufzeit der Verträge. Der Verhandlungs- und Koordinationsaufwand bei Tarifverhandlungen liegt bei den Verbänden, was die Betriebe zusätzlich entlastet.

Löhne und Arbeitsbedingungen können jedoch nicht nur auf Branchenebene über (Flächen-)Tarifverträge, sondern auch auf Betriebs- oder Unternehmensebene (Firmentarifverträge) oder in individuellen Arbeitsverträgen geregelt werden. Individuelle Arbeitsverträge werden vor allem in kleineren Betrieben geschlossen.« (Ellguth/Kohaut 2017: 278)

Der Blick auf die betriebliche Ebene ist auch deshalb notwendig, weil das bundesdeutsche System der Interessenvertretung mit seiner dualen Struktur von sektoral ausgehandelten Tarifverträgen und betrieblicher Interessenregulierung seit Mitte der 1980er Jahre durch eine Verlagerung von Regelungskompetenzen von der überbetrieblichen auf die betriebliche Ebene gekennzeichnet ist.

Bei den Betrieben ab fünf Beschäftigten finden sich sowohl in West- wie auch in Ostdeutschland 9 Prozent der Betriebe mit einem Betriebsrat. In 17 bzw. 11 Prozent der Betriebe (West bzw. Ost) gibt es andere Mitarbeitervertretungen. Hinsichtlich der Beschäftigten sieht es größenmäßig wieder anders aus, hier arbeiten in Westdeutschland 43 Prozent in einem Betreib mit Betriebsrat und weitere 20 Prozent in einem Betrieb mit einer anderen Mitarbeitervertretung, im Osten sind es 34 und 13 Prozent der Beschäftigten. Für das Jahr 2015 wurde in der Gesamtschau der vergangenen 20 Jahre ein Tiefstand des auf Beschäftigte bezogenen Deckungsgrads bei der betrieblichen Interessenvertretung festgestellt, dieser Sinkflug ist 2016 zum Stillstand gekommen.

Auch hier zeigen sich die bereits angesprochenen Betriebsgrößenunterschiede: Nur jeder 19. Kleinbetrieb (bis 50 Beschäftigte) in Westdeutschland und jeder 17. in Ostdeutschland verfügt über einen Betriebsrat. Unter den Großbetrieben (über 500 Beschäftigte) ist die Existenz eines Betriebsrats dagegen die Regel und erreicht Anteilswerte von 82 Prozent in West- und gar 95 Prozent in Ostdeutschland.

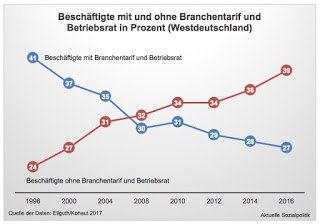

Nur eine Minderheit der in der Privatwirtschaft (ab fünf Beschäftigte) beschäftigten Arbeitnehmer ist in Betrieben tätig, die zur Kernzone des dualen Systems der Interessenvertretung zu zählen sind, wo also sowohl ein Branchentarifvertrag Anwendung findet und ein Betriebsrat vorhanden ist. Diese Zone umfasst nur etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Beschäftigten in Westdeutschland und nur noch 14 Prozent in Ostdeutschland.

Seit 1996 ist die Kernzone des dualen Systems in beiden Landesteilen deutlich geschrumpft – und zwar um 14 Prozentpunkte im Westen (und 15 Prozentpunkte im Osten). Parallel dazu sind die weißen Flecken in der Tarif- und Mitbestimmungslandschaft gewachsen, so dass immer mehr Unternehmen sowohl keine Tarifbindung wie auch keine betriebliche Interessenvertretung haben. Ein weiteres in den vergangenen Jahren gewachsenes Segment umfasst Betriebe, die nicht (mehr) an einen Branchentarif gebunden sind, aber über einen Betriebsrat verfügen.

Ellguth/Kohaut (2017: 289) bilanzieren diese Entwicklungen so: »Insgesamt wird deutlich, dass sich die institutionelle Basis der Interessenvertretung in Deutschland nach wie vor auf dem Rückzug befindet.«