Das Statistische Bundesamt hat mal wieder „Armutsgefährdungsquoten“ veröffentlicht. Das löst erwartungsgemäß Reflexe auf allen Seiten aus. Die einen beklagen das, was damit ausgesagt werden soll, die anderen bestreiten, dass diese Quoten überhaupt irgendeine Aussagefähigkeit hinsichtlich des höchst aufgeladenen Begriffs „Armut“ haben. Immer ganz vorne dabei Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der sich auch diesmal zu Wort gemeldet hat: Armut verharrt auf hohem Niveau – Paritätischer warnt vor neuer Rentnerarmut und fordert offensive Armutsbekämpfung, so ist die Pressemitteilung des Wohlfahrtsverbandes überschrieben worden. Darin wird er mit diesen Worten zitiert: „Das Bild, wonach es den Rentnerhaushalten in Deutschland im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung doch noch sehr gut ginge, hat sich mit den neuen Zahlen endgültig erledigt.“ Und weiter: „Die Quote der altersarmen Rentenrinnen und Rentner hat seit 2006 mit 51 Prozent so stark zugelegt wie bei keiner anderen Bevölkerungsgruppe. Politik und Öffentlichkeit müssen sich endlich der Tatsache stellen, dass eine Lawine der Altersarmut auf uns zurollt. Es sind Menschen, deren Einkommen häufig nur knapp über der Sozialhilfeschwelle liegt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die Zahlen derer, die in Altersgrundsicherung fallen, auf ein hohes Niveau nachziehen.“

Die andere Seite reagiert natürlich ebenfalls entsprechend und stellt den ganzen Ansatz in Frage, wie schon im April dieses Jahres, als der Paritätische seinen neuen Armutsbericht auf Basis der offiziellen Daten veröffentlicht hat (vgl. hierzu ausführlicher den Blog-Beitrag Das doppelte Kreuz mit der Armut und der Herkunft: Die (angeblichen) Armutskonstrukteure schlägt man und die Ständegesellschaft 2.0 wird nur angeleuchtet vom 3. April 2015). Doch mit Blick auf die neuen Zahlen des Bundesstatistiker soll es nicht um die leidige Grundsatzfrage gehen und auch nicht um den besonderen Fall der Altersarmut (vgl. dazu an anderer Stelle beispielsweise meinen Blog-Beitrag Diesseits und jenseits der Grundsicherung im Alter: Die Legende von der massenhaften Rentner-Armut. Das ist (nicht) richtig vom 7. August 2015). Die Daten des Statistischen Bundesamtes werfen nämlich ein interessantes Schlaglicht auf ein leider zunehmendes Strukturproblem unterhalb der allgemeinen Durchschnittsquoten: Gemeint ist die Lage der „Geringqualifizierten“. Und die hat sich in den vergangenen Jahren erkennbar (weiter) verschlechtert.

Entsprechend lautet die Überschrift der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes: Höhere Armutsgefährdung von gering Qualifizierten als 2005.

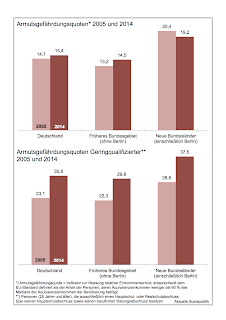

Einige Hinweise zu den Daten: Die stammen aus dem Mikrozensus. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Europa; er bietet aufgrund seiner Stichprobengröße die Möglichkeit, für alle Bundesländer verlässliche Indikatoren zu ermitteln und zu vergleichen. Die Armutsgefährdungsquote ist ein Indikator zur Messung relativer Einkommensarmut und wird – entsprechend dem EU-Standard – definiert als der Anteil der Personen, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaushalten) beträgt. In Deutschland trifft das etwa auf Einpersonenhaushalte mit einem monatlichen Einkommen von weniger als 917 Euro zu. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf der Basis des Haushaltsnettoeinkommens berechnetes bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied. Das bedarfsgewichtete Einkommen (Äquivalenzeinkommen) wird auf Basis der 1994 entwickelten neuen OECD-Skala berechnet. Nach dieser wird der ersten erwachsenen Person im Haushalt das Bedarfsgewicht 1 zugeordnet, für die weiteren Haushaltsmitglieder werden kleinere Gewichte eingesetzt (0,5 für weitere Personen im Alter von 14 und mehr Jahren und 0,3 für jedes Kind im Alter von unter 14 Jahren), weil angenommen wird, dass sich durch gemeinsames Wirtschaften Einsparungen erreichen lassen. Die Werte des Statistischen Bundesamtes, die in der Abbildung zusammengefasst sind, basieren auf der Armutsgefährdungsschwelle auf Bundesebene (Bundesmedian), die für Bund und Länder einheitlich ist und somit einen regionalen Vergleich ermöglicht. Detaillierte Ergebnisse zur Armutsgefährdung, zum Teil in tiefer regionaler Gliederung, sowie genaue Erläuterungen zu den Datenquellen und den angewandten Berechnungsverfahren stehen im Internetangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zur Verfügung. Dort finden sich auch Armutsgefährdungsquoten, die auf Basis regional unterschiedlicher Armutsgefährdungsschwellen ermittelt wurden. Zu den Geringqualifizierten gehören Personen, die ausschließlich einen Hauptschul- oder Realschulabschluss beziehungsweise keinen Hauptschulabschluss sowie keinen beruflichen Bildungsabschluss besitzen.

Die Abbildung mit den Armutsgefährdungsquoten im Vergleich der Jahre 2005 und 2014 verdeutlicht generell, dass es keine Abnahme in den zurückliegenden Jahren gegeben hat, sondern der Anteil ist bundesweit sogar leicht von 14,7 auf 15,4 Prozent angestiegen, wobei sich das aus zwei gegenläufigen Entwicklungen speist, in Westdeutschland ist der Anteil etwas gesunken, während in Ostdeutschland die Quote angestiegen ist.

Besonders relevant ist aber der Befund hinsichtlich der spezifischen Armutsgefährdungsquote der „Geringqualifizierten“. Die Süddeutsche Zeitung fasst das in dem Artikel Ausbildung verhindert Armut kompakt so zusammen: »Geringqualifizierten droht in Deutschland heute häufiger ein Leben in Not als noch vor zehn Jahren.« Auch Spiegel Online schließt sich diesem Tenor an: Armutsgefährdung in Deutschland steigt. Natürlich gibt es auch die anderen, denen solche Daten gar nicht passen, aber man kann ja die Berichterstattung „gewichten“. Ein Beispiel dafür ist der Artikel Den Geringqualifizierten geht es doch nicht so schlecht von Dietrich Creutzburg in der FAZ. Schon die Überschrift irritiert vor dem Hintergrund der Ausgangsmeldung des Statistischen Bundesamtes und der Rezeption in anderen Medien. Wie kann es dazu kommen? Dazu erfahren wir: »Das Armutsrisiko der Geringqualifizierten ist gestiegen … Doch es lohnt sich ein genauerer Blick auf die Zahlen. Die Einkommen der Geringqualifizierten etwa sind keineswegs gesunken.« Creutzburg versucht es so:

»Aus dem gestiegenen Armutsrisiko der Geringqualifizierten folgt nicht, dass die absolute Höhe ihrer Einkommen gesunken ist. Ihre Einkommen sind nur langsamer gestiegen als die mittleren Einkommen in der Gesellschaft – welche nun von mehr Höherqualifizierten getragen werden.«

Na ja, netter Versuch, ändert aber nichts an dem Befund, den alle anderen auch erkannt haben. Man muss schon ein wenig dem Motto „Frechheit siegt“ verfallen sein, um so zu argumentieren. Die absoluten Einkommen sind nicht gesunken – bei einem relativen Maß, dass sich als Anteilswert am Einkommensdurchschnitt der Gesellschaft bemisst. Auf welch tönernen Füßen das steht, kann man sich an einem einfachen Gedankenspiel verdeutlichen: Wenn alle in der Gesellschaft oberhalb der Ebene der Geringqualifizierten bei den Einkommen ordentlich zulegen und nach ein paar Jahren in absoluten Euro-Beträgen 100 Prozent mehr haben, die Geringqualifizierten aber nur sagen wir mal 10 Prozent mehr haben gemessen an den absoluten Euro-Beträgen, dann wurde Creutzburg zu dem Ergebnis kommen: Den Geringqualifizierten geht es doch nicht so schlecht. Jeder andere würde natürlich erkennen, dass wir es mit einer gewaltigen Abkoppelung der Geringqualifizierten zu tun hätten (und auch haben), denn auch wenn deren absolute Euro-Beträge nicht gesunken, aber auch kaum gestiegen sind – selbst ein Nicht-Ökonom müsste sich nun wirklich vorstellen können, was es bedeutet, wenn die anderen zwei Drittel der Gesellschaft ihre Einkommen um 100 Prozent oder wie viel auch immer gesteigert haben – beispielsweise hinsichtlich des Preisniveaus dieser Volkswirtschaft, in der die Menschen leben.

Na ja, da ging es wohl um etwas anderes. In Wirklichkeit geht es dabei um den Kampf gegen die durchaus breite und fundierte Kritik an der Entwicklung wie vor allem auch an den Folgen der zunehmenden Ungleichheit. Zur Höchstform bei der grundsätzlichen Infragestellung eines kritischen Blicks auf Ungleichheit (nachdem man in einem ersten Schritt die „Armut“ bei uns „wegdefiniert“ hat) läuft Rainer Hanke, der verantwortliche Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, auf: Warum soll Ungleichheit ein Übel sein?, so hat er seinen Artikel in der FAS überschrieben und legt gleich im Untertitel nach: »Gleichheit wird maßlos überschätzt. Das meinen jetzt auch ein paar häretische Linke.« Es gibt aber auch nichts Schöneres als wenn ein paar Abtrünnige aus dem anderen Lager die eigene Meinung unterstützen oder man das so verkaufen kann.

Sozialpolitisch, aber auch volkswirtschaftlich wesentlich relevanter als diese ideologischen Verrenkungen derjenigen, die sich die Welt so malen wollen, wie sie gefälligst zu sein hat, damit keiner an den bestehenden Zuständen zweifelt, ist die Frage, was denn aus diesen erst einmal sehr trockenen Zahlen resultiert.

Das eine ist der Befund an sich, die zunehmende Abkoppelung der Geringqualifizierten von der allgemeinen Einkommensentwicklung. Wohlgemerkt mit Blick zurück auf Jahre, in denen wir in Deutschland eine insgesamt gesehen positive Arbeitsmarktentwicklung gehabt haben, in der es eigentlich bei entsprechenden Verteilungsstrukturen auch für die da unten hätte besser werden müssen. Was aber offensichtlich nicht der Fall war. Das hängt zusammen mit einer generellen Polarisierung gerade auf den Arbeitsmärkten und das betrifft eben nicht nur die Geringqualifizierten in der Abgrenzung des Statistischen Bundesamtes.

Dazu gibt es eine neue Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen: Die Mittelschicht in Deutschland unter Druck, so haben Gerhard Bosch und Thorsten Kalina ihre Studie überschrieben (vgl. als Beispiel für die Berichterstattung darüber beispielsweise den Artikel von Michael Kohlstadt: Mittelschicht schrumpft trotz Rekordbeschäftigung zusammen). Einige Befunde aus der Studie von Bosch und Kalina:

»Seit Mitte der 1990er Jahre hat in Deutschland die Einkommensungleichheit stärker als in vielen anderen europäischen Ländern zugenommen. Der Anteil der Haushalte mit einem mittleren Markteinkommen (60 bis 200% des Medianeinkommens) ging um gut acht Prozentpunkte von 56,4% im Jahre 1992 auf 48% im Jahre 2013 zurück. Der Sozialstaat hat die wachsende Ungleichheit der Markteinkommen nur zum Teil auffangen können. In der Sekundärverteilung, also nach Steuern, Sozialabgaben und Sozialtransfers, schrumpfte der Anteil der Mittelschicht von 83% im Jahre 2000 auf knapp 78% im Jahre 2013 … Die Abstände in der bezahlten Arbeitszeit zwischen den Schichten sind in den letzten 20 Jahren gestiegen und haben die Ungleichheit vergrößert. Immer weniger Haushalte der Unterschicht und der unteren Mittelschicht können von ihren Erwerbseinkünften leben. Unter ihnen gibt es vermehrt Singlehaushalte und Haushalte mit nur geringer Erwerbstätigkeit, in vielen Branchen haben sie oft nur noch Zugang zu Minijobs und kurzer Teilzeitarbeit.«

Wenn man zwei zentrale und notwendigerweise holzschnittartige Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen der IAQ-Studie wie auch anlässlich der Daten des Statistischen Bundesamtes zu der besonderen Entwicklung bei den Geringqualifizierten ziehen soll, dann könnte man folgendes formulieren:

Zum einen sind es nicht nur generell niedrige Löhne, die ein Problem darstellen, sondern diese vor allem auch in Verbindung mit wenigen Arbeitsstunden, am ausgeprägtesten in Form der geringfügigen Beschäftigung, aber auch bei vielen „normalen“, also sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen bis 20 Stunden in der Woche. Es geht also um eine Stabilisierung und Aufwertung der niedrigen Löhne an sich (passende Stichworte mögen hier Mindestlöhne und die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen sein), sondern zugleich muss es auch gelingen, die Zahl der bezahlten Arbeitsstunden nach oben zu bringen.

Zum anderen und mit dem Blick auf die besondere Gruppe der „Geringqualifizierten“ in der Abgrenzung des Statistischen Bundesamtes (als ohne Berufsabschluss unter 25 Jahr und älter): Hierbei handelt es sich wenigstens zum Teil auch um die Opfer eines Ausbildungsstellenmarktes der Vergangenheit, in der es zu wenige Ausbildungsplatzangebote und eine zu große Nachfrage gab, also Jahre, in denen viele jungen Menschen leer ausgegangen sind bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Die sich dann irgendwann verabschiedet haben in das Geld verdienen als un- und angelernte Arbeitskräfte in der Industrie oder auf Servicejobs im Dienstleistungsbereich.

Wenn es uns gelingen würde – wie seit Jahren übrigens gefordert und von Berlin nicht wirklich ge-, geschweige denn erhört -, nur einen Teil dieser Menschen, die heute als Geringqualifizierte etikettiert werden und realen Verschlechterungen ausgesetzt sind, in Form von Umschulungen bzw. Erstausbildungen in die Bereiche des Handwerks und der Facharbeit hinein zu qualifizieren, wo wir absehbar und definitiv einen erheblichen Personalbedarf in den kommenden Jahren bekommen werden, dann wäre das ein individueller Ausweg für viele Betroffene und volkswirtschaftlich gesehen eine mehr als lohnende Investition. Dazu müsste man aber die Bereitschaft für und die Realisierung einer Ausbildung monetär bei diesem erwachsenen Personenkreis ganz anders fördern als das, was bislang passiert. Das bislang nicht endlich auf die Schiene gesetzt zu haben, ist ein Armutszeugnis für die Arbeitsmarktpolitik in Deutschland und vor allem für die, die diese zu verantworten haben.

Man könnte aber auch optimistisch enden, mit einem gewissen zynischen Unterton: Vielleicht wird ja jetzt endlich die Blockade dieser sinnvollen Nachqualifizierung (derjenigen, die das auch wollen) fallen, weil im Zuge der Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration der vielen Flüchtlinge, die bei uns bleiben werden, klar werden wird, dass man angesichts der ungeheuren Aufgaben und Anstrengungen für die Flüchtlinge diejenigen nicht vergessen darf und sollte, die das „Pech“ (oder auch das selbstgewählte Schicksal) erfahren haben, vor einigen Jahren durch die Löcher unserer Schul- und Ausbildungssystems zu fallen. Ihnen gehört eine zweite, vielleicht auch dritte und vierte Chance gegeben.