»Mag sich die Bildung einer neuen Regierung noch hinziehen, der Bundestag nimmt sich trotzdem schon drängender Probleme an. So wurde … über zwei Anträge der Linken debattiert, die sich mit der Personalsituation in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen beschäftigen. Es dürfte eines der wenigen Themen sein, bei dem sich alle Fraktionen einig sind, dass dringender Handlungsbedarf besteht und die Lösung nur in einer deutlich verbesserten Personalausstattung liegen kann.« Das berichtet Christiane Badener in ihrem Artikel Abgeordnete sehen bei der Pflege dringenden Handlungsbedarf aus dem Bundestag. Und das hört sich erfreulich an, denn man sollte eine gemeinsame Problemerkenntnis hinsichtlich ihrer Bedeutung für (mögliches) Handeln in der Politik nicht unterschätzen. Aber wir müssen natürlich auch das zur Kenntnis nehmen: »Nur wie und wo das Personal zu finden sein wird und finanziert werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.«

Auch wenn sich eine wie auch immer geartete Regierungsbildung noch nicht wirklich abzeichnet – im neuen Bundestag wird schon gearbeitet. Linksfraktion will mehr Pflegepersonal in Kliniken – unter dieser (nur die eine Hälfte des Anliegens abbildende) Überschrift berichtet der Bundestag über Aktivitäten der Linken, die zu der Auseinandersetzung mit dem Thema Pflegepersonal geführt hat:

»Die Fraktion Die Linke fordert in Anträgen eine verbindliche Personalbemessung in der Krankenhauspflege (19/30) und ein Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand in der Altenpflege (19/79).«

Schauen wir uns zuerst die beiden Anträge einmal genauer an.

Wahlkampfversprechen erfüllen – Verbindliche Personalbemessung in den Krankenhäusern durchsetzen – so ist die Bundestags-Drucksache 19/30 vom 03.11.2017 überschrieben. Darin geht es um den Teilbereich der Krankenhauspflege. Die Antragsteller gehen von der folgenden Diagnose ein:

»In den deutschen Krankenhäusern herrscht Pflegenotstand. Immer weniger Pflegekräfte müssen immer mehr Patientinnen und Patienten versorgen. Durch Arbeitsverdichtung und massiven Personalmangel entstehen eine Überbelastung der Pflegekräfte und eine pflegerische Unterversorgung der Patientinnen und Patienten, die von fehlender Zuwendung bis hin zu „gefährlicher Pflege“ reicht. Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten wird damit genauso gefährdet wie die körperliche und seelische Gesundheit der Pflegekräfte.«

Dann werden die von der bisherigen Koalition von CDU/CSU und SPD in einem ihrer letzten Gesetze beschlossenen Personaluntergrenzen für den Krankenhausbereich angesprochen – bzw. für bestimmte Pflegebereiche – denn Untergrenzen sollen nur in „pflegesensitiven Bereichen“ gelten (vgl. dazu am Beispiel der Intensivpflege die Beiträge Eigentlich könnt ihr zufrieden sein. Oder doch nicht? Eine Studie zur Intensivpflege. Ein Lehrstück zu unterschiedlichen Wahrnehmungen der Pflegewelt vom 28. Juli 2017 sowie Immer diese Studien. Und die so wichtige Kritik daran. Die Intensivpflege in deutschen Krankenhäusern als Beispiel vom 31. August 2017).

Die Linken kritisieren, dass hier nur die Vertreter der Krankenhäuser mit denen der Krankenkassen und Krankenversicherungen verhandeln.

»Eine angemessene Anzahl von Pflegekräften wird es nicht geben, solange es keine gesetzliche, bundesweit einheitliche und verbindliche Personalbemessung gibt und die Personalkosten nicht vollständig finanziert werden.« Die Forderungen der Linken in ihrem Antrag sehen dann so aus:

1. durch Sofortmaßnahmen für spürbar mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern zu sorgen und deren Finanzierung durch die Kostenträger zu sichern,

2. die absehbar fruchtlosen Verhandlungen zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband der Krankenkassen über „Personaluntergrenzen“ zu beenden. Stattdessen sollen verbindliche, tatsächlich arbeitsentlastende und in allen Bereichen der Krankenhäuser wirkende Personalbemessungszahlen eingeführt werden. Diese sollen durch Expertinnen und Experten, Gewerkschaften und die Patientenvertretung und entwickelt werden sowie

3. die DRGs sofort bezüglich der Personalkosten außer Kraft zu setzen und durch eine bedarfsgerechte, am Gemeinwohl orientierte Krankenhausfinanzierung zu ersetzen.

Und auch für einen anderen Teilbereich der Pflege gibt es einen Antrag: Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand in der Altenpflege – so ist die Bundestags-Drucksache 19/79 vom 20.11.2017 überschrieben.

Seit mehr als 40 Jahren werden verbindliche Pflegeschlüssel gefordert. Bisher weigern sich alle Bundesregierungen, eine verbindliche bundeseinheitliche Personalbemessung in der Pflege einzuführen. Konsequent wird damit die Orientierung an europäischen oder internationalen Standards unterlassen. Warum das so ist? Dazu aus dem Antrag: »Dafür gibt es gewinnträchtige Gründe. Eine qualitätssichernde Personalausstattung kostet Geld und mindert die Attraktivität von Pflegeeinrichtungen für Investoren. Erstens wurde mit der Pflegeversicherung 1994 der Wettbewerb auch in der Altenpflege zum Prinzip erhoben. Und zweitens tragen seitdem die Menschen mit Pflegebedarf und ihre Familien einseitig die Kostensteigerungen.«

Für die Altenpflege stellt der Antrag den folgenden Forderungskatalog auf:

1. einen Gesetzentwurf für ein Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand in der Altenpflege mit folgenden Eckpunkten vorzulegen:

a) Ein bundeseinheitlicher, verbindlicher (rechnerischer) Personalschlüssel im Tagdienst von einer Pflegekraft für zwei Bewohnerinnen und Bewohner und im Nachtdienst einen Personalschlüssel von 1 zu 20 als vorläufige Mindestpersonalbesetzung in stationären Pflegeeinrichtungen bis zur Umsetzung eines wissenschaftlichen Verfahrens zur Personalbemessung im Jahr 2020 ist einzuführen. Dabei ist die Fachkraftquote von 50 Prozent als Mindeststandard einzuhalten;

b) sicherzustellen, dass nicht die Menschen mit Pflegebedarf und ihre Familien die dafür erforderlichen Mehrausgaben tragen. Vorrangig ist der Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte umzuwidmen;

2. geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Pflegemindestlohn ab 2018 bundes- einheitlich – also auch in allen neuen Bundesländern – auf 14,50 Euro je Stunde anzuheben und das Gehaltsniveau von Altenpflegefachkräften an das Niveau der Fachkräfte in der Krankenpflege anzugleichen;

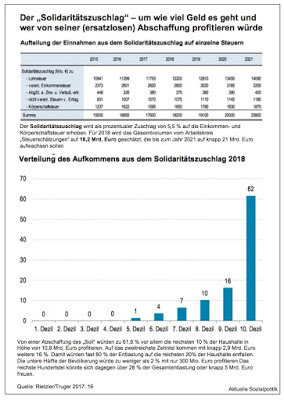

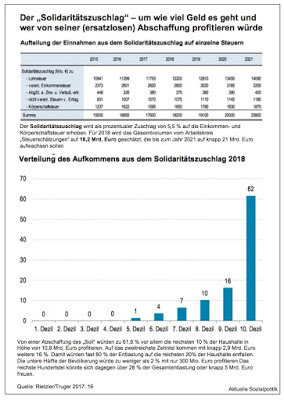

3. zur Finanzierung der genannten Maßnahmen einen Einstieg in die Solidarische Pflegeversicherung zu vollziehen. Damit würde die Beitragsbasis erweitert und Besserverdienende gerecht an der Finanzierung der Pflegeversicherung beteiligt;

4. einen Entwurf der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sowie das Finanzierungskonzept für die Pflegeausbildung umgehend zur öffentlichen Diskussion vorzulegen. Dabei ist die bundeseinheitliche Schulgeldfreiheit sicherzustellen;

5. einen Gesetzentwurf vorzulegen, um den gesetzlichen Vergütungsanspruch des Unternehmerrisikos für Einrichtungsbetreiber in § 84 Absatz 2 Sozialgesetzbuch XI zu streichen. Die von der Bundespolitik gesetzten Anreize, den betriebswirtschaftlichen Nutzen für Träger zu maximieren, sind Schritt für Schritt zurückzudrängen, denn sie sind nicht mit guter Pflege und guter Arbeit in Einklang zu bringen.

Das nun sind schon einige sehr konkrete Punkte, die hier zur Diskussion gestellt werden.

Christiane Badener berichtet in ihrem Artikel von einigen Aspekten der Debatte im Bundestag:

Gegen verbindliche Personalbemessungszahlen im Krankenhausbereich sprach sich der CDU-Abgeordnete Lothar Riebsamen aus. „Zu unterschiedlich sind die Aufträge der Krankenhäuser; sie reichen vom normalen Grundversorger bis zur Universitätsklinik. Dafür sei ein starres Verfahren zu aufwändig und bürokratisch. Riebsamen erinnerte daran, dass unter der großen Koalition die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband verpflichtet worden sind, bis zum 30. Juni 2018 Personaluntergrenzen für bestimmte Bereiche verbindlich festzulegen. Einigen sich beide Seiten nicht, setzt das Bundesgesundheitsministerium bis zum 1. Januar 2019 die Untergrenzen per Rechtsverordnung fest. Die Auswirkungen der Personaluntergrenzen sollen bis Ende 2022 wissenschaftlich evaluiert werden.

Und Karl Lauterbach von der SPD lehnte in der Debatte einen Personalschlüssel beispielsweise nach kalifornischem Vorbild ab. Er plädiert für eine Begrenzung auf einen Mindeststandard. „Wir brauchen tatsächlich einen Mindeststandard“, so Lauterbach. Obwohl das nach weniger klinge, sei es mehr. „Denn wer den Mindeststandard nicht einhält, dem kann ich wegen eines Qualitätsproblems die Fallpauschale kürzen.“

Hinsichtlich der Altenpflege muss man die allgemein beobachtbare Hilflosigkeit und das Ausweichen auf Appelle, irgendwie mehr Personal zu gewinnen, auch bei dieser Debatte zur Kenntnis nehmen. Die FDP-Abgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus warf die Frage auf, wo die Pflegekräfte überhaupt herkommen sollen. Und sie plädiert dafür, die Rückkehr von Teil- in Vollzeit zu erleichtern. Pflegehelfer sollten sich leichter zu Fachkräften weiterqualifizieren können. Der CSU-Abgeordnete Erich Irlstorfer will neue Pflegekräfte auch unter 40 bis 50-Jährigen suchen, die sich einen Berufswechsel vorstellen können.

Wieder einmal hat man konkrete, handfeste Verbesserungsvorschläge, die auch in dem Antrag der Linken auftauchen, ignoriert. Beispielsweise die Forderung, das deutlich geringere Vergütungsniveau der Pflegekräfte in der Altenpflege in einem ersten Schritt auf das in der Krankenhauspflege anzuheben. Vgl. dazu meinen Beitrag Jenseits der Schaumschlägereien: Die Entlohnung in „der“ Pflege. Die ist gerade nicht ein Thema für die letzten Wahlkampfmeter vom 20. September 2017, in dem ich auch die Kosten für diesen Schritt dargestellt habe: 5,9 Mrd. Euro jährlich würde das erst einmal kosten.

Wenn Verbesserungen so konkret und mit Geldbeträgen taxiert werden, dann schlagen sich die meisten in die Büsche.

Die Antragsteller wollten direkt über ihre Anträge abstimmen lassen, alle übrigen Fraktionen votierten jedoch für die Überweisung an den Hauptausschuss (dieser besteht aus 47 Abgeordneten und wird solange arbeiten, bis die Fachausschüsse ihre Arbeit aufnehmen). Wieder einmal Zeit gewonnen in einem Bereich, dessen Fundamente seit längerem vor sich hin bröckeln.