Alles wird teurer, manches noch teurer. Die Pflegeversicherung ist da ein Beispiel. Um es genauer und korrekter zu sagen: die Soziale Pflegeversicherung, in der die meisten Menschen abgesichert sind, denn es gibt auch die private Pflegepflichtversicherung, die aber erst einmal außen vor bleibt, was noch eine Rolle spielen wird. Und das mit dem teurer werden kann man diese Tage wieder studieren: »Der Beitragssatz der Pflegeversicherung wird um 0,5 Prozentpunkte angehoben, hat das Bundeskabinett beschlossen. 7,6 Milliarden Euro Mehreinnahmen erwartet die Koalition durch die Erhöhung.« So beginnt der Artikel Pflege-Beiträge steigen von Anno Fricke und Florian Staeck. Und sie legen gleich einen Scheit rauf: Die Opposition bezweifelt, ob das reicht. Rufe nach einem Steuerzuschuss werden laut.

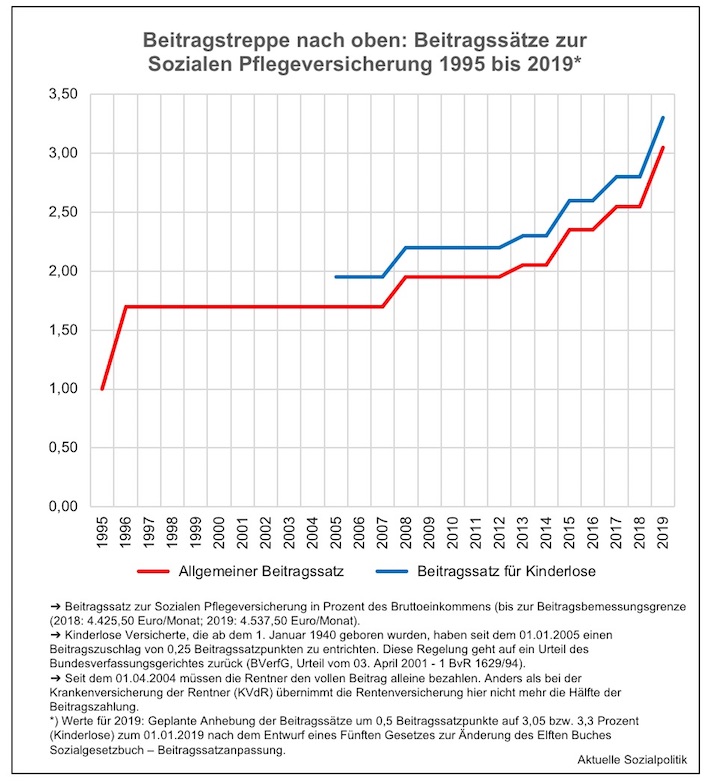

Das Bundesgesundheitsministerium hat nun den Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch ‒ Beitragssatzanpassung am 10. Oktober 2018 durch das Kabinett gebracht, so dass man davon ausgehen kann und muss, dass es zum 1. Januar 2019 erneut eine Beitragsanhebung in der Sozialen Pflegeversicherung geben wird. Dabei ist die letzte Anhebung des Beitragssatzes noch gar nicht so lange her: Mit dem Pflegestärkungsgesetz II ist ab 2017 eine Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte in Kraft getreten. Und nun schon wieder? Wie begründet das zuständige Bundesgesundheitsministerium diesen Schritt?

Dazu findet man unter der Überschrift Warum höhere Beiträge zur Pflegeversicherung notwendig sind diese Hinweise:

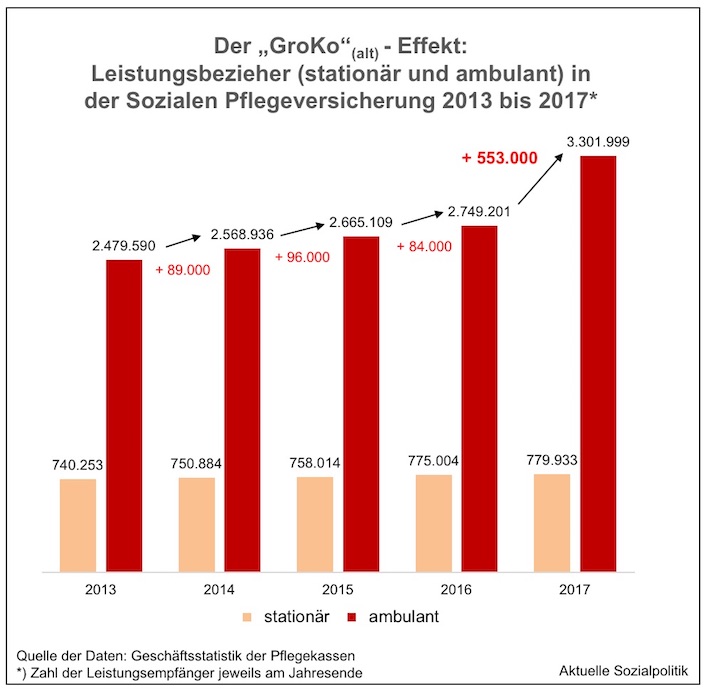

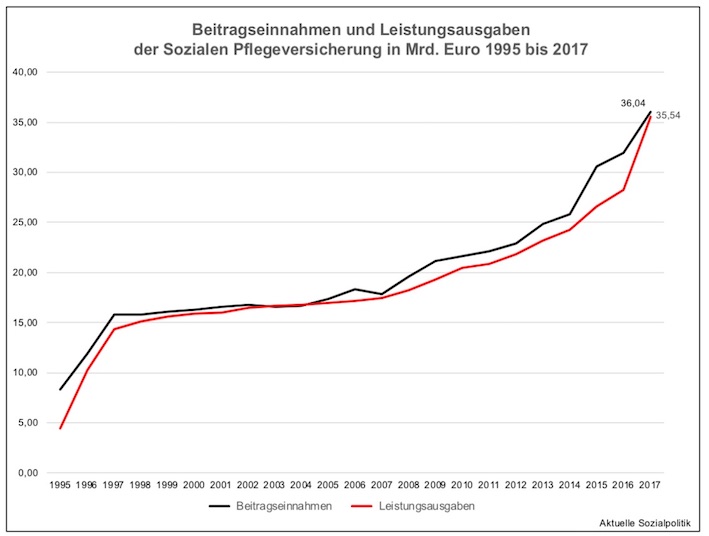

»In der letzten Legislaturperiode wurden die Leistungen für Pflegebedürftige deutlich ausgeweitet. Davon haben vor allem Demenzkranke profitiert. 2017 gab es im Vergleich zu Ende 2013 über 700.000 Pflegebedürftige mehr. Die Leistungsausgaben der sozialen Pflegeversicherung stiegen zwischen 2013 und 2017 um über 12 Mrd. € – und damit deutlich stärker als erwartet – auf 35,5 Mrd. an.« Um das dadurch entstandene Defizit auszugleichen, müsse man an der Beitragsschraube drehen. Rein rechnerisch bräuchte man dafür eine Steigerung um 0,3 Prozentpunkte.

Schaut man sich die Entwicklung der Zahl der Leistungsbezieher in der Pflegeversicherung an, dann erkennt man sofort den enormen Sprung im Jahr 2017. Dieser muss im Zusammenhang mit den Pflegestärkungsgesetzen gesehen werden, die zu deutlichen Leistungsausweitungen im Bereich der ambulanten Pflege geführt haben, denn dort gab es Leistungsverbesserungen, die sich in steigenden Inanspruchnahmezahlen niedergeschlagen haben – eine der Quellen, warum der vieldiskutierte Pflegenotstand, der bislang fast ausschließlich für die stationäre Pflege thematisiert wurde, nunmehr auch immer stärker bei den ambulanten Pflegediensten grassiert. Nun wurde ja auch in der letzten Legislaturperiode der Pflegeversicherungsbeitragssatz angehoben mit expliziter Bezugnahme auf die durch die Pflegestärkungsgesetze I – III gewollten Leistungsverbesserungen. Insofern muss man sich dann aber offensichtlich verrechnet haben, was die tatsächliche Steigerung der Leistungsbezieher-Zahlen angeht, was heute auch vom Bundesgesundheitsministerium vorgetragen wird. Oder aber man hatte sehr wohl eine Vorstellung von dem Mehr an Leistungsbeziehern, wollte aber die Beitragserhöhung nur in kleinen Schritten durchführen, in der Hoffnung, dass dann die Widerstände geringer sind.

Dass an der Einnahmenreihe gedreht werden muss, ist offensichtlich, wenn man sich in der langen Sicht die Entwicklung von Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben anschaut:

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Lücke zwischen den Einnahmen und den Ausgaben fast geschlossen, da gibt es im bestehenden System keinen Spielraum mehr. Hinzu kommt als ein weiterer Aspekt – vom Ministerium gar nicht angesprochen – die auch ohne Leistungsverbesserung ansteigenden Finanzbedarfe aufgrund der demografischen Entwicklung. Der „Nachschub“ an Pflegebedürftigen ist nicht nur sicher, sondern wird sich noch ausweiten.

Wir halten fest: 0,3 Prozentpunkte für die Leistungsausweitungen und der damit verbundenen höheren Zahl an Leistungsbeziehern. Aber es sollen doch 0,5 Prozentpunkte sein, die Anfang 2019 mehr genommen werden? Also muss es eine weitere ausgabenträchtige Quelle geben. Und hier wird es besonders problematisch. Dazu das Bundesgesundheitsministerium:

»In den kommenden Jahren werden wir nach aktuellen Prognosen zehntausende Pflegekräfte zusätzlich benötigen. Um den Bedarf zu decken, müssen wir den Beruf attraktiver machen, Pflegekräfte besser bezahlen und Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Das gehen wir an … Es wäre unfair, die Kosten, die durch die Verbesserungen entstehen, allein bei den Pflegebedürftigen zu lassen. Deshalb werden wir den Beitrag zur Pflegeversicherung um weitere 0,2 Prozentpunkte anheben müssen.«

Nun sollte man sich in einem ersten Schritt verdeutlichen, um welchen Betrag es dabei geht. Legt man die auch vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Faustformeln zugrunde, dann entsprechen 0,2 Beitragssatzprozentpunkte 2,96 Mrd. Euro Mehreinnahmen. Damit sollen also die Mehrausgaben finanziert werden. Wie groß aber ist der wirkliche Bedarf?

Man kann das an einem Beispiel illustrieren, das ich in diesem Beitrag dargelegt habe: Die konstanten Lohnfragen: Entgelte von Vollzeit-Pflegekräften, die Schere zwischen Alten- und Krankenpflege, die Unterschiede zwischen hier und da. Und die Frage: Was tun? vom 18. Januar 2018: Allein der erste Schritt einer (sinnvoller) Angleichung der Vergütung in der Altenpflege an die der Krankenpflege – bei konstantem Qualifikationsniveau und konstanter Beschäftigtenzahl – hätte vergleichsweise dramatische finanzielle Auswirkungen. Wir sprechen hier über einen Betrag von 5,9 Mrd. Euro pro Jahr zusätzlich. Und auch im „unteren“ Bereich, bei den Pflegehelfern, von denen viele nach dem Branchen-Mindestlohn vergütet werden, müsste das Niveau angehoben werden. Das käme dann noch hinzu. Das wäre wie gesagt nur ein Beispiel.

Und dann kommen weitere überaus ausgabenträchtige Maßnahmen hinzu, die von allen als dringend erforderlich angesehen werden – ich nenne an dieser Stelle nur die notwendige deutliche Verbesserung der Personalschlüssel in der Pflege – mit verbindlichen und angesichts des Fachkräftemangels über Jahre gestreckten Verbesserungsschritten. Das wird enorme Investitionen erforderlich machen, so dass wir uns in der Gesamtschau schnell im zweistelligen Milliardenbereich bewegen würden.

Das aber ist schlichtweg nicht vorgesehen – denn ansonsten würde sich die folgende Aussage des Bundesgesundheitsministeriums als das erweisen, was sie wohl ist: eine Rosstäuscherei: » Bis 2022 ist sichergestellt, dass die Beiträge auf diesem Niveau stabil bleiben.« Entweder sollen wir erneut hinter die Fichte geführt werden oder aber, das wäre die mildere Interpretationsvariante, der Bundesgesundheitsminister hofft darauf, dass die so sicher wie das Amen in der Kirche kommenden Finanzbedarfe aufgrund des Drucks, der sich beim Thema Pflege immer mehr aufstaut, zu einer Reaktion im politischen System führen wird, die dann im Ergebnis Steuermittel zur Finanzierung erschließt. Der jetzt geplante Schritt wird sicher nicht ausreichen, das betonen auch andere Akteure: »Die Opposition bezweifelt, dass nun bis 2022 Ruhe an der Beitragsfront herrschen wird. Allein 0,3 Beitragspunkte seien nötig, um die Mehrkosten der Pflegereformen aus der vergangenen Legislatur abzufedern, erklärte Kordula Schulz-Asche von den Grünen: „Die restlichen 0,2 Beitragspunkte werden daher kaum ausreichen, um die künftigen Kosten für gute Pflege zu decken.“«

Aber die Frage einer Steuerfinanzierung wird bereits immer öfter auf den Tisch gelegt. So auch im Kontext des neuen Beitragssatzanhebungsverfahrens. Fricke und Staeck beispielsweise verweisen in ihrem Beitrag auf diesen Punkt: »Die Summe der versicherungsfremden Leistungen wird sich nach einer Berechnung der Kassen in diesem Jahr auf 2,7 Milliarden Euro addieren – etwa für die Alterssicherung pflegender Angehöriger, die Förderung der ehrenamtlichen Pflege oder den Aufbau von Selbsthilfegruppen. Gernot Kiefer vom GKV-Spitzenverband rügte daher die „reflexhafte Anhebung des Beitragssatzes, ohne einen Bundeszuschuss als alternative Möglichkeit zu prüfen“.

Aber es gibt noch einen anderen, fundamentalen Grund, der für eine deutlich stärkere Steuerfinanzierung spricht – und der stößt sich an dieser Formulierung aus dem Bundesgesundheitsministerium mit voller Wucht: »Es wäre unfair, die Kosten, die durch die Verbesserungen entstehen, allein bei den Pflegebedürftigen zu lassen.« Man kann und muss diesen Satz aber konsequent weiterdenken: Warum ist es denn fair, nur den Beitragszahlern der Sozialen Pflegeversicherung die Kosten für all die geplanten oder versprochenen Verbesserungen im System der Altenpflege aufzubürden? Wenn es sich nach Jahrzehnten der Versäumnisse bei den Problemen, die mittlerweile an allen Ecken und Enden des Systems aufbrechen und den Kernbereich der Versorgung alter Menschen in eine gefährliche Schieflage gebracht haben, um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, die jetzt mit kraftvollen Schritten bearbeitet werden muss, dann sollte nicht nur der Faktor sozialversicherungspflichtige Arbeit und dann auch noch beschränkt bis zur Beitragsbemessungsgrenze belastet und in Haftung genommen werden, sondern die Solidargemeinschaft der Steuerzahler. Denn dann werden alle beteiligt an der Finanzierung.

Im bestehenden System bleibt die oft nicht beachtete Teilgruppe der privat Pflegeversicherten – immerhin sprechen wir hier von mehr als 9 Millionen Versicherten – (wieder einmal) außen vor, denn die Beitragssatzanhebung gilt für die nicht und die Prämienkalkulation dort läuft sowieso nach anderen Kriterien, die gerade ausschließen, dass die höheren Einkommen auch einen größeren Anteil an der Finanzierungssumme aufbringen müssen, wie das in der beitragsfinanzierten Sozialversicherung der Fall ist. Aber wenn durch die mittlerweile auch von der Politik zumindest proklamatorisch geforderten Maßnahmen wie einer besseren Bezahlung oder bessere Personalschlüssel das System als solches stabilisiert und vor dem Zusammenbruch gerettet wird, dann profitieren die Privatversicherten selbstverständlich als Trittbrettfahrer auch. Und bereits heute sind die privat Pflegeversicherten deutlich besser gestellt: Ein Vergleich von sozialer und privater Pflegeversicherung offenbart das derzeit niedrige Beitragsniveau der privaten Pflegepflichtversicherung. Während Versicherte dafür monatlich durchschnittlich 30 Euro zahlen, liegt der vergleichbare Beitrag in der gesetzlichen Pflegeversicherung für Kinderlose bei 123,90 Euro im Monat. Denn für die privatversicherten Angestellten würden aufgrund der vergleichsweise hohen Einkommen in der gesetzlichen Pflegeversicherung die Höchstbeiträge gelten.

Die Daten, die zuletzt zitiert wurden, stammen aus Berechnungen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV), das ist die berufsständische Vertretung der Versicherungs- und Finanzmathematiker. Und die haben sich mit eigenen Berechnungen die zukünftige Beitragsentwicklung zu Wort gemeldet: Kranken- und Pflegeversicherung: Medizinisch-technischer Fortschritt und Demografiefalle werden zum Beitragstreiber. »Die niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung führen zu einer Veränderung der Altersstruktur in der Gesellschaft und damit unumgänglich zu einer deutlich steigenden finanziellen Belastung der Sozialsysteme. Davon ist neben der Rentenversicherung insbesondere die gesetzliche Kranken- (GKV) und soziale Pflegeversicherung (SPV) betroffen. Aber auch die private Kranken- und Pflegeversicherung steht in den kommenden Jahrzehnten vor großen Herausforderungen.« Die DAV präsentiert Vorausberechnungen bis zum Jahr 2060. Es wäre ein eigenes Thema, sich mit der Fragwürdigkeit von Berechnungen bis auf die Kommastelle hinsichtlich derart langer Zeiträume zu beschäftigen und außerdem sind die Rechenergebnisse in einem erheblichen Umfang gestaltbar, je nach den Annahmen, die man den Modellen zugrunde legt. Das kann hier nicht geleistet werden, aber man sollte das im Hinterkopf behalten und den Zahlen gegenüber mit einer gehörigen Portion Skepsis gegenübertreten.

Interessant sind die Ausführungen zur Pflegeversicherung: »In der sozialen Pflegeversicherung ist nach Analyse der Aktuare … mit … größeren Beitragssprüngen zu rechnen. Ohne Berücksichtigung möglicher Leistungsausweitungen könnten sich die Beiträge von 2,5 Prozent bis zum Jahr 2060 auf bis zu 8,5 Prozent erhöhen.«

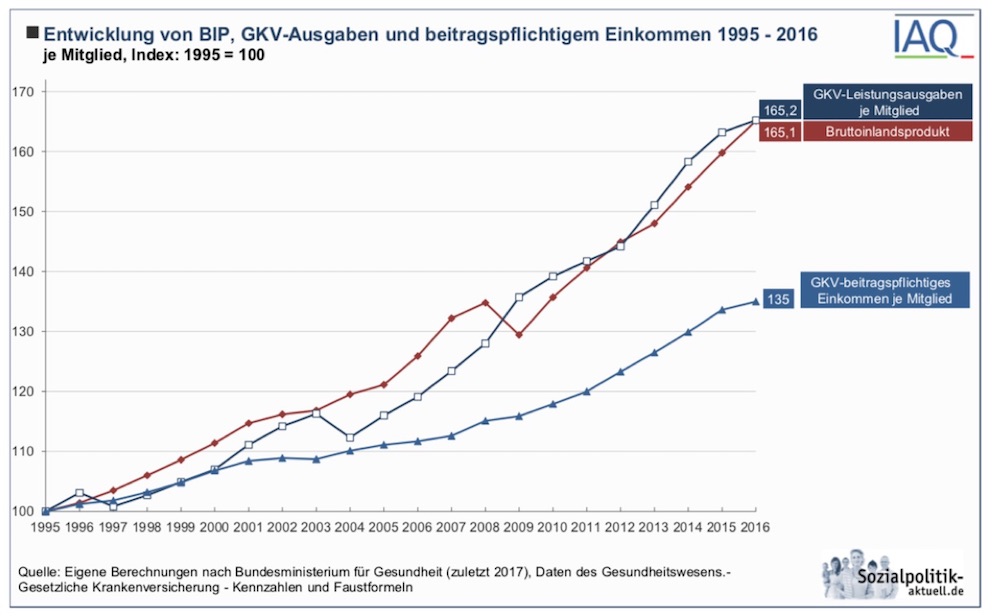

Pikanterweise findet man bei den Aktuaren einen Hinweis darauf, dass es gute Gründe für eine Infragestellung des historisch gewachsenen lohnbezogenen Finanzierungssystems mit den Eigenheiten wie Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen gibt: „Neben dem demografischen Wandel und den stetig steigenden Kosten durch den medizinisch-technischen Fortschritt ist hierfür vor allem die sogenannte strukturelle Einnahmenschwäche verantwortlich“, wird Karl-Josef Bierth von der DAV zitiert. Was ist mit „struktureller Einnahmenschwäche“ gemeint? »Laut dieser steigen die Ausgaben für die Sozialversicherung ähnlich wie das Bruttoinlandsprodukt, während sich die Einnahmen entgegen vieler Prognosen um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr langsamer als das Bruttoinlandsprodukt erhöhen.« Man kann das auch so illustrieren:

Die Abbildung verdeutlich zweierlei: Eine rasante, über das Wachstum der Volkswirtschaft hinaus reichende „Ausgabenexplosion“ lässt sich nicht erkennen. »Die in den zurückliegenden Jahren immer wieder auftretenden Finanzierungsprobleme in der Gesetzlichen Krankenversicherung erweisen sich eher als Folge einer hinter dem Anstieg des Sozialprodukts zurück bleibenden Entwicklung der Finanzierungsbasis der GKV. Als Finanzierungsbasis dienen die versicherungspflichtigen Entgelte der Arbeitnehmer sowie die Renten, denn Arbeitsentgelte und Renten stellen – begrenzt durch die Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze – die Bemessungsgrundlage für die Beiträge dar. Die Abbildung bestätigt die Annahme einer strukturellen Einnahmeschwäche der GKV … Ursächlich dafür sind das Absinken der Lohnquote (Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen …, die schwachen Erhöhungen der Renten sowie die Zunahme von Beschäftigungsverhältnissen mit einem niedrigen Einkommen (als Folge vor allem von Niedriglöhnen und Teilzeitarbeit).«

Vor diesem Hintergrund kann man gut begründet die angebliche Fairness einer Belastung der Versicherten in der Sozialen Pflegeversicherung, um die ansonsten in der bestehenden Systematik in Haftung genommenen Pflegebedürftigen selbst über steigende Eigenanteile, in Frage stellen und für eine stärkere Steuerfinanzierung plädieren. Natürlich, das weiß man aus der Vergangenheit, ist der Weg der Geldbeschaffung über Sozialversicherungsbeiträge angenehmer zu gehen als der über Steuern, die Finanzwissenschaftler haben schon lange nachgewiesen, dass der Abgabenwiderstand in den Sozialversicherungen geringer ist als bei Steuern. Das aber ist nun wahrlich keine Entschuldigung, eine eklatante Fehlfinanzierung der Pflege weiter zu perpetuieren.

Und diese Diskussion muss geführt werden, weil es starke und viele Stimmen gibt, aufgrund der Belastungen vieler Pflegebedürftiger mit den Eigenanteilen und Zuzahlungen auf einen Umbau der Pflegeversicherung von einer heute gegebenen Teilleistungsversicherung hin zu einer echten Teilkaskoversicherung (oder gar in manchen Modellen eine Pflegekostenvollversicherung) zu setzen. Das würde natürlich, da beißt die Maus keinen Faden haben, eine teure Angelegenheit für die umgebaute Pflegeversicherung werden. Und enorme Finanzbedarfe auslösen, deren Deckung im bestehenden System über eine Beitragsanhebung laufen müsste. Das kann man nicht wirklich den Pflegeversicherten in Rechnung stellen (und nur ihnen).